症例紹介

-

- 内科疾患の症例

- がん後遺症の症例

- 幹細胞治療の症例

外出を楽しむ生活を取り戻した50代女性の乳がん治療後遺症への再生医療 「食べ物に興味がなくなって、外出するのも億劫でした」——そう語るのは、10年以上にわたり乳がん治療の後遺症に苦しんできた50代女性の患者様です。手術と抗がん剤治療によって命はとりとめたものの、食欲不振や下痢、足のしびれ、強い倦怠感に悩まされ続けてきました。"リペア幹細胞"による治療を開始してから2か月、両足のしびれが軽減し、油物も食べられるようになり、外出が楽しみに変わったと喜びの声をいただいています。 治療前の状態 10年以上前に乳がんの手術と抗がん剤治療を受けた 治療後から食欲不振、下痢、足のしびれ、肩こり、頭痛、倦怠感が続いていた もともと痩せ型だったが、体重が10kgも減少し体力・気力を失った 足のしびれは抗がん剤による末梢神経障害と診断されたが、根本的な治療法がなく苦しんでいた 患者様は乳がんの手術と抗がん剤治療を受け、命をとりとめることができました。しかしその後、食欲不振や下痢といった胃腸障害、足のしびれ、強い倦怠感などの後遺症に10年以上苦しめられてきたそうです。体重は10kgも減少し、外出することさえ億劫になっていました。 足のしびれは抗がん剤の副作用である末梢神経障害と診断されましたが、その他の症状については原因がはっきりせず、根本的な治療法もないまま耐え続けるしかなかったといいます。そんな中、"リペア幹細胞"による再生医療に希望を見出し、当院を受診されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 <治療内容>1億個の"リペア幹細胞"を計4回点滴投与 1回あたり1億個の"リペア幹細胞"を計4回にわたり点滴投与しました。静脈から投与された"リペア幹細胞"は、ホーミング効果により傷んだ末梢神経や組織に集まり、修復を促すことが期待できます。 治療後の変化 投与開始から2か月で両足のしびれが軽減 食欲が増進し、天ぷらやフライドポテトなどの油物も食べられるように 外出しても疲れなくなり、運転にも集中できるように 美味しそうな店を探すのが趣味になるほど生活が激変 投与開始から2か月後、患者様の生活は大きく変わりました。10年以上悩まされていた両足のしびれが軽減し、食欲も増進。以前は食べられなかった天ぷらやフライドポテトなどの油物も楽しめるようになったそうです。外出しても疲れなくなり、運転にも集中できるようになったとのことです。 かつては食べ物に興味がなく外出も億劫だった患者様が、今では友人との外食を楽しみ、美味しそうな店を探すのが趣味になったと語ってくださいました。「生活が激変した」という喜びの言葉は、10年以上の苦しみから解放された実感を物語っています。 https://www.youtube.com/watch?v=0jjmrU92xXw

2026.03.01 -

- 関節の症例

- 股関節の症例

- 幹細胞治療の症例

人工関節への不安を乗り越え、痛みのない日常へ前進した60代女性の股関節再生治療 「人工関節しかないと言われて、不安で夜も眠れませんでした」——そう語るのは、3年前から左股関節の痛みに悩まされてきた60代女性の患者様です。臼蓋形成不全による変形性股関節症の末期と診断され、人工関節置換術を勧められましたが、手術のリスクへの不安から再生医療を選択されました。"リペア幹細胞"による治療の結果、痛みは10段階中8から3へと大幅に軽減。人工関節を回避しながら、日常生活への希望が見えてきました。さらなる改善にも期待が持てる状況です。 治療前の状態 3年前に左股関節の違和感が出現し、整形外科を受診 当初は腰椎ヘルニアと診断され、股関節の異常は見逃されていた ペインクリニックで神経根ブロックなどの保存療法を継続するも、股関節の可動域が徐々に悪化 再検査で臼蓋形成不全による変形性股関節症の末期と判明、人工関節を勧められた 患者様は3年前から左股関節に違和感を感じていましたが、最初に受診した整形外科では股関節の異常は指摘されず、腰椎ヘルニアと診断されました。その後はペインクリニックで神経根ブロックなどの治療を受けていましたが、症状は改善せず、最近になって股関節の曲がりも悪くなってきたことから再検査を受けました。その結果、臼蓋形成不全による変形性股関節症の末期であることが判明し、人工関節センターを紹介されました。 しかし、執刀医から人工関節のリスクやデメリットについて説明を受けると、不安が強くなってしまったそうです。そんな中、旦那様がインターネットで手術以外の治療法を探され、当院の再生医療にたどり着きました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 レントゲン所見 関節の狭小化を認めます <治療内容>左股関節に5000万個の"リペア幹細胞"を計2回投与 左股関節に5000万個の"リペア幹細胞"を計2回にわたり投与しました。手術や入院の必要はなく、関節を温存したまま治療を進めることができました。 治療後の変化 初回投与後1か月で痛みが10段階中8から6へ軽減 2回目投与後1年で痛みは10段階中3まで改善 レントゲンでは関節裂隙狭小化の進行なし、骨嚢胞の圧壊も認めず 人工関節を回避しながら、日常生活への希望が見えてきた 初回投与から1か月後、左股関節の痛みは10段階中8から6へと軽減しました。その後も改善は続き、2回目投与後1年の時点では痛みは10段階中3まで軽減しています。投与後1年のレントゲン検査では、関節裂隙狭小化の進行は認められず、骨嚢胞の圧壊もありませんでした。 治療前は「人工関節しかない」と言われ、手術への不安で眠れない日々を過ごされていた患者様。"リペア幹細胞"による治療により、人工関節を回避しながら痛みを大幅に軽減することができました。組織の再生・修復を促したことで、このような改善が実現しました。"リペア幹細胞"は投与後1年間にわたって効果を発揮し続けるため、さらなる改善も期待できます。

2026.02.27 -

- 脳神経・脊髄の症例

- 頚椎・腰椎ヘルニア・狭窄症・脊髄損傷・脊髄梗塞などの症例

- 幹細胞治療の症例

歩行の安定を取り戻した70代女性の頚椎症性脊髄症・脊柱管狭窄症術後再生治療 「屋内での伝い歩きがやっとで、片足立ちもできない毎日でした」。70代女性の患者様は、20年前に頚椎症性脊髄症の手術を受けたものの、四肢の麻痺としびれが後遺症として残り続けていました。さらに3年前には腰部脊柱管狭窄症の手術も受けましたが、歩行機能の改善には至りませんでした。そんな中、"リペア幹細胞"による治療を開始したところ、1回目の投与直後から筋力アップを実感し、歩行が安定、片足立ちもできるようになりました。あと2回の投与を残しており、さらなる改善にも期待が持てる状況です。 治療前の状態 20年前に四肢の筋力低下としびれを自覚し、頚椎症性脊髄症と診断される 手術を受けたものの、四肢の麻痺としびれが後遺症として残存 3年前には腰部脊柱管狭窄症と診断され、同部位の手術も受けた 歩行機能は屋内での伝い歩きがやっとの状態だった 患者様は20年前、四肢の筋力低下としびれを自覚し、整形外科で頚椎症性脊髄症と診断されました。手術を受けましたが、四肢の麻痺としびれは後遺症として残り続け、歩行機能は屋内での伝い歩きがやっとという状態が続いていました。さらに3年前には腰部脊柱管狭窄症と診断され、再び手術を受けています。 現在の保険診療では、いったん回復が止まってしまった神経の回復を再び促す治療法は残念ながらありません。患者様は「再生医療で根本的な治療がしたい」との思いから、当院を受診されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI所見 MRIにて脊髄の狭窄や圧迫を認めます <治療内容>脊髄内に2500万個の"リペア幹細胞"を計3回投与予定 脊髄内に1回あたり2500万個の"リペア幹細胞"を計3回にわたり投与する計画で治療を開始しました。当院は国内で唯一、国からの正式な認可を受けて脊髄内への幹細胞直接投与が可能な施設であり、損傷した神経細胞により多くの幹細胞を届けることができます。 治療後の変化 1回目の投与直後から筋力アップを自覚 歩行が安定し、伝い歩きから改善 投与前はできなかった片足立ちができるようになった あと2回の投与を残しており、さらなる回復が期待できる 驚くべきことに、1回目の投与直後から患者様は筋力アップを自覚されました。屋内での伝い歩きがやっとだった歩行が安定し、投与前にはできなかった片足立ちもできるようになりました。20年間続いた後遺症に対して、確かな改善の手応えを感じていらっしゃいます。 実際に治療後の患者様の様子を動画でご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=5ko_0grCYYU 治療前は「屋内での伝い歩きがやっと」という状態で、日常生活に大きな制限がありました。1回目の投与でこれだけの改善が見られたことで、患者様の表情にも明るさが戻っています。"リペア幹細胞"は投与後も組織内で働き続け、1年間にわたって効果を発揮するため、残り2回の投与でさらなる改善も期待できます。

2026.02.25 -

- 関節の症例

- 股関節の症例

- 幹細胞治療の症例

人工関節を回避し痛みゼロを実現した60代女性の股関節再生治療 「突然の痛みで、人工関節しかないと言われました」——腎臓の病気で寝込んだ後、起き上がった際に右股関節の痛みを感じた60代女性の患者様。レントゲン検査で中期の変形性股関節症と骨嚢胞が見つかり、痛みは10段階中8と深刻な状態でした。医師からは人工関節置換術を勧められましたが、"リペア幹細胞"による治療を選択。最終投与後1年で痛みは完全に消失し、人工関節を回避して日常生活を取り戻されました。 治療前の状態 3か月前から右股関節に痛みが出現し、日常生活に支障をきたしていた レントゲンで中期の変形性股関節症と骨嚢胞が見つかった 骨嚢胞がいつ潰れてもおかしくない状態と診断された 医師から人工関節置換術を勧められていた 腎臓の病気で1週間ほど寝込まれた後、起き上がった際に右股関節の痛みを感じられました。近くの整形外科を受診しレントゲン撮影をしたところ、関節の隙間は狭くなっており中期の変形性股関節症と診断されました。さらに骨嚢胞があり、いつ潰れてもおかしくない状態でした。 医師からは人工関節置換術を勧められましたが、突然のことで手術には踏み切れませんでした。人工関節には術後の脱臼リスクなどが常につきまとうため、生活の質への影響を懸念され、手術以外の治療法を模索する中で再生医療へたどり着かれました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 レントゲン所見 レントゲンにて関節の狭小化を認めます。 <治療内容>右股関節に1億個の"リペア幹細胞"を計2回投与 右股関節に1億個の"リペア幹細胞"を計2回にわたり投与しました。手術や入院の必要はなく、骨嚢胞がある状態でも治療を進めることができました。 治療後の変化 最終投与後1年で効果を実感 痛みが10段階中8から0へ完全消失 骨嚢胞が潰れずに経過している 人工関節置換術を回避し、日常生活を取り戻された 最終投与後1年で、痛みは10段階中8から0へ完全に消失しました。骨嚢胞も潰れずに経過し、当初勧められていた人工関節置換術を回避することができました。"リペア幹細胞"による治療で痛みの軽減や軟骨のすり減りの予防が実現し、生活の質を落とすことなく日常を取り戻されています。 当院の経験から、このように"リペア幹細胞"投与でいったん痛みが軽減すると、その効果は半永久的に続くことがわかっています。人工関節には術後の脱臼リスクなどが常につきまとうため、"リペア幹細胞"治療で痛みを取り除くことは、生活の質を維持するという点においても大変意義のある選択となりました。

2026.02.23

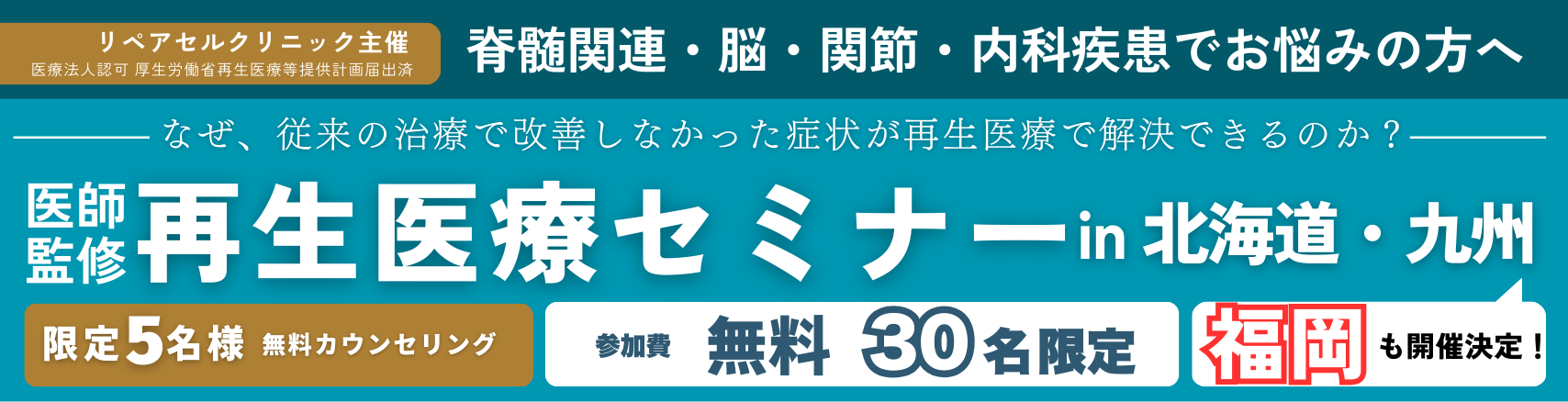

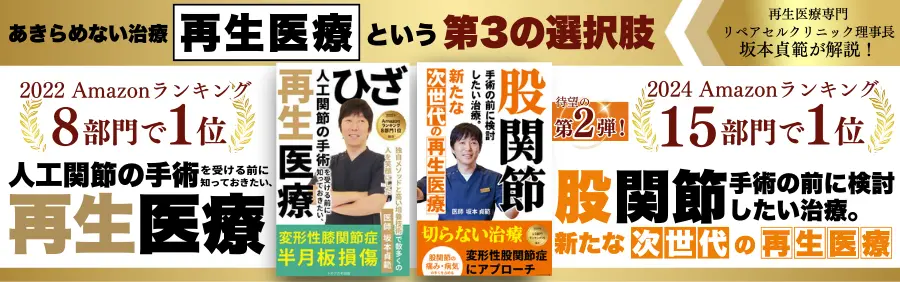

蘇らせる

「再生医療」とは?

ケガをして傷がふさがる、傷跡が少しづつ薄くなる・・

当たり前のようですが、実はそこには細胞のチカラが働いています。

それはあなたの身体の細胞が、

弱ったところを修復するために皮膚になろう骨になろうとしているのです。

その細胞のチカラを最大限に引き出して治療を行うことを

「再生医療」と呼びます。

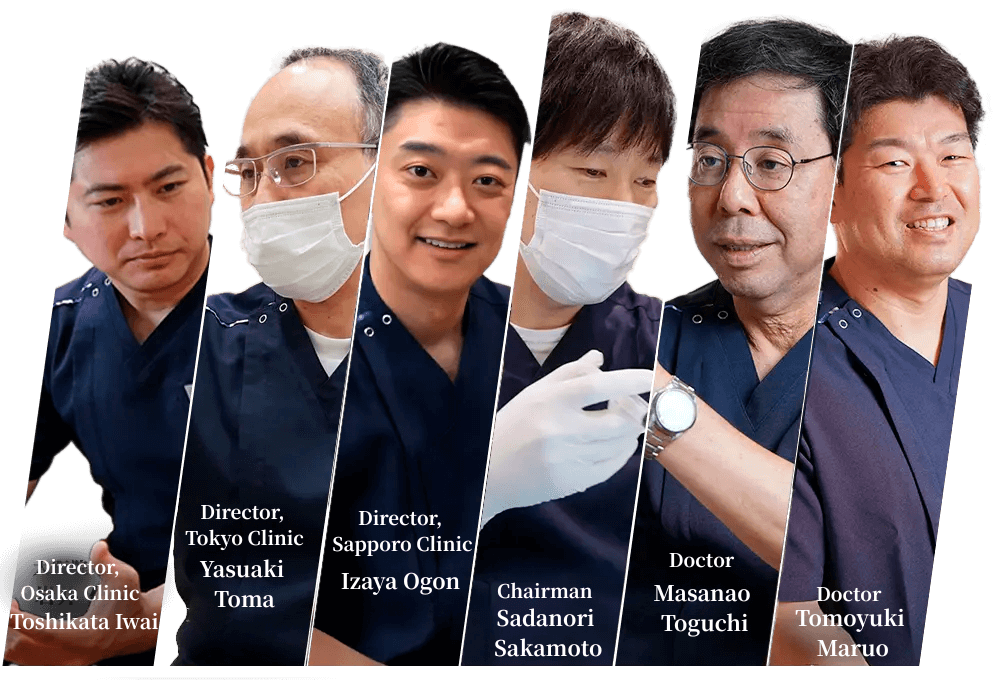

リペアセルクリニック大阪院の特長

当クリニックは、 疾患・ 免疫・美容という分野すべてで自己細胞を用いた 最先端の医療を行うことができる国内でも珍しい部類の厚生労働省への届出が受理された医療機関です。

CPC(細胞培養加工施設)の高い技術により、 冷凍しない方法で幹細胞を投与できるので高い生存率を実現。ご自身の細胞や血液を利用するため、アレルギーや拒絶反応といった副作用の心配が少ないです。

大阪院はカフェのような落ち着いた雰囲気で治療を受けていただけるくつろぎの空間をご用意しております。

- 2億個の細胞を

投与可能※但し適応による - 高い安全性(化学薬品不使用)

- 入院不要

日帰り - 身体への

負担が少ない - 高い技術力を

もったCPC - くつろぎの

空間

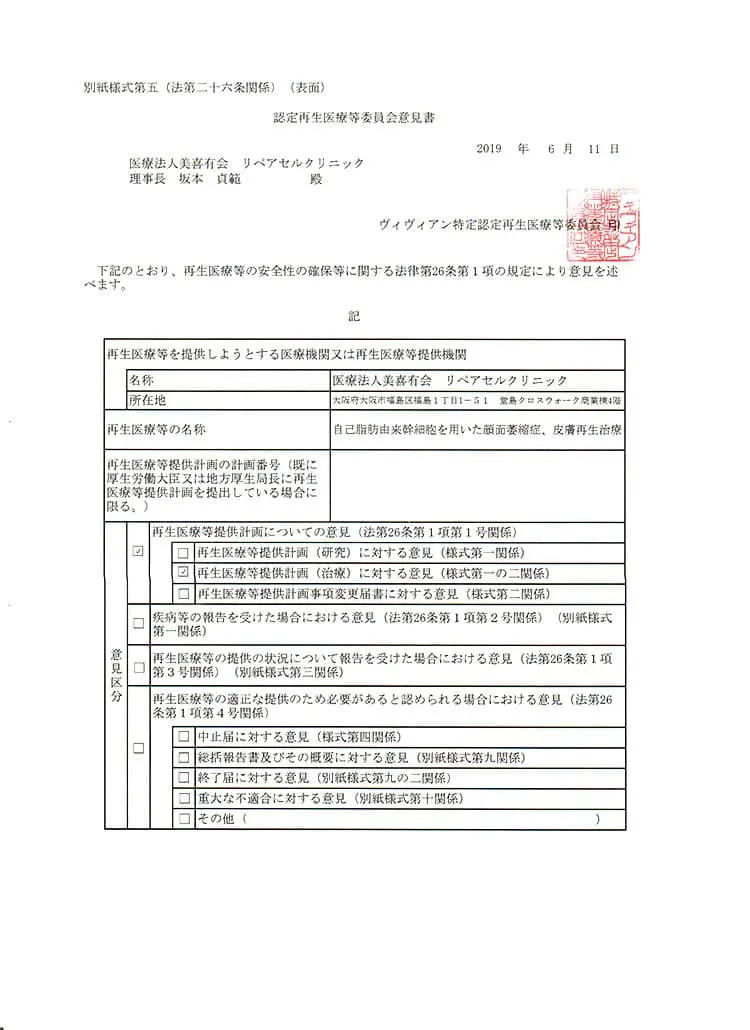

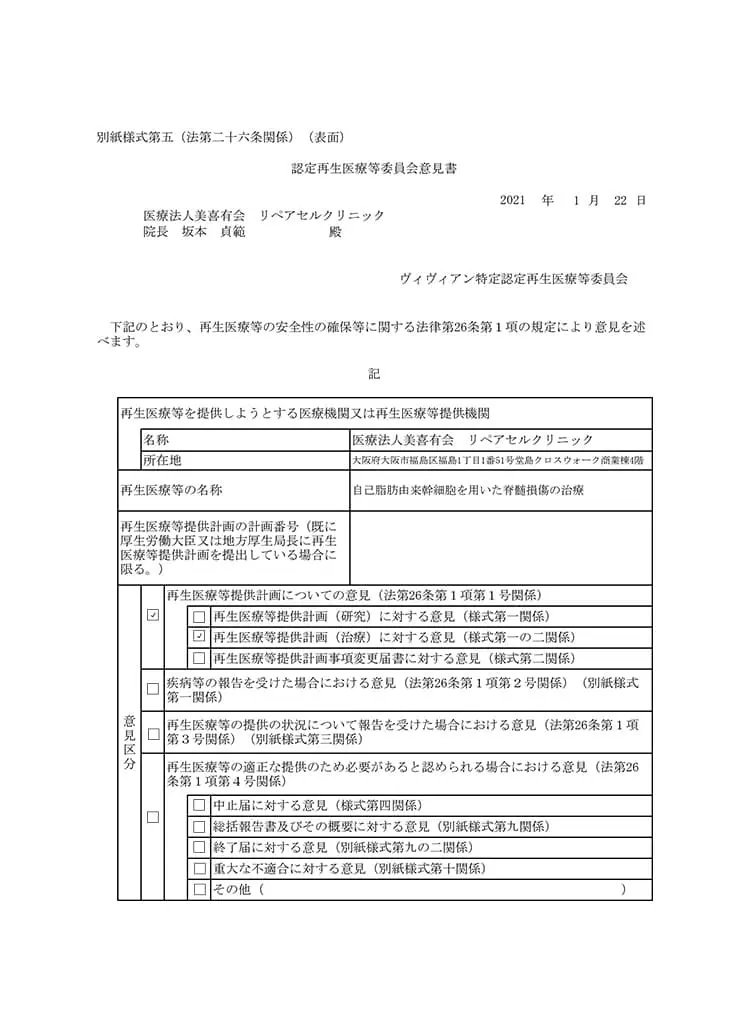

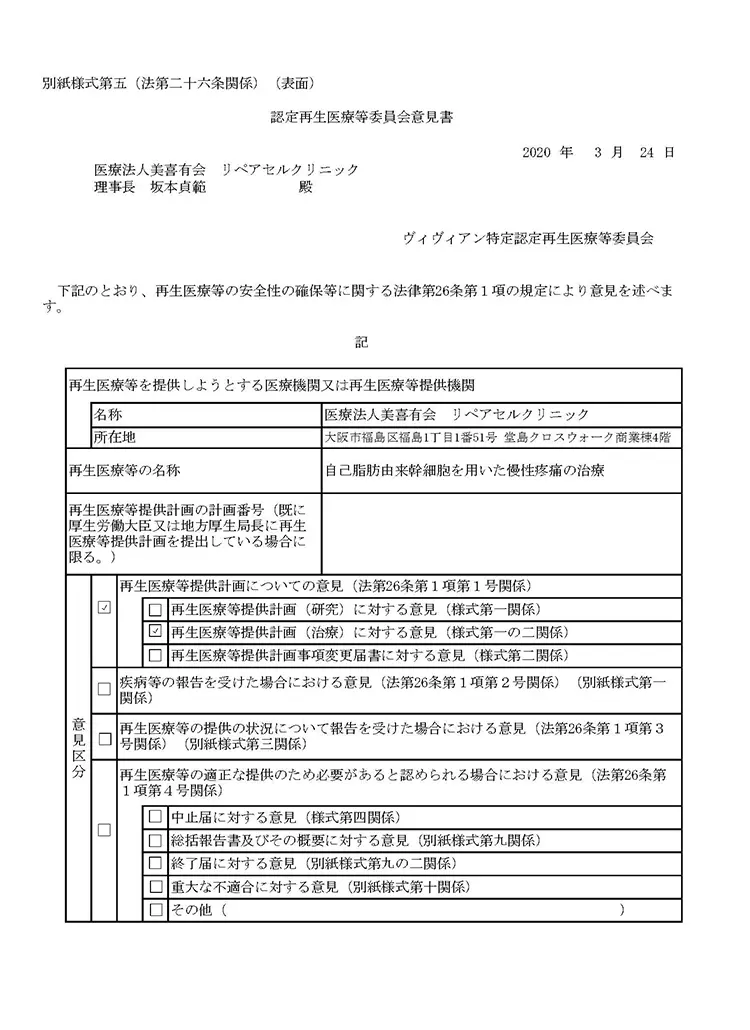

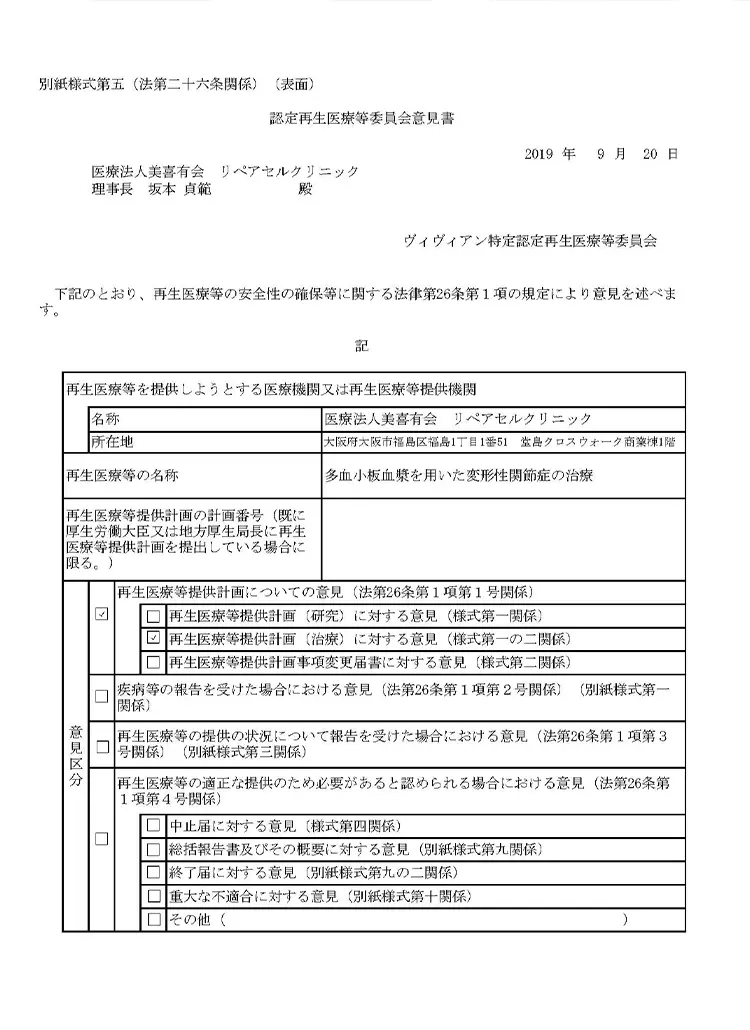

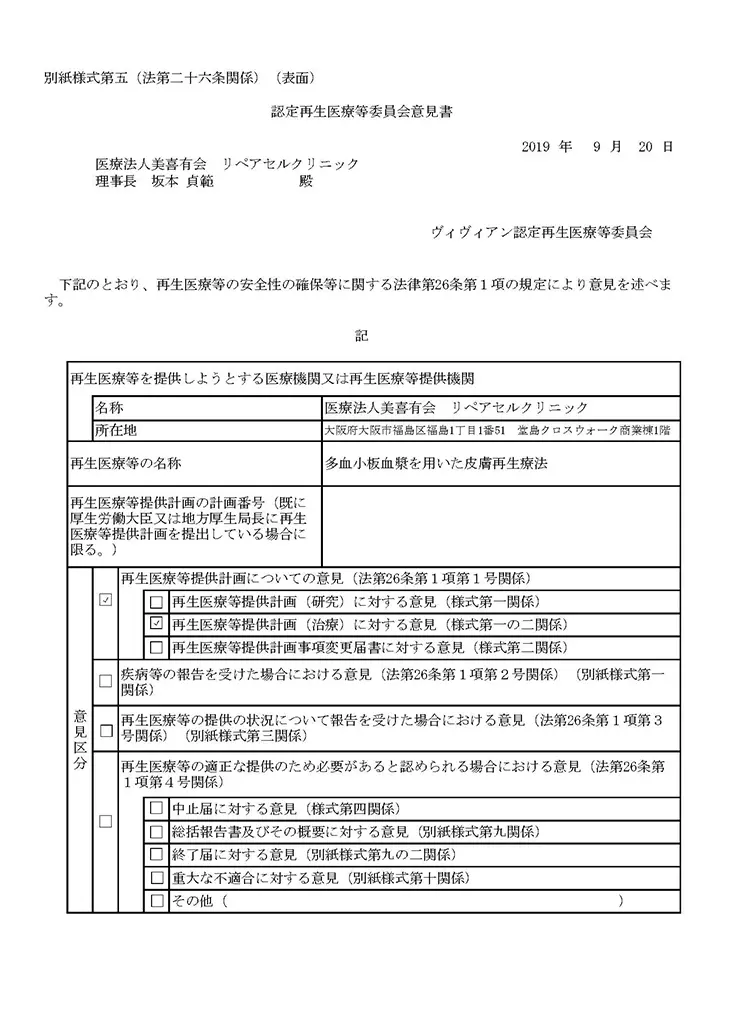

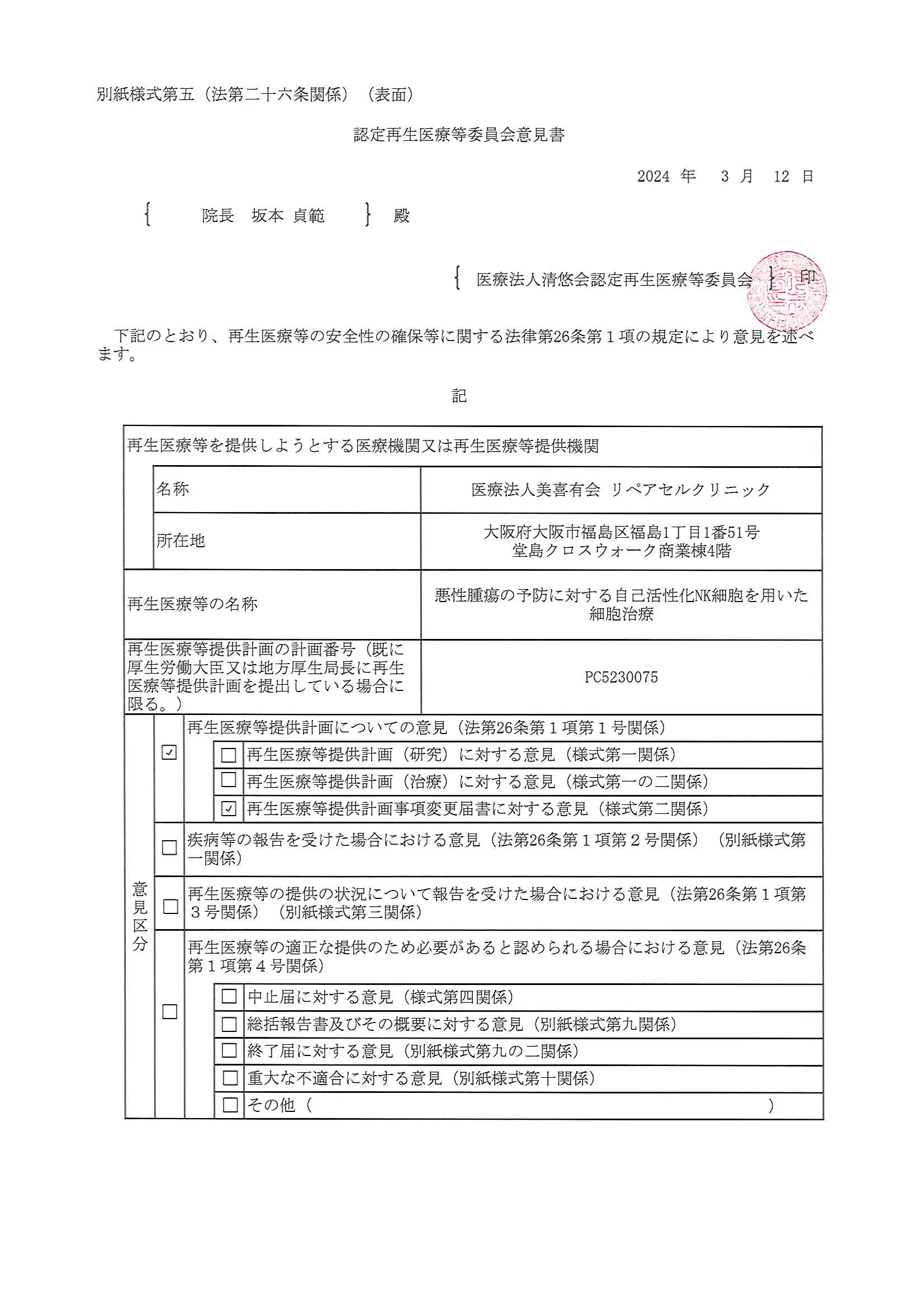

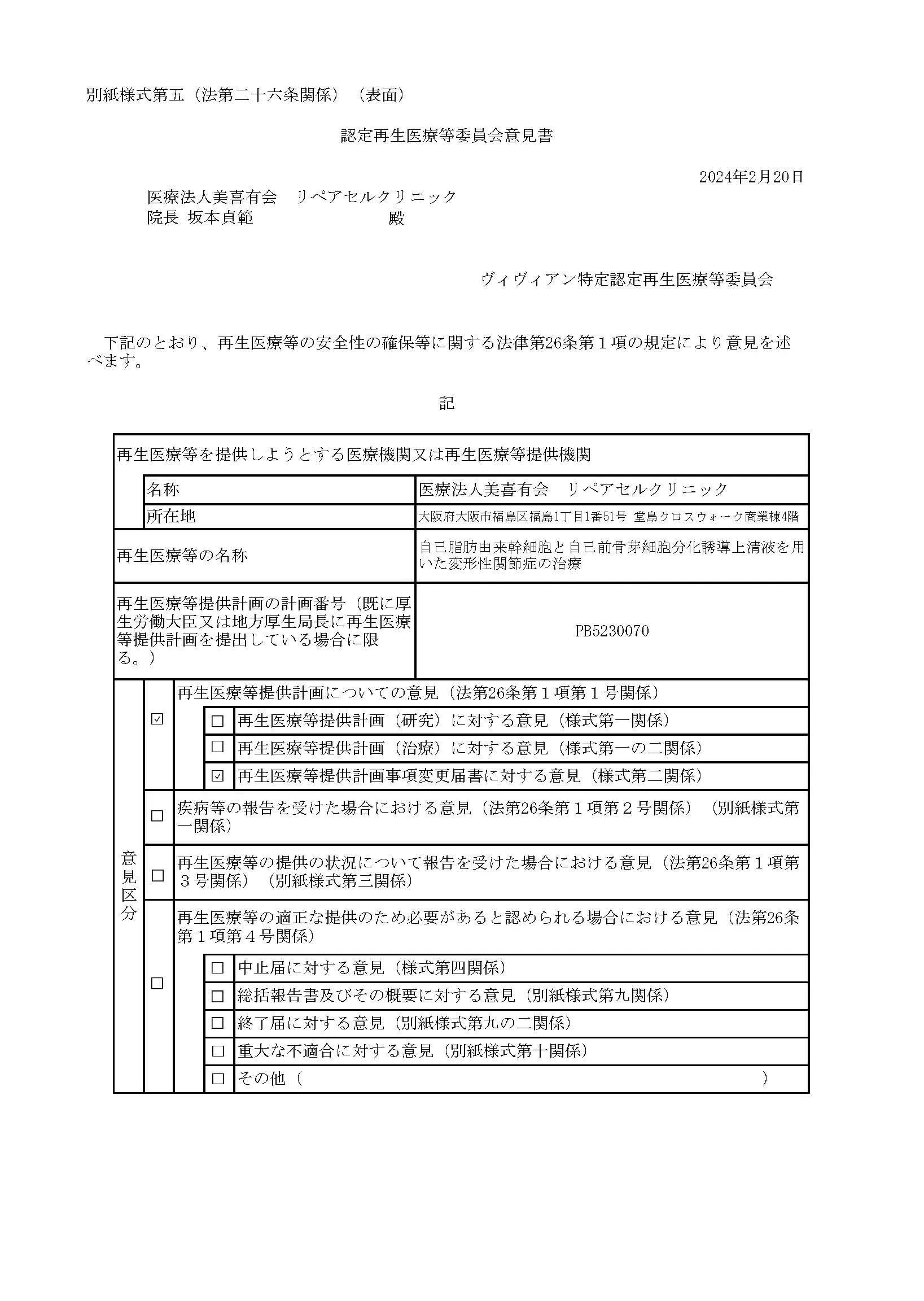

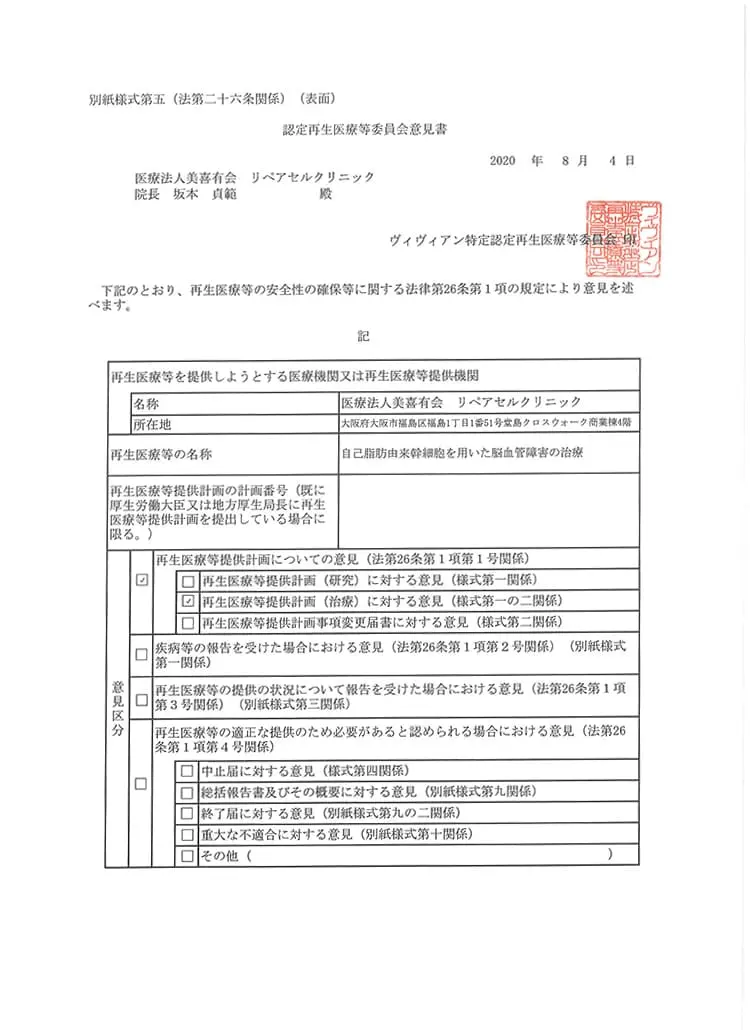

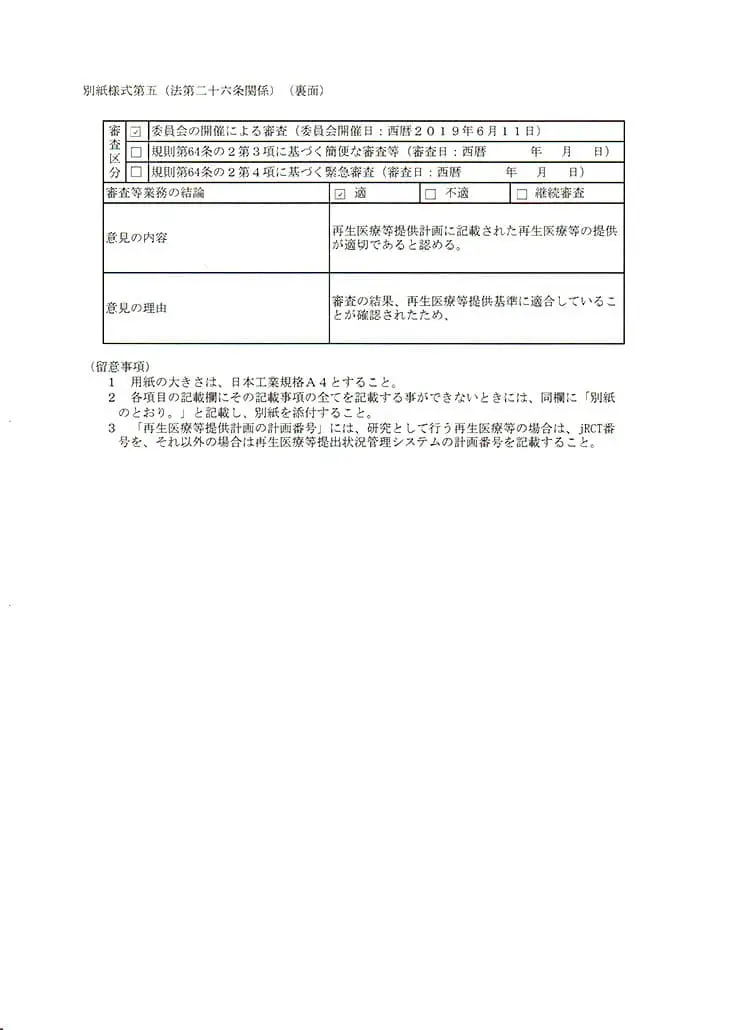

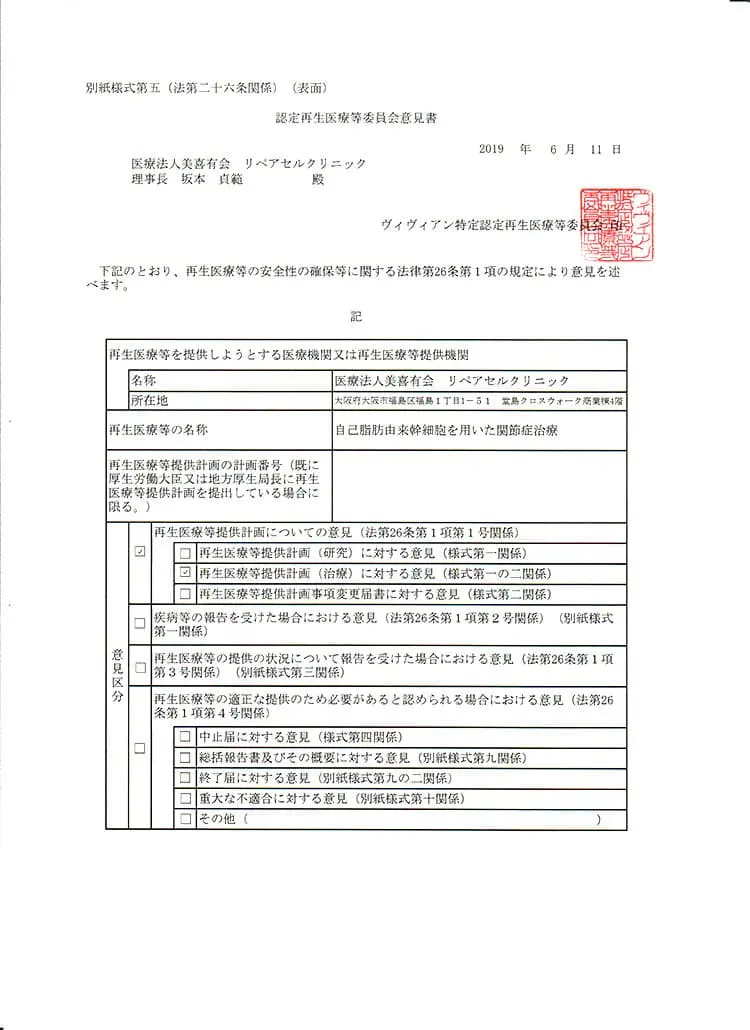

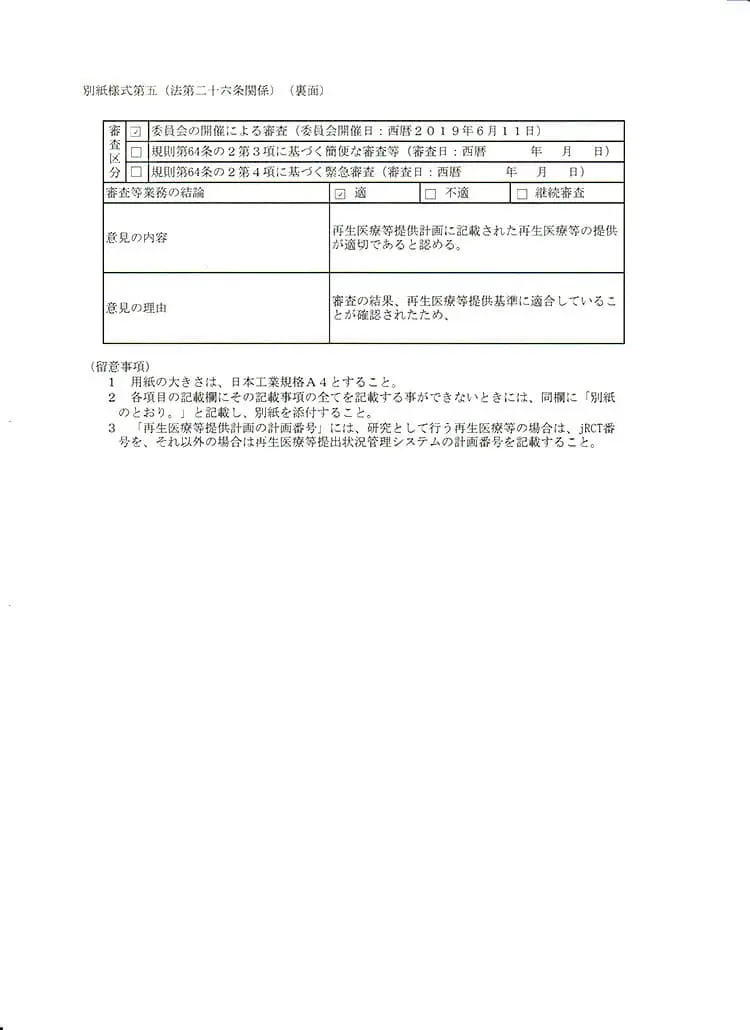

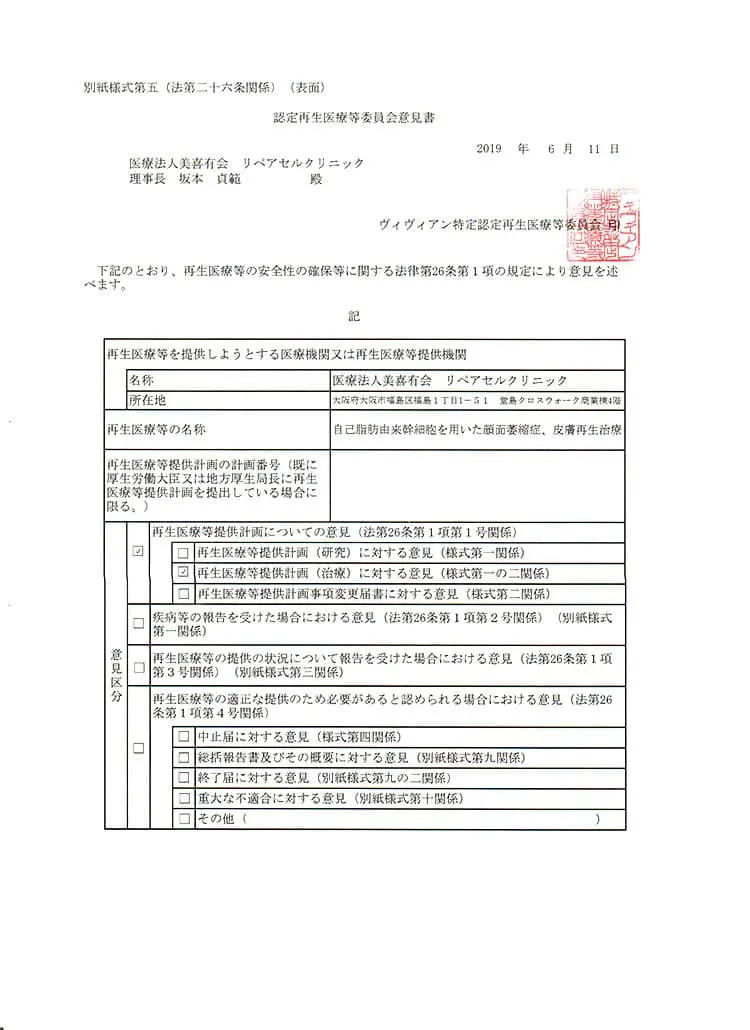

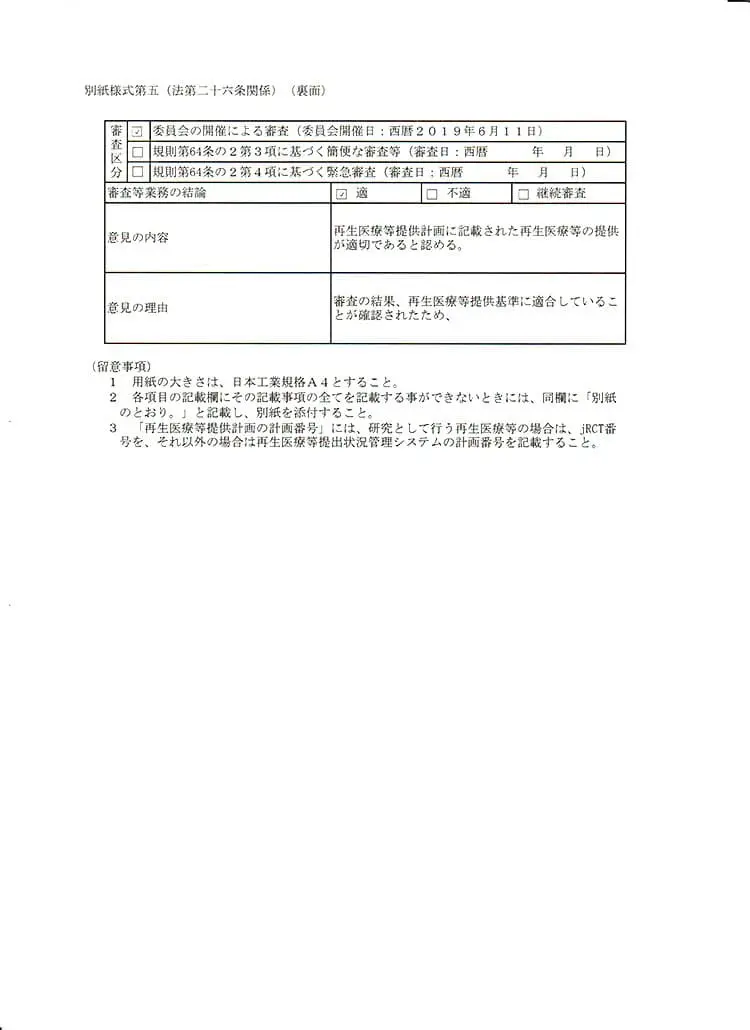

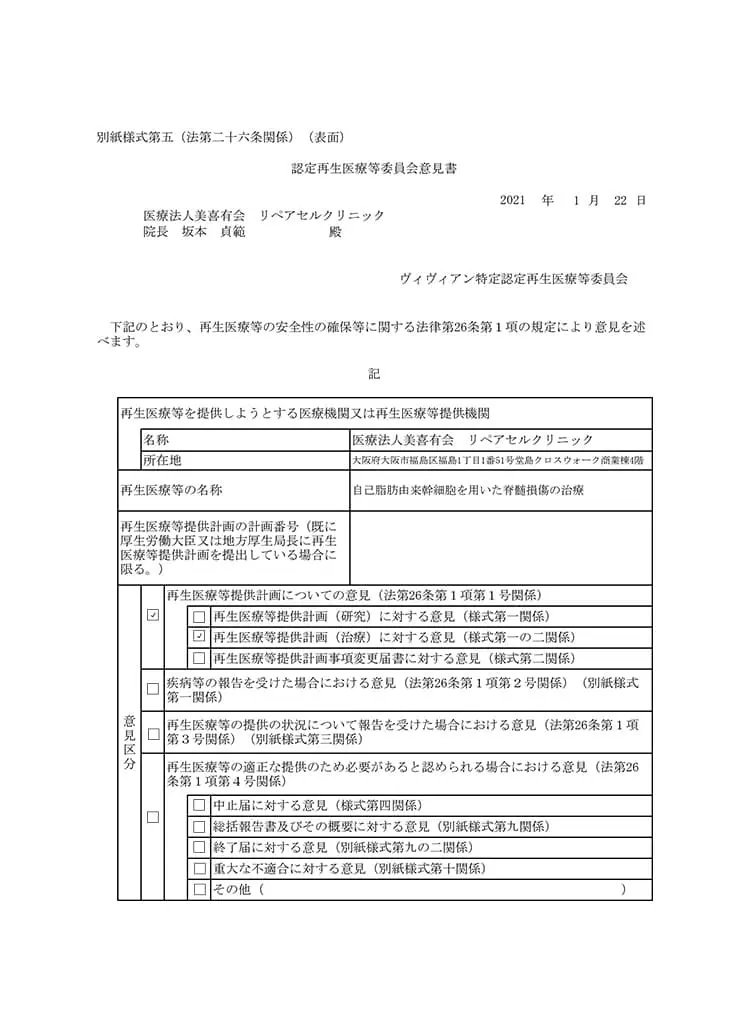

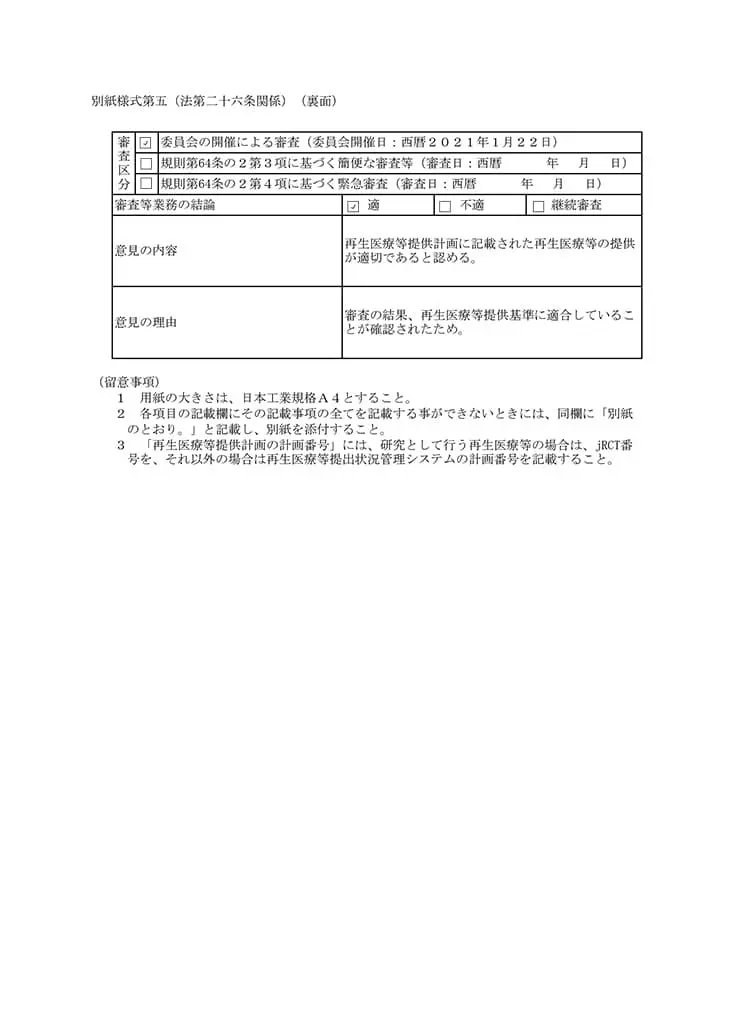

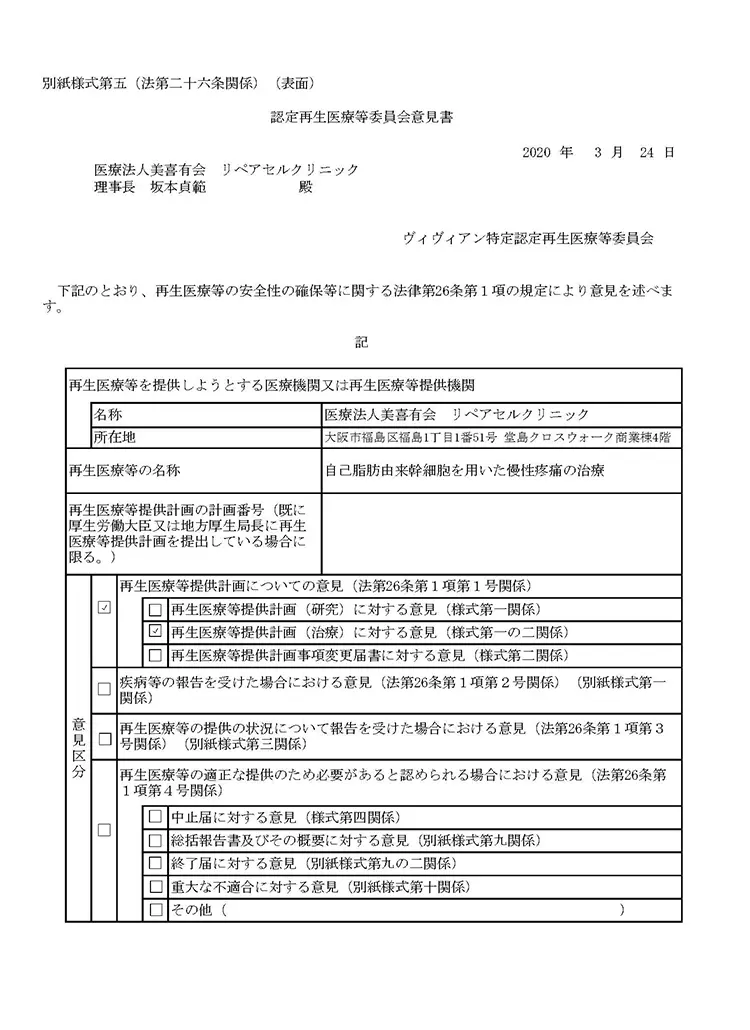

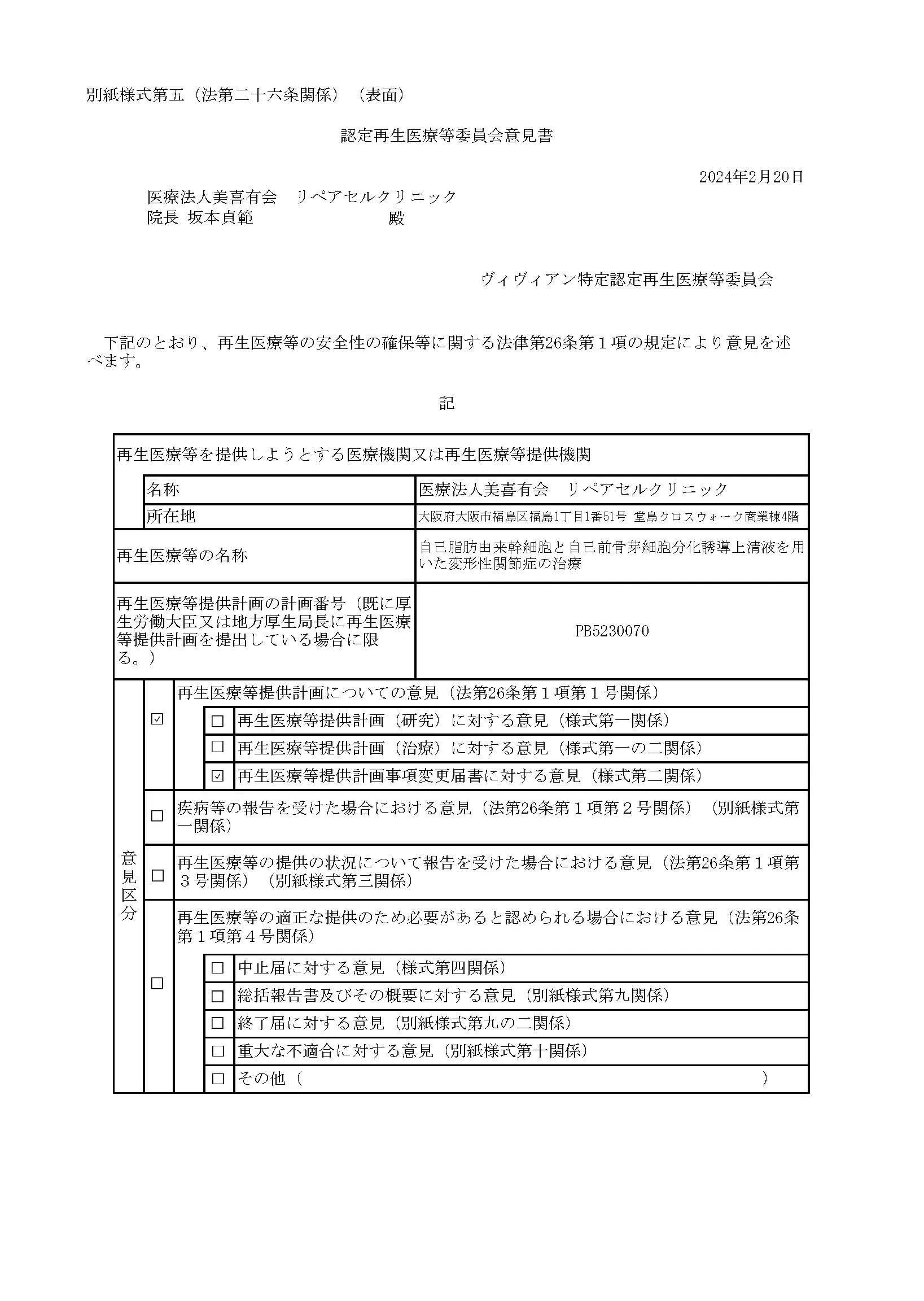

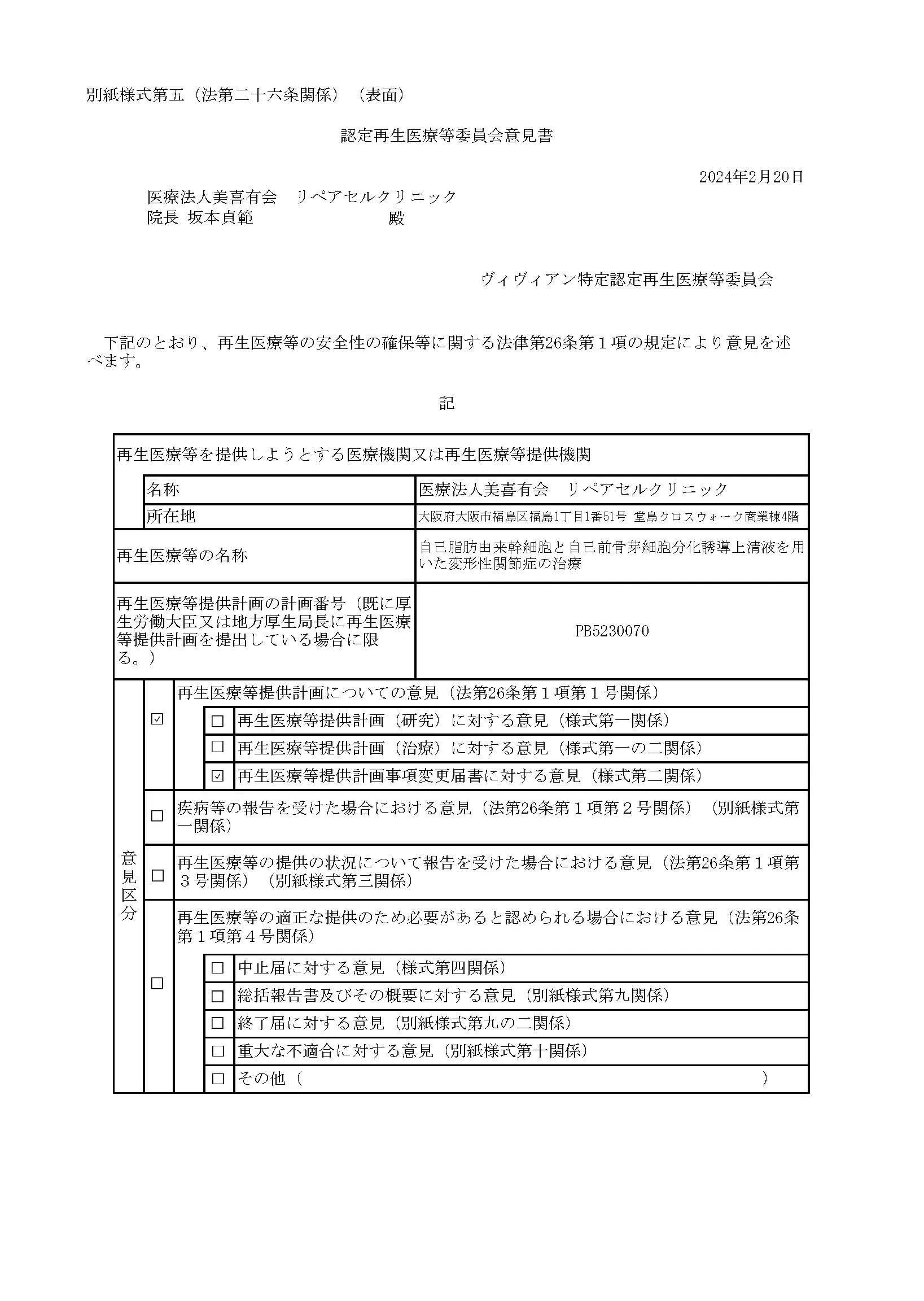

厚生労働省届出済医療機関

第二種・第三種再生医療等提供計画 届出済

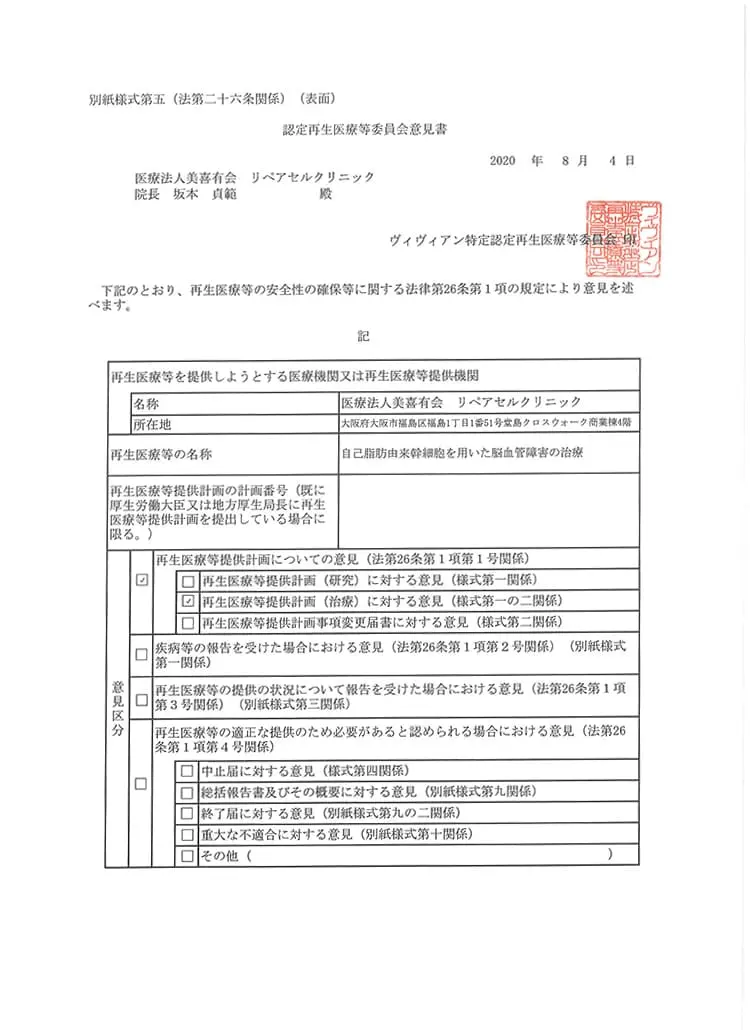

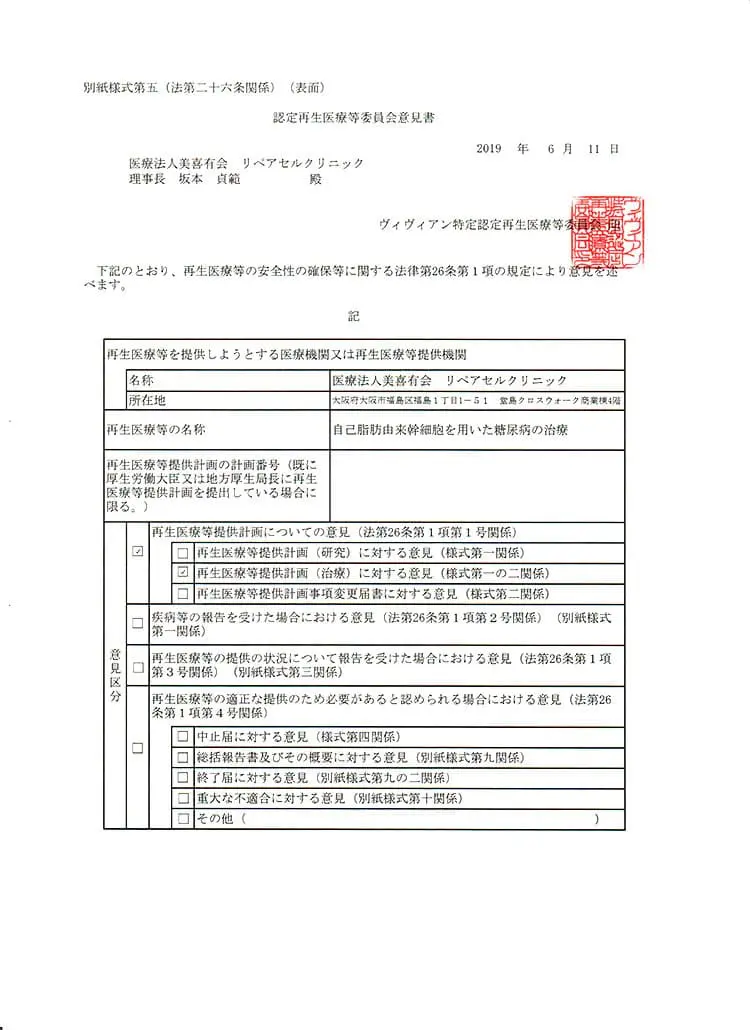

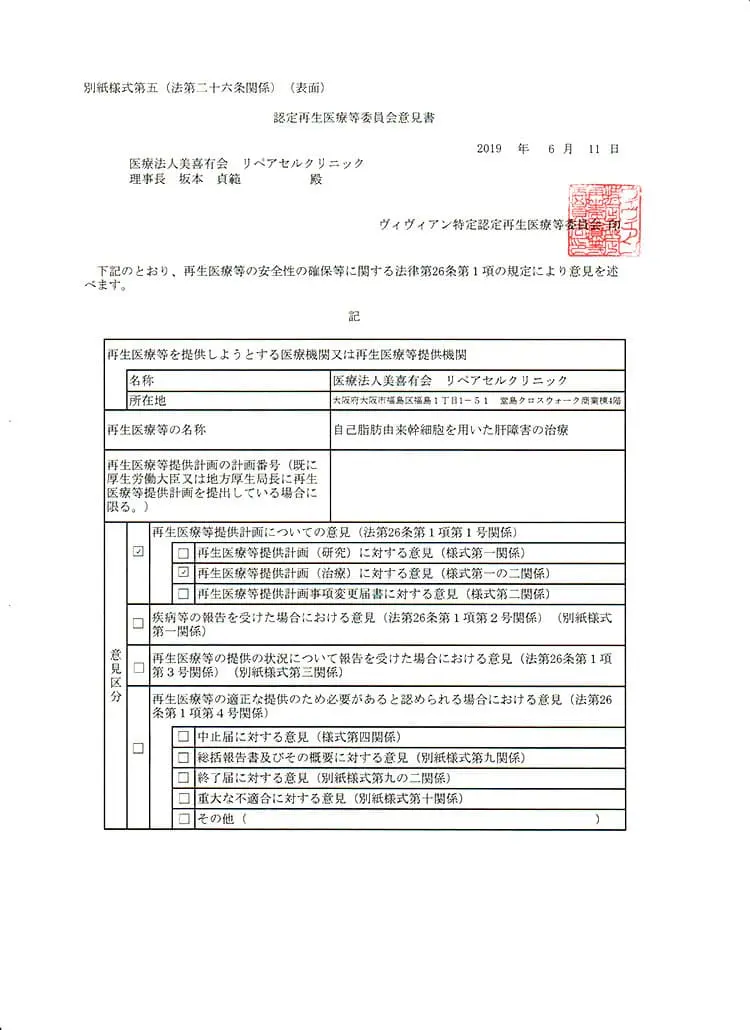

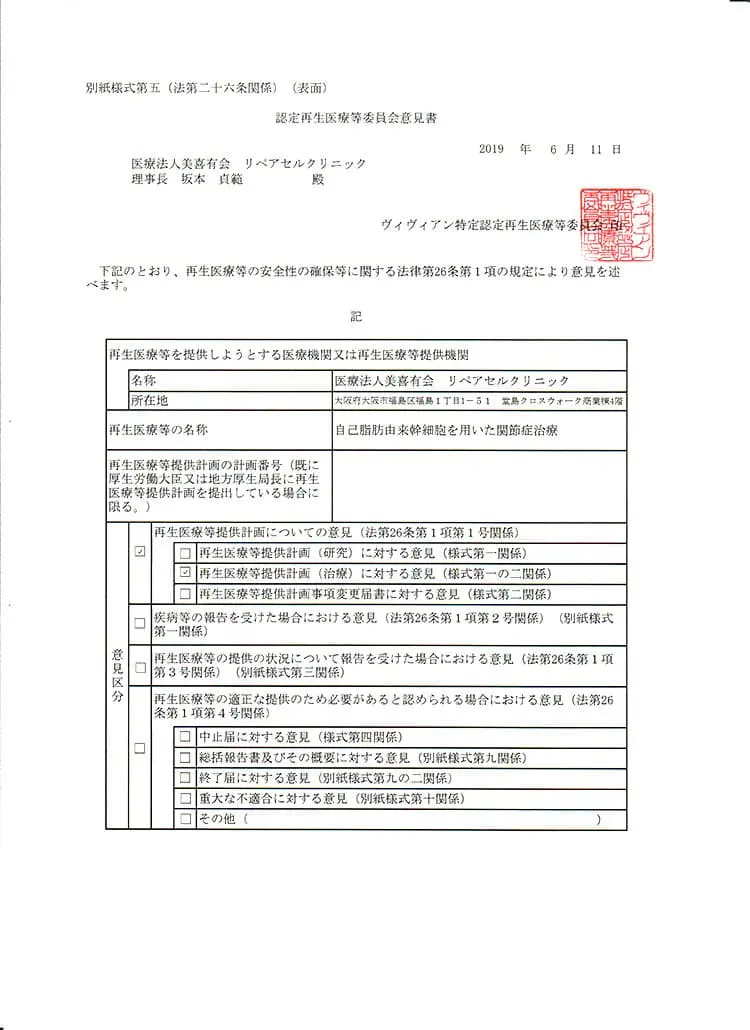

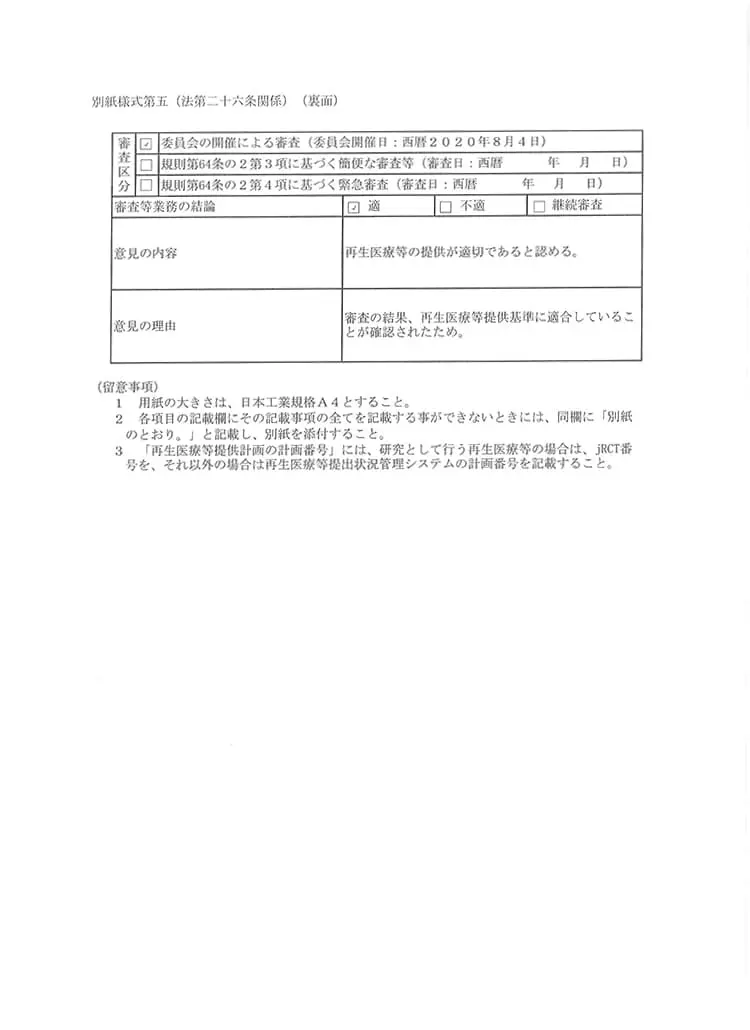

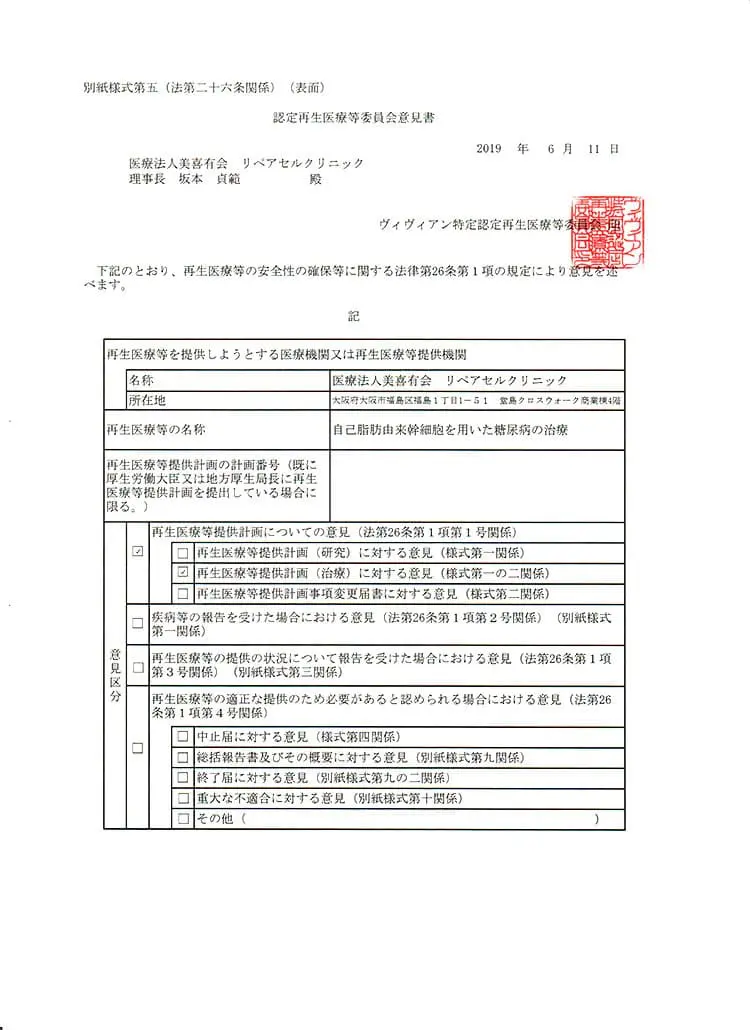

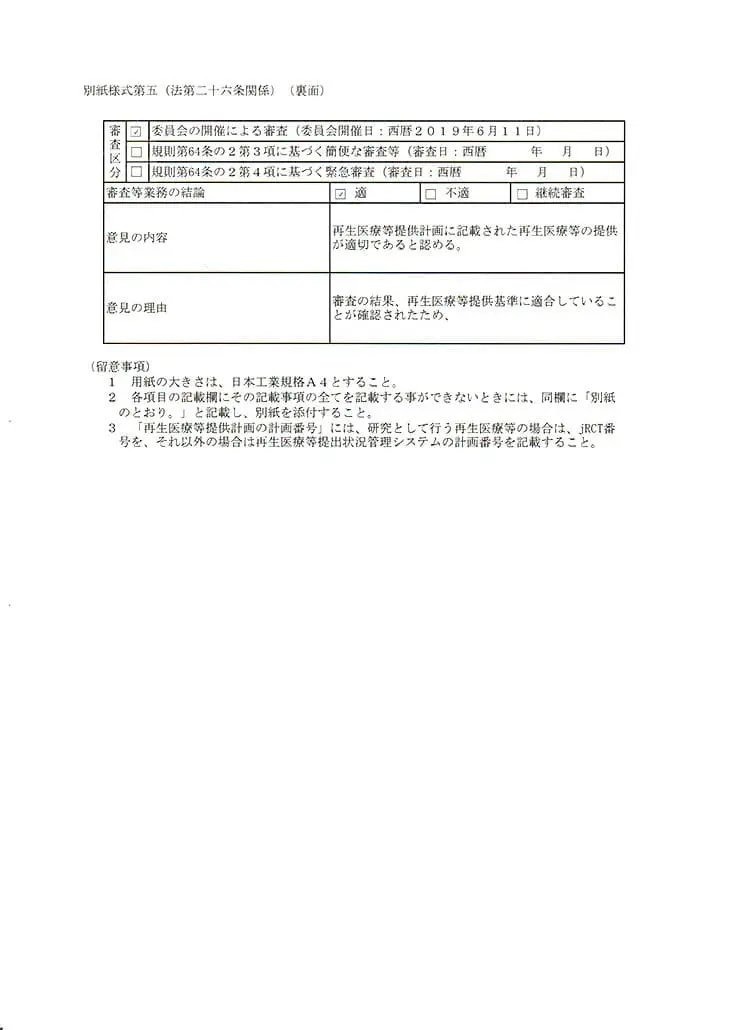

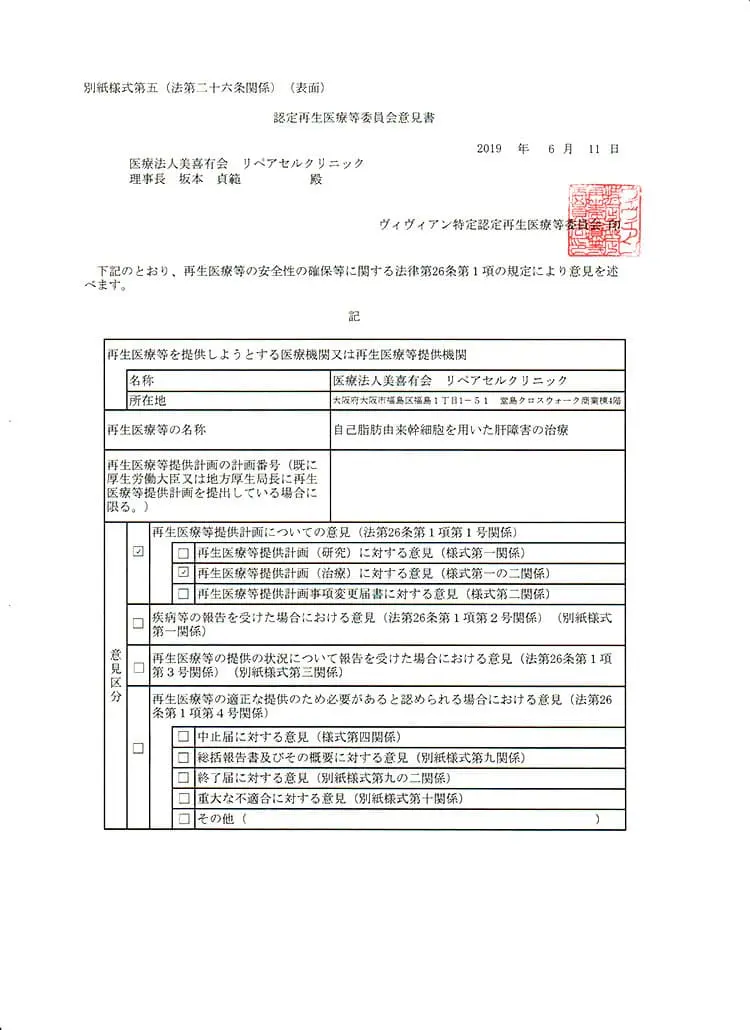

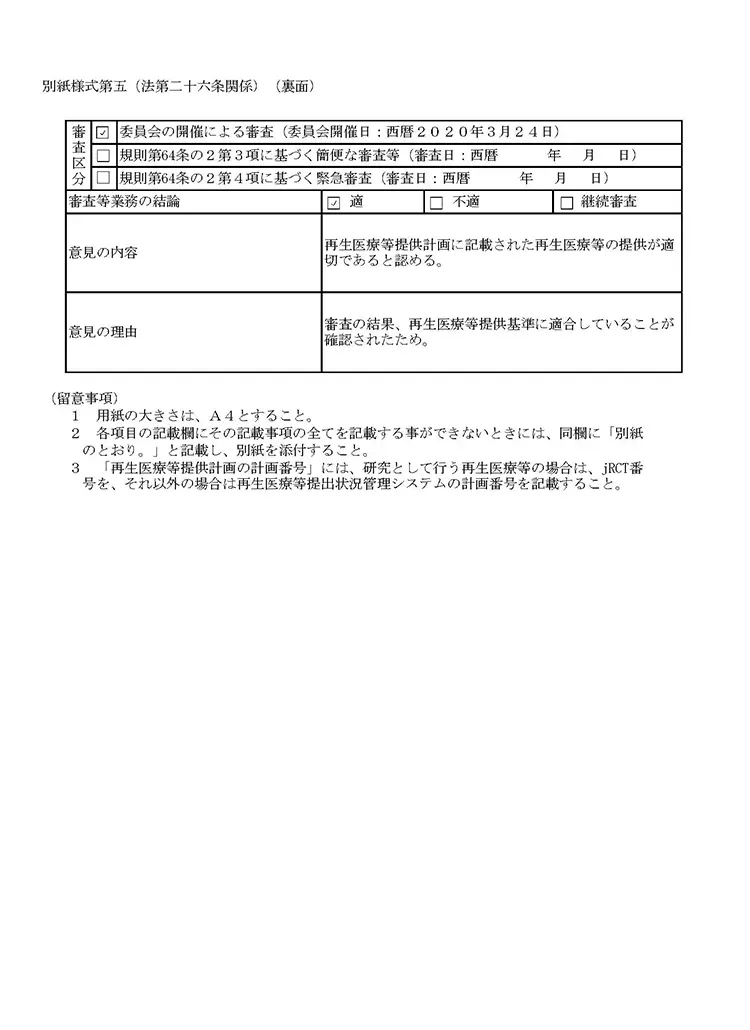

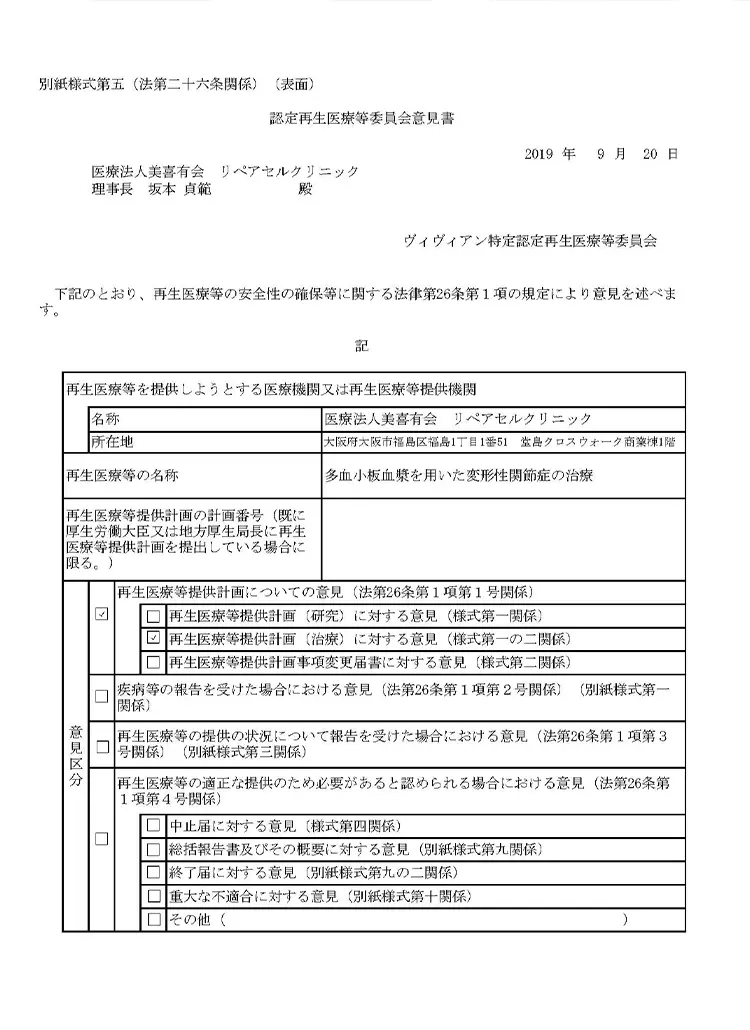

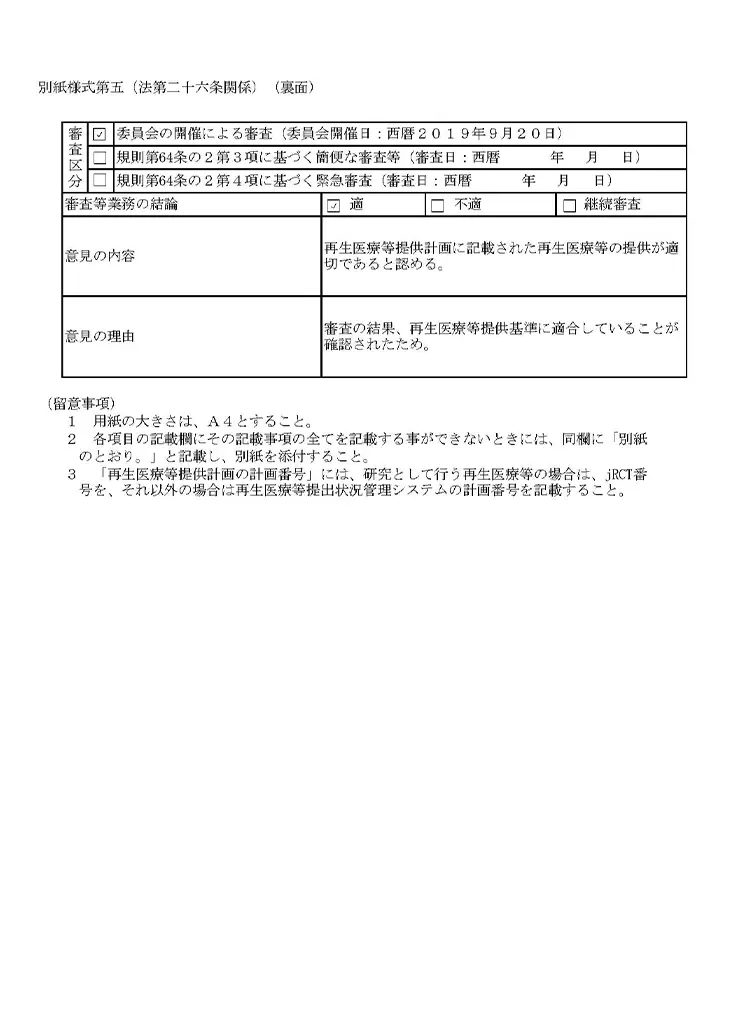

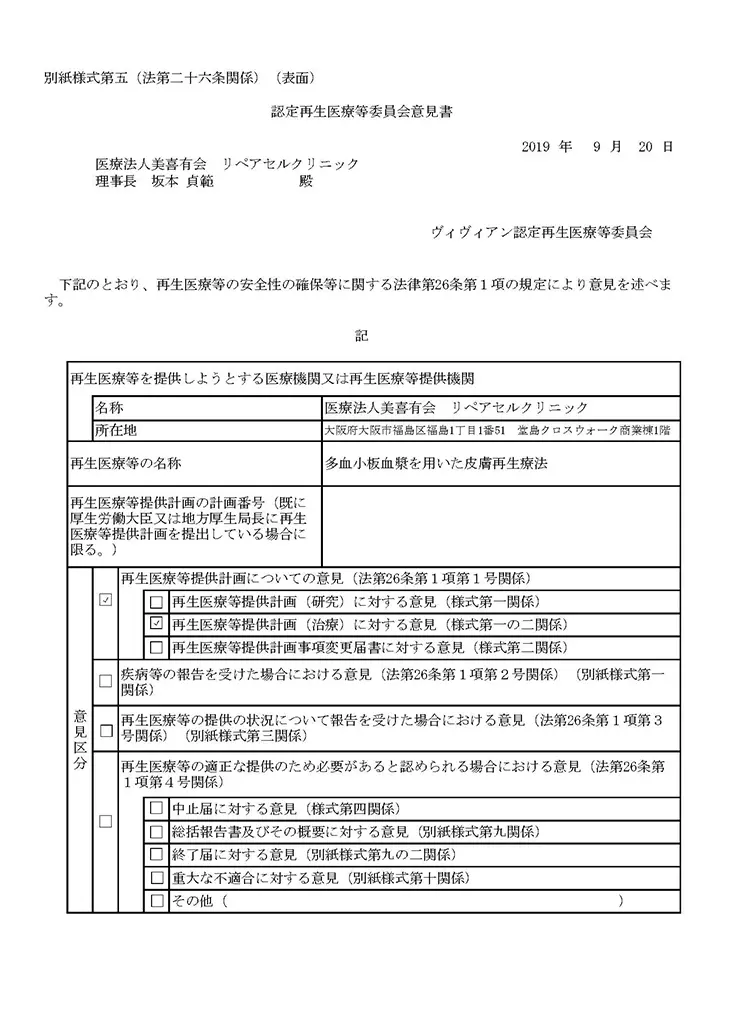

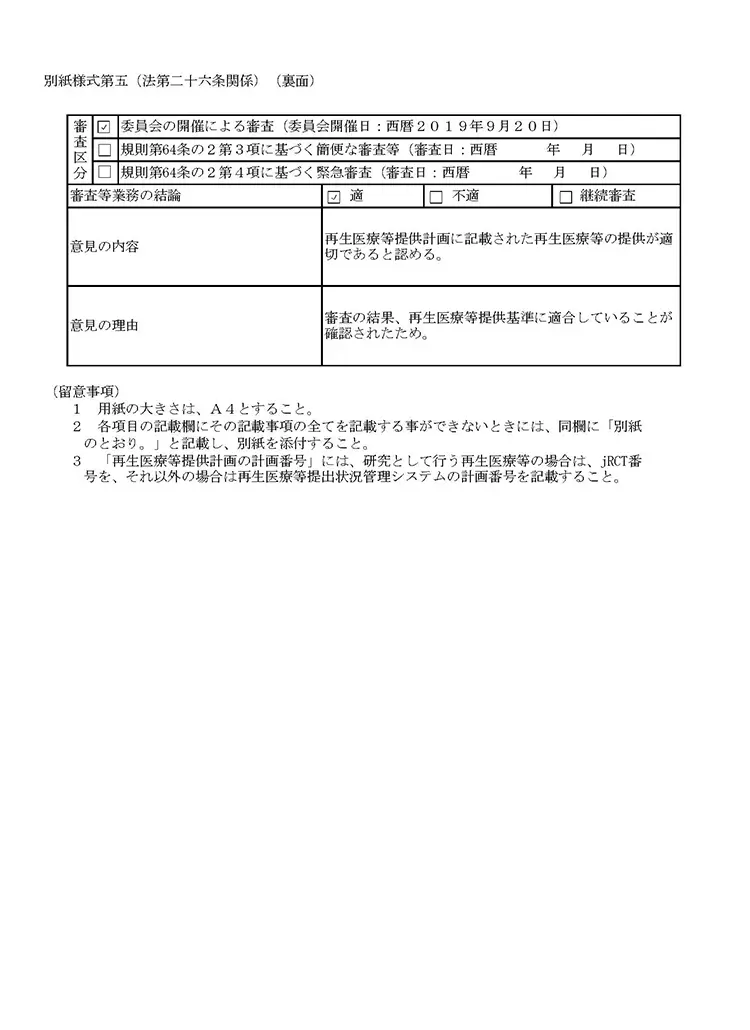

リペアセルクリニックは、第二種・第三種再生医療提供計画を厚生労働省に提出し受理されました。

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脳血管障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた糖尿病の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた肝障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた関節症治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた顔面萎縮症、皮膚再生治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脊髄損傷の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた慢性疼痛の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた変形性関節症の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた筋腱炎、靭帯炎の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた皮膚再生療法

-

悪性腫瘍の予防に対する活性化NK細胞を用いた細胞治療

-

自己脂肪由来幹細胞と自己前骨芽細胞分化誘導上清液を用いた変形性関節症の治療

これによりまだ国内では認可の少ない、自己の幹細胞を点滴で体内に巡らせ内臓などを再生させる治療、「変形性関節症」などの再生医療および、PRP(多血小板血漿)の関節内投与、さらにPRPや幹細胞を用いた肌の再生を、再生医療等安全確保法のもと、自由診療にて提供できるようになりました。自己の幹細胞を用いる再生医療は、厚生労働省が認めた特定認定再生医療等委員会において、治療の妥当性・安全性・医師体制・細胞加工管理体制など厳しく審査を行い、適切と認められる事ではじめて厚生労働省に治療計画を提出することができ、そこで受理され番号を付与されて、ようやく治療を行うことが可能となります。

坂本理事長のブログ

藤間医師のブログ

スタッフブログ

トピックス

-

- 肝疾患

アルコール性肝炎は、長年にわたる過度な飲酒習慣が原因となり、肝臓に炎症が起こる病気です。 初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに病状が進行してしまう恐れがあります。 しかし、全身のだるさや食欲不振といった些細なサインを見逃さず、早期に発見し、完全にアルコールを断つことで機能回復も期待できます。 本記事では、アルコール性肝炎の初期症状や放置リスク、早期発見のための検査方法について詳しく解説します。 アルコール性肝炎のサインをいち早く察知し、肝臓の健康を守るためにも、ぜひ最後までご覧ください。 アルコール性肝炎の初期症状 アルコール性肝炎は初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、少し進行すると初期のサインとして全身のだるさや食欲不振などが現れ始めます。 肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、ダメージを受けていても痛みなどを感じにくいのが大きな特徴です。 そのため、気づかないうちに病状が進行し、重篤な状態になって初めて異変に気づくケースも少なくありません。 少しでも体調に違和感を覚えたり、健康診断で肝機能の異常を指摘されたりした場合は、決して放置しないことが大切です。 病院に行くべきサイン 肝臓のダメージが進行すると、全身や顔に目に見える異変が現れ始めます。 以下の症状が一つでも当てはまる場合は、早急に医療機関を受診してください。 慢性的な全身のだるさや、急激な食欲の低下がある 白目や顔の皮膚が黄色くなる(黄疸が出ている) 右脇腹に軽い痛みや、お腹の張り(腹水)を感じる 毎日多量の飲酒をしており、吐き気や微熱が続いている 特に、顔の皮膚や白目が黄色くなる黄疸は、肝機能が著しく低下している危険なサインです。 上記のような症状が見られたら「少し休めば治る」と自己判断せず、なるべく早く医療機関で検査を受けましょう。 アルコール性肝炎の放置リスク アルコール性肝炎を放置して飲酒を続けると、命に関わる重篤な病気へと進行する危険性があります。 肝不全になる可能性 肝硬変や肝がんを発症するリスク 肝臓の疾患や不調は、自覚症状が現れた時点ですでに深刻なダメージを受けていることが少なくありません。 そのまま適切な治療を受けずに放置すると、本来の機能を失ったり、命に関わる肝臓疾患へ進行する可能性が高くなります。 以下で、それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。 肝不全になる可能性 アルコール性肝炎を放置して急激に悪化すると、肝臓の機能が著しく低下する「肝不全」に陥る可能性があります。 肝不全になると肝臓の役割である体内の有害物質を解毒する機能が大幅に低下し、意識障害や腎不全などの深刻な症状を合併します。 特に急性肝不全に進行すると、肝臓が急速に機能を失い、集中治療を行っても致死率が極めて高くなります。 肝不全の初期症状もアルコール性肝炎と同様に、全身のだるさや食欲不振などが見られるため、異変を感じたらすぐに医療機関を受診しましょう。 肝硬変や肝がんを発症するリスク アルコール性肝炎を放置して飲酒を続けると、従来の治療では根本改善が難しいといわれる「肝硬変」に進行する可能性があります。 肝硬変とは、肝臓の細胞が破壊と再生を繰り返すうちに線維化し、機能不全に陥る最終段階の慢性疾患です。 この状態になると、お腹に水が溜まる「腹水」や、皮膚や白目が黄色くなる「黄疸」、食道の血管が破裂して吐血するなどの合併症が引き起こされます。 さらに、肝硬変の進行は肝がんの発症リスクを著しく引き上げるため、寿命を大きく縮める要因となります。 アルコール性肝炎を早期発見するための検査 アルコール性肝炎の早期発見には、問診から始まり、血液検査や画像検査、肝生検などの手法を用いた検査が行われます。 スクリーニングテスト 血液検査 画像検査 肝生検 沈黙の臓器である肝臓は自覚症状が出にくいため、客観的な検査で状態を正確に把握することが欠かせません。 以下でそれぞれの検査方法について詳しく見ていきましょう。 スクリーニングテスト アルコール性肝炎のスクリーニングテストでは、AUDIT(オーディット)などの問診票を用いて、日常的な飲酒習慣やアルコール依存の傾向を客観的に評価します。 日々の飲酒量や頻度、飲酒に伴う生活への支障などを確認し、治療の必要性を判断するステップです。 医師に対して飲酒状況を正直かつ正確に伝えることが、アルコール性肝炎の正しい診断と治療につながります。 血液検査 血液検査では、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの酵素値で肝臓の炎症度合いや肝機能の低下を確認します。 これらの数値が基準値より高いほど、アルコールによって肝臓が受けているダメージが大きいことを示します。 ビリルビンやプロトロンビン時間などでアルコール性肝炎の重症度を、血小板数や線維化マーカーで肝硬変への進行度を評価します。 画像検査 画像検査では、超音波(エコー)検査やCT検査を用いて、肝臓の大きさや形、脂肪の蓄積具合を視覚的に確認します。 肝臓の腫れやアルコール性脂肪肝、さらには肝硬変への進行度合いを把握するために有用な検査です。 また、腹水の有無や、肝臓がんなど他の重大な病気が隠れていないかを詳しく調べる目的でも実施されます。 肝生検 肝生検は、血液検査や画像検査で診断が確定できない場合や、肝硬変への進行が強く疑われる場合に行われる精密検査です。 局所麻酔をした上で右脇腹から細い針を刺し、肝臓の組織を一部採取して顕微鏡で観察します。 直接細胞の状態を確認できるため、炎症の強さや肝臓が硬くなる線維化の程度を正確に評価することが可能です。 アルコール性肝炎の初期症状に関するよくある質問 最後に、アルコール性肝炎の初期症状に関するよくある質問に回答していきます。 アルコール性肝炎は治る? アルコール性肝炎の禁酒期間は? 治療の見通しや、今後の生活で最も重要となる禁酒の期間について詳しく見ていきましょう。 アルコール性肝炎は治る? アルコール性肝炎は、進行度合いによっては治る可能性がある病気です。 肝臓は再生能力が高い臓器であり、ダメージが軽度であれば完全に禁酒することで、肝機能の回復が期待できます。 しかし、黄疸や腹水などの症状が現れるほど進行していたり、肝硬変まで進行したりした場合、肝臓の完全回復は困難です。 そのため、初期症状を見逃さず、なるべく早い段階で医療機関を受診して治療を開始することが重要です。 アルコール性肝炎の禁酒期間は? アルコール性肝炎と診断された場合、重症度によって異なりますが、基本的には一生涯にわたる完全な禁酒が必要です。 『数カ月お酒を休めば再び飲めるようになる』といった一時的なものではありません。 飲酒を再開すると、肝臓はすぐに炎症を起こし、さらに重篤な状態に進行してしまう可能性が高いです。 飲酒習慣のある方にとって一生お酒を飲まないことは容易ではありませんが、専門機関のサポートを受けながら継続することが命を守ることにつながります。 アルコール性肝炎は初期症状を見逃さず早期対応が重要 肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、アルコール性肝炎だと自覚できるような初期症状はほとんどありません。 しかし、肝機能が低下すると「全身のだるさ」や「食欲不振」、「腹部の不快感」など、風邪に似た症状が現れることがあります。 これらの些細なサインを「疲れ」と見逃さずに、医療機関で検査を受けることが重要です。 早期に発見し、強い意志を持って完全な禁酒を継続することが、肝臓の健康だけでなく、命を守るために必要不可欠です。 また、近年の肝臓疾患の治療では、自己細胞を用いた「再生医療」が注目されています。 再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した肝細胞や周辺組織の再生・修復を促す医療技術です。 >>再生医療による肝臓疾患の症例はこちら 当院リペアセルクリニックでは、肝臓疾患に対する再生医療について無料カウンセリングを実施しております。ぜひご相談ください。

2026.02.27 -

- 糖尿病

「妊娠糖尿病とはどんな病気?」 「妊娠糖尿病になるとお腹の赤ちゃんに影響はある?」 妊娠中には気をつけなければならないことが多く、さまざまな不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。 妊娠糖尿病は、母体だけでなく胎児や出生後の子どもにも影響するため、適切な治療・管理が重要となる疾患です。 本記事では、妊娠糖尿病が胎児に与える具体的な影響や、出生後の新生児への影響について詳しく解説します。 妊娠糖尿病による母体や胎児へのリスクや血糖値管理の重要性を理解し、安心して妊娠を迎えるために、ぜひ最後までご覧ください。 妊娠糖尿病とは? 妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見、または発症した「糖代謝の異常(血糖値が高くなる状態)」のことです。 妊娠前から糖尿病と診断されていた場合や、妊娠中に「明らかな糖尿病」と診断されたケースはこれに含まれません。 あくまで妊娠をきっかけとして、血糖値のコントロールが難しくなった状態を指しています。 放置してしまうと母体や胎児にさまざまな合併症を引き起こすリスクがあるため、早期発見と適切な血糖値管理が重要です。 妊娠糖尿病の主な原因 妊娠糖尿病の主な原因は、胎盤から分泌されるホルモンの影響で、血糖値を下げる「インスリン」が効きにくくなることにあります。 妊娠中は赤ちゃんに十分な栄養を送るため、インスリンの働きを抑える特殊なホルモンが胎盤から大量に分泌されます。 通常は、すい臓がインスリンの分泌量を増やしてバランスを保ちますが、体質や肥満によって分泌が追いつかないと血糖値が上昇してしまいます。 高齢出産や糖尿病の家族歴がある方、妊娠中に急激な体重増加があった方は、発症リスクが高まるため注意が必要です。 妊娠糖尿病の胎児への影響 妊娠糖尿病によって母体の血糖値が高い状態が続くと、へその緒を通じて胎児にも過剰なブドウ糖が送られ、さまざまな悪影響を及ぼします。 本章では、胎児への影響について以下の項目を解説します。 巨大児などのさまざまな合併症のリスク 胎児死亡・早産・流産などのリスクが増大 以下でそれぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。 巨大児などのさまざまな合併症のリスク 妊娠糖尿病の代表的な影響として、胎児が大きく育ちすぎる「巨大児(4,000g以上)」のリスクが挙げられます。 母体から過剰なブドウ糖が送られると、胎児は自らインスリンを大量に分泌し、皮下脂肪や臓器が異常に大きくなります。 巨大児になると、出産時に肩が引っかかる「肩甲難産」や「緊急帝王切開」の可能性が高くなってしまいます。 その他にも、以下のような合併症を引き起こす可能性があります。 新生児低血糖 新生児ビリルビン血症 呼吸障害 心肥大 多血症 など 上記のような合併症を防ぐためにも、早期から血糖値管理を徹底的に行うことが重要です。 胎児死亡・早産・流産などのリスクが増大 妊娠糖尿病は巨大児だけでなく、さらに深刻な事態を引き起こす危険性があります。 母体の血糖コントロールが不良な状態が続くと、妊娠32週ごろから赤ちゃんがお腹の中で亡くなる「突然子宮内胎児死亡」のリスクが高まります。 また、羊水が異常に増えることでお腹の張りが強くなり、早産を招くケースも少なくありません。 さらに、妊娠初期から血糖値が高い状態だと流産などの確率も上昇するため、早期からの血糖値管理が不可欠です。 妊娠糖尿病の影響は出生後の子ども(新生児)にもある? 妊娠糖尿病の影響は、お腹の中にいる間だけでなく、生まれた後の子ども(新生児)にも及ぶ可能性があります。 新生児低血糖のリスク 肥満や2型糖尿病のリスク 以下でそれぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。 新生児低血糖のリスク お腹の中で高血糖に晒されている赤ちゃんは、それに対応するために自身のすい臓からインスリンを大量に分泌します。 しかし、生まれた瞬間にへその緒が切断され、母体からの糖分の供給は突然途絶えてしまいます。 その一方で、赤ちゃんの体内のインスリン分泌量はすぐには減らないため、血糖値が急激に下がる「新生児低血糖」を引き起こすリスクがあります。 重症化するとけいれんなどを起こす恐れがあるため、出生直後は注意深い観察が必要です。 肥満や2型糖尿病のリスク 妊娠糖尿病の影響は、新生児期を過ぎた後も長期的に続く可能性があります。 お腹の中で過剰な栄養を受け取って巨大児として生まれた子どもは、将来的に小児肥満になりやすい傾向があります。 さらに、成長過程でメタボリックシンドロームや2型糖尿病を発症するリスクが通常より高まることが研究で明らかになっています。 子どもの生涯にわたる健康を守るためには、お母さん自身の妊娠中の厳格な血糖値管理が最大の予防策です。 妊娠糖尿病の治療法と管理方法 妊娠糖尿病の治療は、母体と胎児の健康を守るために、血糖値を目標範囲内にコントロールすることが大きな目的となります。 自己血糖管理 食事/運動療法 インスリン注射 まずは食事療法や運動療法などの生活習慣の改善から始め、日々の血糖値をご自身で測定して状態を把握します。 それでも目標の血糖値に届かない場合は、インスリン注射による治療が追加されます。 以下でそれぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。 自己血糖管理 自己血糖管理は、簡易血糖測定器を用いてご自身で日々の血糖値を測り、記録する方法です。 医師の指示に従い、起床時や毎食前、食後2時間などの決められたタイミングで測定を行います。 測定結果は治療の効果を判定する重要な指標となり、食事内容の見直しやインスリン注射の量を調整するために不可欠です。 こまめに自身の状態を把握することで、高血糖や低血糖のリスクを回避し、より安全な妊娠生活を送ることができます。 食事/運動療法 妊娠糖尿病に対する治療の基本となるのは、適切なカロリーと栄養バランスを保つ「食事療法」と適度な「運動療法」です。 食事は赤ちゃんに必要な栄養を確保しつつ、食後血糖が高い場合には1日の食事を5〜6回に分ける「分食」が推奨されます。 また、ウォーキングやマタニティヨガなどの適度な有酸素運動は、インスリンの効きを良くして血糖値を下げる効果が期待できます。 ただし、切迫早産などのリスクがある場合は運動を控える必要があるため、必ず主治医に相談しながら行いましょう。 インスリン注射 食事療法や運動療法を続けても血糖値のコントロールが不十分な場合は、インスリン注射による治療が検討されます。 インスリンは飲み薬と異なり、胎盤を通過してお腹の赤ちゃんに移行することがないため、妊娠中でも使用できる薬です。 血糖パターンに応じて1日1〜4回程度の注射を行うため、ペン型の注射器を用いて、ご自身で皮下注射を行うのが一般的です。 最初は不安を感じる方も多いですが、針自体は細く、痛みも比較的少ないため、医療機関で指導を受ければ無理なく継続できるでしょう。 妊娠糖尿病の胎児への影響に関するよくある質問 妊娠糖尿病は胎児の発育や命に重大な影響を及ぼす可能性があるため、不安に感じる妊婦さんは少なくありません。 本章では、妊娠糖尿病の胎児への影響に関するよくある質問に回答していきます。 妊娠糖尿病は胎児の発育に影響する? 妊娠糖尿病で赤ちゃんが死亡する可能性はある? 正しい知識を持ち、医師の指導のもとで適切な管理を行うことが、母子ともに安全な出産を迎えるための第一歩となります。 妊娠糖尿病は胎児の発育に影響する? 母体の高血糖は胎児の発育に大きな影響を与え、特に「巨大児(4,000g以上)」になりやすい傾向があります。 母体から過剰なブドウ糖が送られることで、胎児がインスリンを多量に分泌して異常に成長するためです。 巨大児になると難産や出生後の低血糖リスクが高まりますが、適切な血糖値管理を行うことで影響を抑えられます。 妊娠糖尿病で赤ちゃんが死亡する可能性はある? 稀ではありますが、極めて悪い血糖コントロールを長期間放置した場合、胎児が死亡する可能性はゼロではありません。 高血糖が続くと胎児が慢性的な酸素不足に陥り、命の危険に晒されるリスクがあるためです。 羊水過多による早産や流産のリスクも高まるため、主治医の指示に従った厳密な血糖値管理を行うことが重要です。 妊娠糖尿病は母体や胎児に影響があるため適切な血糖値管理が必要 妊娠糖尿病になると母体だけでなく、お腹の赤ちゃんにも巨大児や早産、出生後の低血糖などのさまざまなリスクをもたらす可能性があります。 しかし、過度に恐れる必要はなく、医師の指導のもとで食事や運動の習慣を見直し、必要に応じてインスリン治療を行うことで、合併症のリスクは抑えられます。 日々の血糖値をしっかりとコントロールして、安心で健やかな出産を目指しましょう。 また、妊娠糖尿病になると将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高いため、産後でも定期的に検査を受けることが重要です。 近年の2型糖尿病の治療では、自己細胞を用いた「再生医療」が注目されています。 再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、すい臓の機能や血管の再生・修復を促す医療技術です。 https://youtu.be/XGCb17slyO8?si=XfjEDMpEaCyFIf4S >>再生医療によって糖尿病が改善した症例(40代男性)はこちら 当院リペアセルクリニックでは、2型糖尿病に対する再生医療について無料カウンセリングを実施しております。ぜひご相談ください。

2026.02.27 -

- 腱板損傷

- インピンジメント症候群

- 肩

肩の痛みは、日常生活の中で多くの方が経験する身近な症状の一つです。 しかし、自己判断して放置してしまうと、症状悪化につながったり、命に関わる病気を見逃したりする可能性があります。 肩の痛みは、四十肩・五十肩といった関節のトラブルだけでなく、心筋梗塞など命に関わる内臓疾患のサインであるケースも少なくありません。 本記事では、肩が痛いときに考えられる病気や、医療機関を受診すべき危険な症状について詳しく解説します。 「肩の痛みの原因がわからない方」「病院に行くべきかお悩みの方」は、ぜひ最後までご覧ください。 肩が痛いときに考えられる病気・ケガ 肩の痛みの原因には、肩の関節や筋肉の問題だけでなく、首の神経や内臓の病気の可能性も考えられます。 肩が痛いときに考えられる病気・ケガは、以下のとおりです。 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩) 肩峰下インピンジメント症候群 腱板断裂 石灰沈着性腱板炎 頚椎椎間板ヘルニア 心筋梗塞・狭心症 それぞれの特徴を確認し、ご自身の症状と照らし合わせてみてください。 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩) 一般的に四十肩や五十肩と呼ばれる「肩関節周囲炎」は、肩関節を取り囲む関節包や靱帯、腱などの周囲組織に炎症が起こる病気です。 急性期は安静にしていても痛みが強く、夜間にズキズキと痛む夜間痛で睡眠が妨げられることも少なくありません。 慢性期に入ると痛みは落ち着きますが、関節が硬くなって腕が上がらない「拘縮(こうしゅく)」という状態になります。 放置してしまうと肩の可動域が狭くなってしまうため、適切なリハビリテーションを継続することが重要です。 肩峰下インピンジメント症候群 肩峰下インピンジメント症候群は、腕を上げる動作の途中で、肩先の骨(肩峰)と筋肉の腱(腱板)がぶつかり合って痛みや炎症が生じる病気です。 腕を肩の高さから少し上に挙げた角度(およそ60〜120度)で、特に強い痛みや引っかかりを感じるのが特徴です。 野球の投球やテニスのサーブ、水泳など、腕を頭より高く上げるスポーツを頻繁に行う方に多く見られます。 治療は安静を基本とし、痛みが強い場合は内服薬や注射を用いながら、フォームの改善や肩甲骨周りのストレッチを行います。 腱板断裂 腱板断裂とは、肩関節を安定させる役割を持つ「腱板」が完全に、または部分的に断裂した状態です。 腕を上げようとすると力が入らなかったり、上げた腕を下ろす途中で痛みを感じたりする症状が見られます。 また、夜間に痛みが強くなることもあり、肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)と似た症状が見られることも少なくありません。 転倒などのケガがきっかけになることもありますが、40代以降は加齢による組織の劣化で自然に断裂するケースが多いです。 放置すると断裂が広がる恐れがあるため、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。 石灰沈着性腱板炎 石灰沈着性腱板炎とは、肩腱板の中にリン酸カルシウムという石灰成分が沈着することで、急激な炎症が起こる病気です。 40〜50代の女性に多く見られ、ある日突然、肩に激しい痛みが走るのが典型的な症状です。 夜間に発作的な激痛が生じたり、腕を少し動かすだけでも激痛を伴ったりするため、日常生活に大きな支障をきたします。 基本は保存療法で炎症を抑える治療を行いますが、重症例では注射器で沈着した石灰を吸引したり、ステロイド注射を打ったりする治療が検討されます。 頚椎椎間板ヘルニア 頚椎椎間板ヘルニアとは、首の骨の間にある「椎間板」というクッション組織が飛び出し、神経を圧迫してしまう病気です。 首の病気ですが、神経の通り道である肩から腕、指先にかけて鋭い痛みやしびれを伴います。 特に、上を向く動作や首を特定の方向に反らせたときに神経が強く圧迫され、痛みやしびれが悪化する傾向があります。 症状が進行すると握力が低下し、ボタンを留めにくい、箸を持ちにくいなどの手指の細かな動きや作業が難しくなります。 心筋梗塞・狭心症 心筋梗塞や狭心症は、動脈硬化などによって心臓に血液を送る血管(冠動脈)が狭くなったり塞がったりする、命に関わる重篤な病気です。 心臓そのものの病気ですが、内臓の痛みを伝える神経の経路が肩の神経と近いため、左肩から背中、左腕にかけて痛みやしびれを感じる「関連痛」が起こることがあります。 階段を上るなど身体を動かした際に肩周辺の痛みが強くなる場合は、特に注意が必要です。 胸の強い締め付け感や圧迫感、息苦しさ、冷や汗、吐き気などを伴う場合は、心筋梗塞を起こしている可能性が高いため、すぐに救急車を呼んでください。 肩が痛いときに医療機関を受診すべき症状・タイミング 肩の痛みに加え、胸の圧迫感や激しい痛み、腕のしびれを伴う場合は、重大な病気が隠れている可能性があります。 特に以下のような症状が見られた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。 突然の激しい痛みに襲われる 胸が締め付けられるような圧迫感がある 腕や手がしびれる、力が入りにくい 安静時にも痛みが引かず、夜も眠れないほどの激痛がある 痛みが1〜2週間以上続いている 肩の痛みは日常的によく見られますが、上記のような症状を伴っている場合、命に関わる重篤な疾患のサインである可能性もあります。 特に、左肩から背中への痛みとともに胸の圧迫感や冷や汗を伴う場合は、心筋梗塞を起こしている可能性があるため、ためらわずに救急車を呼びましょう。 肩が痛いときの治し方は?主な治療法 肩の痛みを治すには、薬やリハビリで症状改善を目指す「保存療法」と、根本的な原因を取り除く「手術療法」の2つがあります。 保存療法 手術療法 以下で、それぞれの治療法について詳しく見ていきましょう。 保存療法 保存療法は、手術を行わずに肩の痛みや炎症を和らげ、機能の回復を目指す治療法です。 痛み始めた急性期には、患部の安静を保ち、炎症を抑えるための鎮痛剤や湿布などの外用薬を使用して痛みをコントロールします。 強い肩の痛みには、関節内にステロイドやヒアルロン酸を直接注射することもあります。 炎症が落ち着いてきたら、温熱療法で血流を促したり、理学療法士の指導のもとでリハビリテーションを行ったりします。 ストレッチや筋力トレーニングを継続することで、関節の動きを改善して再発を予防します。 手術療法 手術療法は、6カ月以上の保存療法でも痛みが改善しない場合や、腱板断裂などの物理的な損傷が著しい場合に検討されます。 近年では、皮膚を大きく切開せずに済む「関節鏡視下手術」が主流となっており、身体への負担を抑えて治療を受けられるようになりました。 この関節鏡視下手術では、肩に開けた小さな穴から関節鏡(カメラ)と専用器具を挿入し、モニターで確認しながら、切れた腱を縫い合わせたり、炎症を起こしている組織を取り除いたりします。 関節の変形が進行している重症例に対しては、肩関節を人工のものと入れ替える「人工肩関節置換術」が行われることもあります。 肩の痛みと病気のサインに関するよくある質問 最後に、肩の痛みと病気のサインに関するよくある質問に回答していきます。 肩の付け根がズキズキ痛いのは何の病気? 肩の痛みが癌の可能性はある? 以下で、それぞれの内容について確認していきましょう。 肩の付け根がズキズキ痛いのは何の病気? 肩の付け根がズキズキと痛む場合、「石灰沈着性腱板炎」や「腱板断裂」などの病気が疑われます。 石灰沈着性腱板炎は、肩の腱に石灰が溜まることで急激な炎症が起こり、ズキズキとした激痛を伴うのが特徴です。 また、腱板断裂では、腕を上げたり下ろしたりする際に肩の付け根にズキズキとした痛みが走ります。 いずれの場合も、痛みが強い場合は早めに医療機関を受診することが大切です。 肩の痛みが癌の可能性はある? 稀ではありますが、長引く肩の痛みが癌のサインである可能性は決してゼロではありません。 肺の上部にできる肺がんなどは、肩や腕の神経を直接圧迫し、強い痛みやしびれを引き起こすことがあります。 また、他のがんが肩の骨に転移して、持続的な痛みを生じるケースも考えられます。 整形外科の治療で全く痛みが改善しない場合や、急激な体重減少などを伴う場合は、早急に内科などで精密検査を受けましょう。 肩の痛みは原因に対して適切な治療を受けることが重要 肩の痛みの裏には、関節や筋肉のトラブルから重大な内臓疾患まで、多岐にわたる原因が潜んでいます。 安静にしても痛みが引かない場合や、胸の痛み、腕のしびれを伴う場合は、決して自己判断してはいけません。 少しでも普段と違う痛みや違和感を覚えたら、我慢せずに早めに整形外科や内科を受診してください。 早期発見と適切な治療を開始することが、健やかな生活を取り戻す大切な第一歩となります。 また、近年の治療では、自己細胞を用いた「再生医療」が注目されています。 再生医療とは、患者さまの細胞や血液を用いて、炎症抑制や損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。 >>再生医療による肩関節の症例はこちら 当院リペアセルクリニックでは、肩の再生医療について無料カウンセリングを実施しております。ぜひご相談ください。

2026.02.27 -

- 変形性股関節症

- 股関節

変形性股関節症などの激しい股関節の痛みに悩まされ、ステロイド注射を検討している方は多いのではないでしょうか。 「注射自体が痛いのではないか」「打った後に痛みが悪化したらどうしよう」と不安に感じる方も少なくありません。 ステロイド注射は強力な鎮痛効果が期待できる一方で、一時的な痛みの増強や知っておくべき副作用のリスクも存在します。 本記事では、股関節へのステロイド注射後に生じる痛みの原因や、期待できる効果について詳しく解説します。 正しい知識を身につけて注射への不安を解消し、ご自身に合った納得のいく治療法を選択するための参考にしてください。 股関節へのステロイド注射の痛みについて ステロイド注射で使用する針の太さはワクチンや採血と同程度ですが、股関節は深い場所にあるため、局所麻酔を使用しても注射時にある程度の圧迫感や不快感が生じる方もいます。 しかし、注射後に一時的に痛みが強くなるケースもあり、激しい痛みが続く場合は注意が必要です。 注射の数時間後〜数日後に一時的な痛みが現れる 痛みが強い場合は感染症の可能性あり それぞれの痛みの特徴と、注意すべき危険なサインについて詳しく見ていきましょう。 注射の数時間後〜数日後に一時的な痛みが現れる ステロイド注射の成分が関節内に行き渡る過程で、注射の数時間後〜数日後に一時的な痛みの悪化が起こることがあります。 これは「ステロイドフレア」と呼ばれ、薬の結晶が一時的に関節を刺激することで生じる正常な反応の一つです。 通常は数日程度で自然に痛みが治まり、その後はステロイドの強力な抗炎症作用によって股関節の症状が改善していくケースがほとんどです。 痛みが強くなったからといって焦らず、この期間は無理に動かさず安静にして様子を見ましょう。 痛みが強い場合は感染症の可能性あり 注射から数日経過しても激しい痛みが引かない場合や、患部が赤く腫れて熱を持っている場合は、細菌感染の可能性があります。 ステロイドには免疫を抑える作用があるため、ごくまれに注射の針から細菌が入り込み、化膿性関節炎を引き起こすリスクがあります。 感染を放置すると、関節内の軟骨や骨が急速に破壊されてしまう恐れがあるため危険な状態といえます。 痛みに加えて発熱や強い腫れなどの異常を感じた場合は、決して自己判断せず、すぐに医療機関を受診してください。 股関節(変形性股関節症)へのステロイド注射に期待できる効果 変形性股関節症に伴う激しい痛みを和らげるため、ステロイド注射は強力な効果を発揮する治療法の一つです。 本章では、以下の2つのポイントについて解説します。 鎮痛作用と抗炎症作用が期待できる 効果の持続時間には個人差がある 薬の持つ働きと、患者さまごとの効き方の違いについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。 鎮痛作用と抗炎症作用が期待できる ステロイド注射に期待できる効果として、飲み薬では抑えきれない激しい炎症を鎮め、痛みを素早く和らげられる点が挙げられます。 痛みの原因物質の産生を抑え、すり減った軟骨周辺の炎症や痛みを落ち着かせてくれます。 夜も眠れないほどの激痛や、歩行すら困難な状態から一時的に解放されるのが大きな特徴といえるでしょう。 痛みが和らぐことで、根本的な改善に欠かせない運動療法やリハビリへスムーズに移行しやすくなります。 効果の持続時間には個人差がある ステロイド注射は即効性の高い治療法ですが、効果が長く続くかは軟骨のすり減り具合や進行度によって個人差があります。 一般的に数週間から数カ月ほど痛みが和らぐケースが多いものの、重症例では数日で痛みがぶり返す可能性もゼロではありません。 しかし、短期間でステロイド注射を連続投与する治療は推奨されません。 これは関節内に繰り返しステロイド薬を投与することで、軟骨の急速な破壊(RPOA)が起こるリスクが高まるためです。 ステロイド注射は、変形性股関節症を完全に治す治療ではなく、痛みを抑える一時的なサポート役であると理解しておきましょう。 股関節へのステロイド注射で考えられる副作用 股関節へのステロイド注射は痛みを抑える効果が期待できる一方で、副作用を引き起こすリスクも持ち合わせています。 具体的に考えられる主な副作用は、以下の5つです。 免疫力低下による感染症リスク 骨密度低下による骨粗しょう症リスク 血糖値上昇による糖尿病リスク 体重増加やむくみ うつ症状や不眠などの精神的な影響 以下で、ステロイド注射後に起こりうる5つの副作用について詳しく確認していきましょう。 免疫力低下による感染症リスク ステロイドには免疫の働きを抑える作用があるため、細菌やウイルスに感染しやすくなるリスクが高まります。 関節内への注射の場合、全身への影響は飲み薬に比べて少ないものの、注射部位から細菌が入り込む「化膿性関節炎」には注意が必要です。 また、免疫力低下によって風邪を引きやすくなったり傷が治りにくくなったりすることもあるため、手洗い・うがいなどの感染対策を徹底することが大切です。 骨密度低下による骨粗しょう症リスク ステロイドの長期的な使用は、骨を作る働きを弱め、骨密度を低下させてしまう恐れがあります。 腸からのカルシウム吸収が妨げられると同時に骨を壊す細胞が活発になり、骨がスカスカになる「骨粗しょう症」のリスクが高まるためです。 変形性股関節症を患う高齢の方や女性は、もともと骨がもろくなりやすいため、転倒によって骨折しないように生活する必要があります。 血糖値上昇による糖尿病リスク ステロイドには血液中の糖分を増やす作用があるため、一時的に血糖値が上昇して糖尿病のリスクを高めることがあります。 これはインスリンの効き目が悪くなることで、血糖値のコントロールが難しくなるためです。 すでに糖尿病を患っている方は症状が悪化する危険性があるため、注射前に必ず主治医へ相談し、治療方針を慎重に判断してもらいましょう。 体重増加やむくみ ステロイドの影響で体内に水分や塩分を溜め込みやすくなり、体重が増加したり顔や手足がむくんだりすることがあります。 また、食欲を増進させる作用も働くため、普段と同じ生活をしていても脂肪がつきやすくなり、肥満を招く原因となることも少なくありません。 体重の増加は痛みのある股関節へさらに大きな負担をかけるため、バランスの良い食事など日頃の体重管理がより重要になります。 うつ症状や不眠などの精神的な影響 ステロイドは身体的な影響だけでなく、脳の神経伝達物質に作用することで、精神的な不安定さを引き起こすケースも報告されています。 関節内注射においてはまれですが、気分が異常に高揚して眠れなくなる不眠症状や、逆にひどく落ち込んでしまううつ症状など、感情のコントロールが難しくなることがあります。 注射後にイライラしやすくなったり理由もなく不安を感じたりする場合は、一人で抱え込まず早めに医師や家族へ相談するようにしてください。 ステロイド注射で治らない股関節の痛みには「再生医療」をご検討ください 股関節へのステロイド注射は、飲み薬では抑えきれない激しい痛みや炎症を素早く和らげる治療法です。 注射の数時間後〜数日後には薬の反応で一時的に痛みが強くなることがありますが、通常は数日で自然に治まります。 ただし、激しい痛みや腫れが続く場合は感染症の恐れがあるため、すぐに医療機関を受診しましょう。 また、ステロイド注射は根本的な治療薬ではなく、痛みを抑えてリハビリをスムーズに行うための一時的なサポート役として理解しておくことが重要です。 近年の変形性股関節症による痛みには、自己細胞を用いた「再生医療」も選択肢の一つです。 以下の動画では、再生医療によって変形性股関節症が改善した症例を紹介しています。 https://youtu.be/mUqiNHYW-vk?si=F8eaRnsPbSYDgry_ 当院リペアセルクリニックでは、再生医療について無料カウンセリングを実施しております。ぜひご相談ください。

2026.02.27