症例紹介

-

- 関節の症例

- 半月板の症例

- 幹細胞治療の症例

走れる喜びを取り戻した50代男性の左膝半月板再生治療 「学生時代からずっと膝の痛みと付き合ってきました。もう諦めるしかないのかと…」そう語るのは、左膝半月板損傷に長年悩まされてきた50代男性の患者様です。治療前は10段階中6だった痛みが、"リペア幹細胞"治療により10段階中0.5まで改善。日常生活で痛みを感じることがなくなり、走ることもできるようになりました。手術を回避しながら、長年の痛みから解放される希望が見えてきた症例です。 治療前の状態 学生時代にバスケットボールで左膝を負傷し、以後数十年にわたり痛みを抱えたまま生活 整形外科で左膝半月板損傷と診断 最近になり痛みが悪化し、歩行時にも痛みを感じるように 手術は避けたいという強い希望があり、再生医療での治療を決意 こちらの患者様は、学生時代のバスケットボールで左膝を負傷して以来、長年にわたり痛みと付き合ってこられました。最近になって痛みが悪化し、歩くだけでも痛みを感じるようになったことから、このままでは日常生活にも支障が出ると不安を抱えて来院されました。 半月板損傷の従来治療としては、注射や内服、リハビリがありますが、効果が得られない場合は手術が選択されます。しかし、手術では約9割のケースで半月板の切除が必要となり、切除後は膝のクッション機能が失われて軟骨のすり減りが加速するリスクがあります。患者様は手術を回避したいという強い希望から、再生医療による治療を選択されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI所見 MRIにて半月板の損傷を認めます <治療内容>5000万個の"リペア幹細胞"を計3回投与 左膝に5000万個の"リペア幹細胞"を計3回投与しました。 治療終了後1年で効果を実感 痛みが10段階中6から0.5へ大幅に改善 日常生活で痛みを感じなくなった 走ることもできるようになり、活動の幅が広がった 治療終了後1年の時点で、痛みは10段階中6から0.5へと大幅に軽減しました。患者様からは「日常生活で痛みを感じなくなりました。走ることもできるようになりました」とお話しいただけました。 学生時代から数十年間抱え続けてきた膝の痛み。歩くだけでも辛かった状態から、今では走れるまでに回復されました。手術を回避しながら、長年の痛みから解放されたことで、患者様の表情にも明るさが戻りました。

2026.01.28 -

- 関節の症例

- 半月板の症例

- 幹細胞治療の症例

剣道復帰を果たした60代男性の左膝半月板再生治療 「剣道を続けられなくなるのが一番つらかった」——そう語るのは、左膝半月板損傷に悩む60代男性です。踏み込むたびに走る激痛で、長年続けてきた剣道を断念せざるを得ませんでした。治療前の痛みは10段階中8。しかし"リペア幹細胞"による治療を受けた結果、1年後には痛みが10段階中0.5まで改善。今では剣道にも復帰し、2万歩歩いても痛みが出ない生活を取り戻しています。 治療前の状態 半年前から左膝に痛みを感じ始めた 近隣の整形外科で左膝半月板損傷と診断 ヒアルロン酸注射を受けるも効果は限定的で、主治医から関節鏡手術を提案されていた 10段階中8の痛み。3000歩歩くと痛みが出現し、剣道の踏み込み動作ができなくなっていた この患者様は長年剣道を続けてこられましたが、半年前から左膝に痛みを感じるようになりました。特に踏み込み動作で強い痛みが走り、剣道の継続が困難に。近隣の整形外科を受診したところ左膝半月板損傷と診断されました。 ヒアルロン酸注射による治療を受けましたが、効果は限定的で剣道への復帰のめどは立ちませんでした。主治医からは関節鏡手術を提案されましたが、半月板を切除すると将来的に変形性関節症へ進行するリスクがあることを知り、半月板を温存できる治療法を探していました。そんな折、以前当院で治療を受けたご友人の紹介で来院されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI所見 MRIにて半月板の損傷を認めます <治療内容>2500万個の"リペア幹細胞"を計3回投与 左膝に2500万個の"リペア幹細胞"を計3回投与しました。 治療後の変化 1年後の診察時に大幅な改善を確認 痛みが10段階中8から0.5へ改善。2万歩歩いても痛みが出なくなった 剣道やスクワットができるようになり、アクティブな生活を取り戻した 治療から1年後、患者様の痛みは10段階中8から0.5へと劇的に改善しました。「今は痛みはほとんどなくなり、剣道やスクワットもできています。以前は3000歩歩くと痛みが出ていましたが、今は2万歩歩いても痛みが出ません」と笑顔で話してくださいました。 治療前は「剣道を続けられなくなるのが一番つらい」と不安を抱えていた患者様。手術を回避しながら半月板を温存し、将来の変形性関節症への進行を予防しつつ、大切な剣道への復帰を果たすことができました。

2026.01.26 -

- 関節の症例

- 股関節の症例

- 幹細胞治療の症例

痛みゼロの日常を取り戻した40代女性の股関節再生治療 「糖尿病と透析があるので感染が怖かったですが、小さな傷と注射だけで安全に治療できたので良かったです。」週4回の人工透析を受けている40代女性が、安堵の表情でお話しくださいました。右変形性股関節症による5年間の股関節痛に悩まされてきた患者様は、治療前10段階中5だった痛みが、"リペア幹細胞"治療から1年後には0に。持病を抱えながらも、痛みのない日常への希望が見えてきました。 治療前の状態 5年前から右股関節の痛みが始まり、徐々に悪化 整形外科で臼蓋形成不全による変形性股関節症と診断 糖尿病性腎不全により週4回の人工透析を継続中 40代と若いため人工関節には早すぎる年齢 臼蓋形成不全とは、骨盤側の受け皿(臼蓋)が浅く、大腿骨頭へのかぶりが不十分な状態です。荷重が一部に集中するため軟骨がすり減りやすく、患者様は年々強まる痛みに苦しんでいました。透析の影響で使える内服薬も限られ、痛みのコントロールが難しい状況が続いていました。 臼蓋形成不全の治療では、骨盤の骨を切って臼蓋の屋根を深くする骨切り術が選択肢となる場合があります。しかし、人工透析中の患者様にとって、侵襲の大きな手術は感染症や出血、骨癒合不全といった合併症のリスクが高く、実施は困難でした。人工関節置換術も耐用年数の問題から40代では現実的ではなく、患者様は治療の選択肢がないまま痛みと向き合い続けていました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI・レントゲン所見 レントゲンにて関節の狭小化を認めます <治療内容>"リペア幹細胞"を2億個投与 右股関節に1億個の"リペア幹細胞"を計2回投与しました。 治療後の変化 初回投与後1年で効果を実感 痛みが10段階中5から0へ改善 長距離歩行時の重たい感じのみで、日常生活に支障なし 初回投与から1年が経過した時点で、治療前10段階中5だった痛みは0まで改善しました。長い距離を歩いても股関節が重たく感じる程度となり、患者様は「劇的な改善」と表現されるほどの変化を実感されています。 治療前、患者様は「糖尿病と透析があるので感染が怖い」という不安を抱えていました。しかし、小さな傷と注射のみで済む低侵襲な"リペア幹細胞"治療により、大きな手術を避けながら5年間続いた股関節痛から解放されました。持病があっても安全に受けられる治療に出会えたことで、患者様の表情には明るさが戻っています。 「もう歩けない…」そんな絶望から、わずか数ヶ月で痛みが完全に消失した変形性股関節症の患者さん。手術に頼らない再生医療で、歩幅を広げて自然に歩けるまで回復した驚きの実例をご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=R2PSog7tpiU

2026.01.23 -

- 関節の症例

- ひざ関節の症例

- 幹細胞治療の症例

- PRP治療の症例

痛みのない快適な歩行を取り戻した70代女性の両膝再生治療 突然の右膝激痛で歩行困難となり、さらに3年間続く左膝の痛みにも悩まされていた70代女性の患者様。両膝変形性関節症と右膝半月板損傷の診断を受け、他院でヒアルロン酸注射や関節液除去を試みましたが十分な改善は得られませんでした。当院での"リペア幹細胞"治療により、右膝の痛みは4から0へ完全消失。左膝も追加治療後に痛み0となり、手術を回避しながら快適な日常生活を取り戻されました。 治療前の状態 右膝の突然の激痛で歩行困難に MRI検査で右膝半月板損傷と診断、痛みVAS4 左膝は3年前から痛み、初期〜中期の変形性膝関節症 他院でのヒアルロン酸注射・関節液除去も効果不十分 患者様は、突然右膝に激痛が走り、歩行困難な状態となりました。MRI検査で半月板損傷と診断され、他院でヒアルロン酸注射や関節液除去を繰り返し実施されましたが、十分な改善は得られませんでした。左膝も3年前から慢性的な痛みがあり、初期から中期の変形性膝関節症と診断されていました。 半月板損傷を伴う変形性膝関節症では、ヒアルロン酸注射や関節液除去による症状緩和には限界があります。高齢者の場合、手術に伴うリスクも高くなるため、患者様は手術を避けながら痛みを根本から改善できる治療法を探されていました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI・レントゲン所見 レントゲンにて左膝関節の狭小化を認めます。右膝関節は半月板の損傷が認められます <治療内容>計1億5,000万個の"リペア幹細胞"を両膝へ投与 脂肪採取とPRP投与から治療を開始し、計1億5,000万個の"リペア幹細胞"を両膝へ投与しました。左膝の軽度再発に対しては、追加治療を実施しました。 治療後の変化 "リペア幹細胞"を複数回投与 治療3か月後、右膝の痛みが4から2に改善 治療1年後、右膝の痛みが完全消失、左膝は追加治療後に痛み0 両膝とも痛みがなくなり、快適な日常生活を送れるように 治療開始から3か月後には右膝の痛みが4から2へ改善し、1年後には完全に消失しました。左膝は経過中に軽度の再発がみられたため追加治療を行い、その後は両膝とも痛み0を維持されています。 治療前は「歩くたびに右膝に激痛が走り、日常生活もままならなかった」という患者様でしたが、現在は「右膝の激痛が嘘のように消え、歩くのが楽になりました」と笑顔でお話しくださっています。手術を回避しながら、両膝の痛みから解放された生活を取り戻されました。

2026.01.22

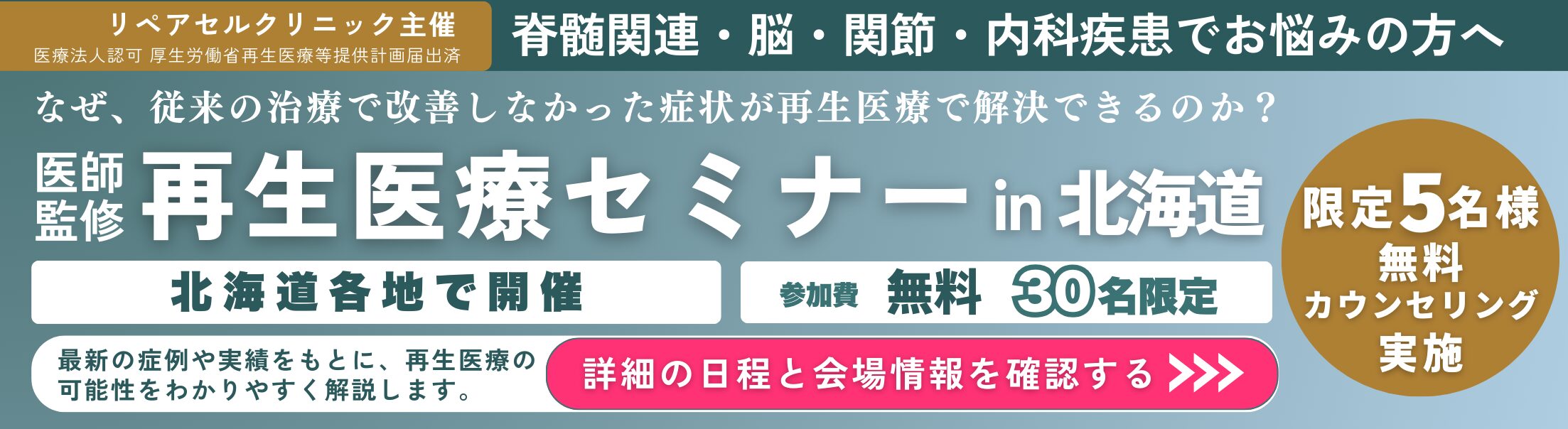

蘇らせる

「再生医療」とは?

ケガをして傷がふさがる、傷跡が少しづつ薄くなる・・

当たり前のようですが、実はそこには細胞のチカラが働いています。

それはあなたの身体の細胞が、

弱ったところを修復するために皮膚になろう骨になろうとしているのです。

その細胞のチカラを最大限に引き出して治療を行うことを

「再生医療」と呼びます。

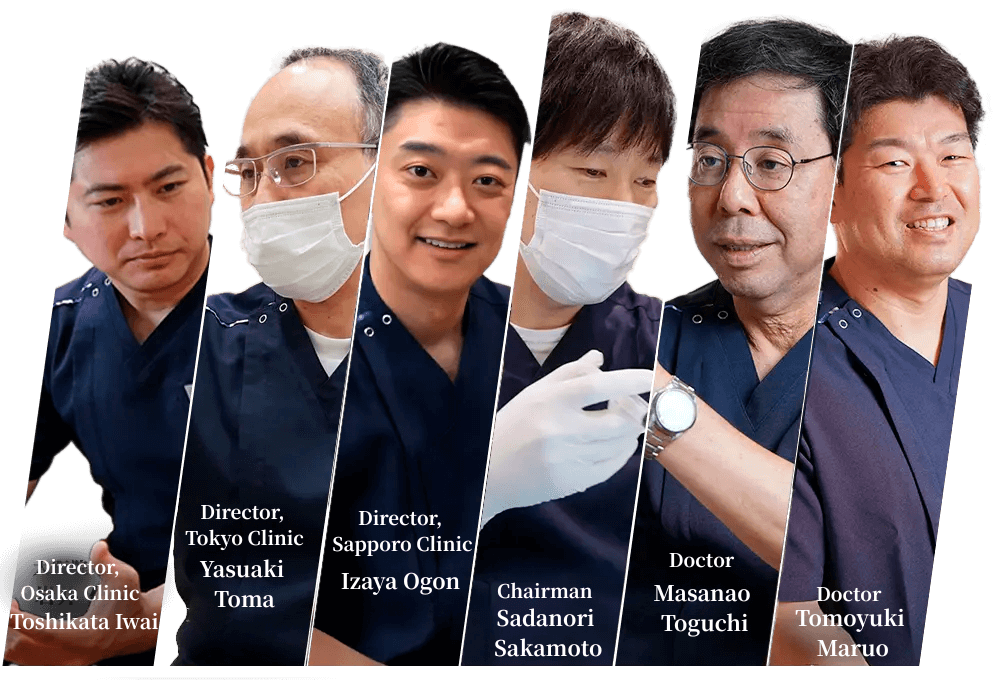

リペアセルクリニック大阪院の特長

当クリニックは、 疾患・ 免疫・美容という分野すべてで自己細胞を用いた 最先端の医療を行うことができる国内でも珍しい部類の厚生労働省への届出が受理された医療機関です。

CPC(細胞培養加工施設)の高い技術により、 冷凍しない方法で幹細胞を投与できるので高い生存率を実現。ご自身の細胞や血液を利用するため、アレルギーや拒絶反応といった副作用の心配が少ないです。

大阪院はカフェのような落ち着いた雰囲気で治療を受けていただけるくつろぎの空間をご用意しております。

- 2億個の細胞を

投与可能※但し適応による - 高い安全性(化学薬品不使用)

- 入院不要

日帰り - 身体への

負担が少ない - 高い技術力を

もったCPC - くつろぎの

空間

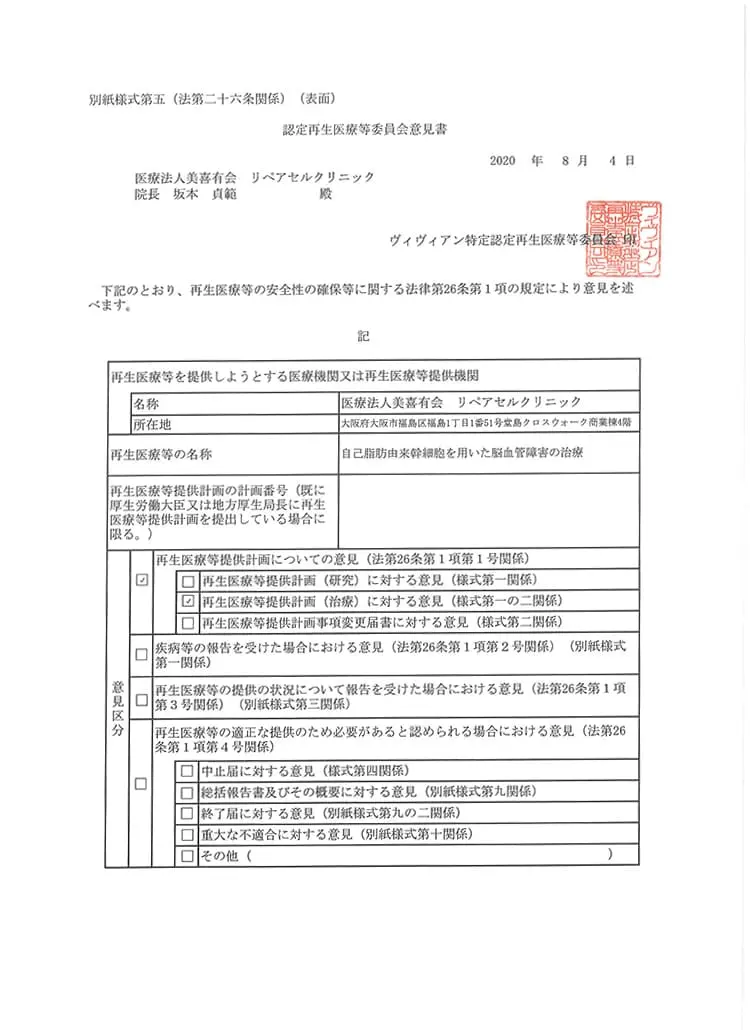

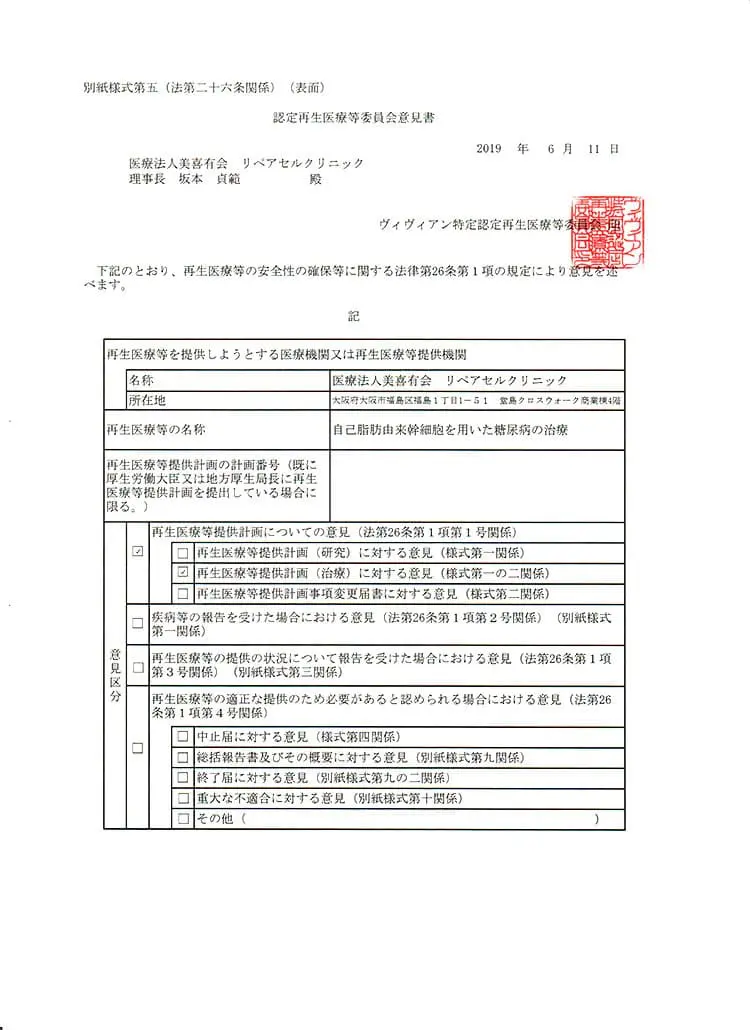

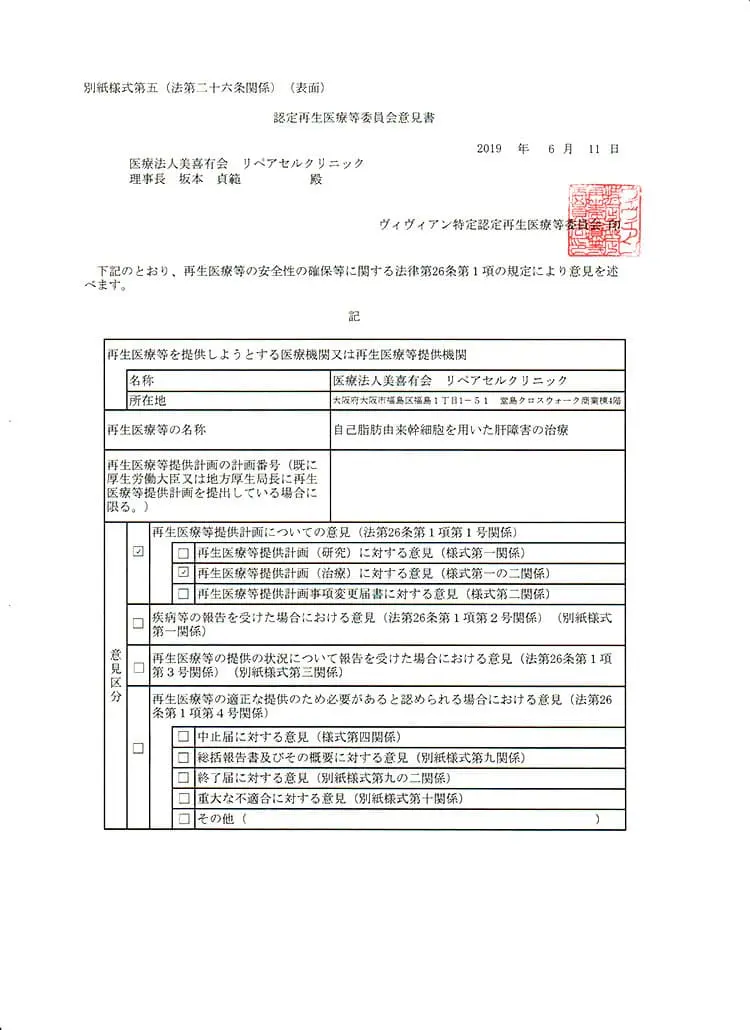

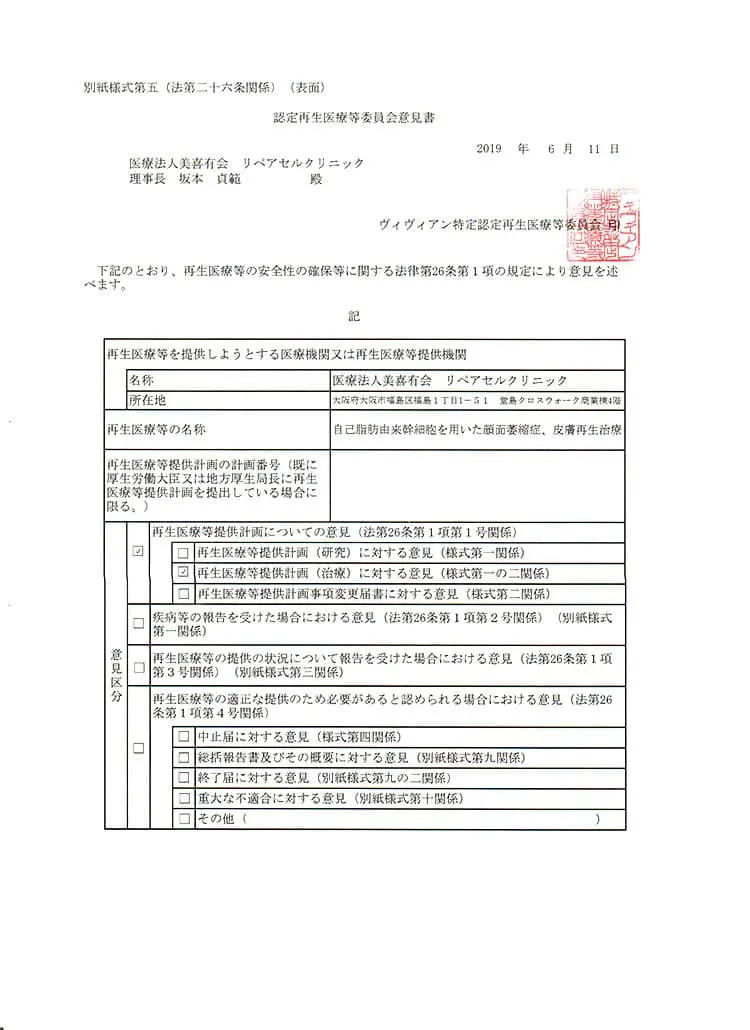

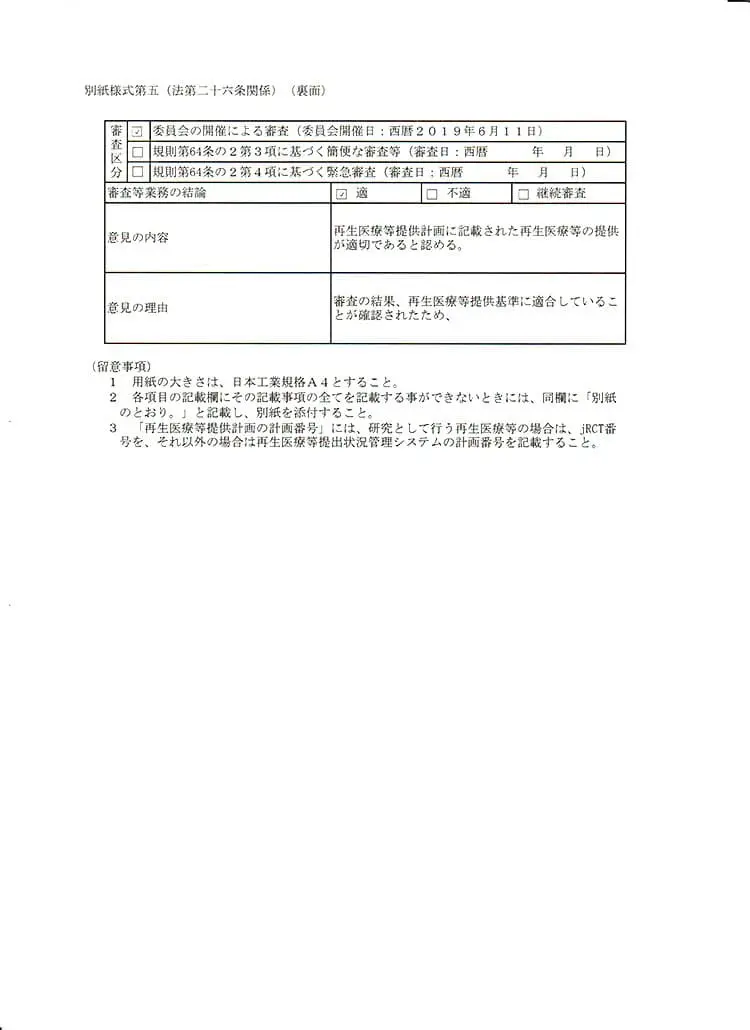

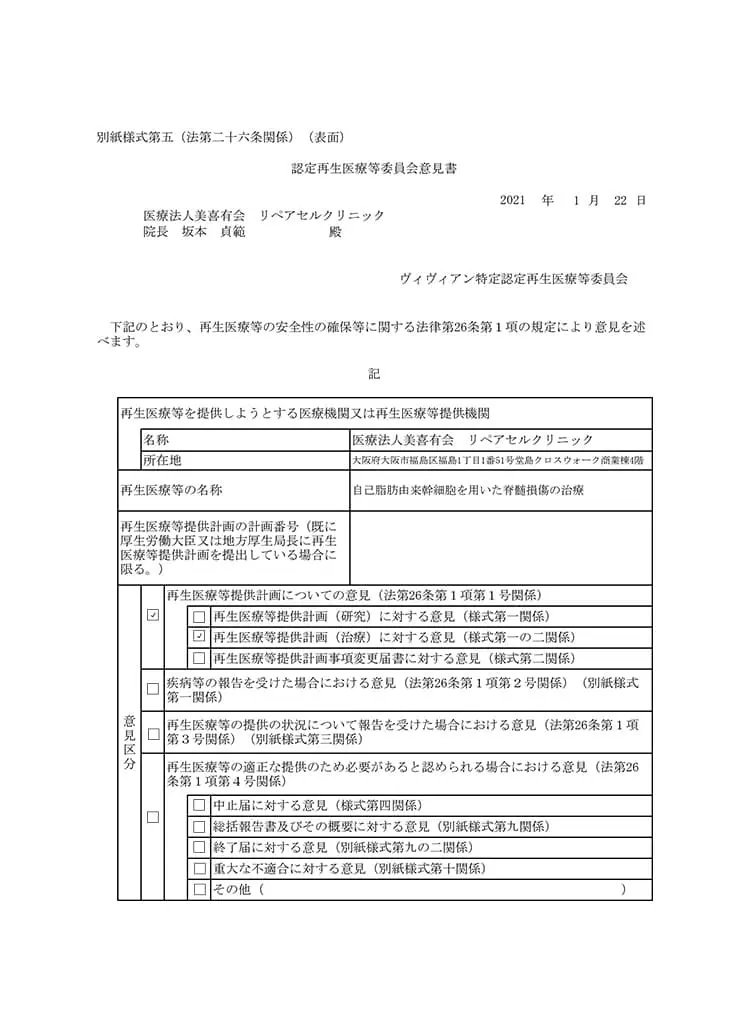

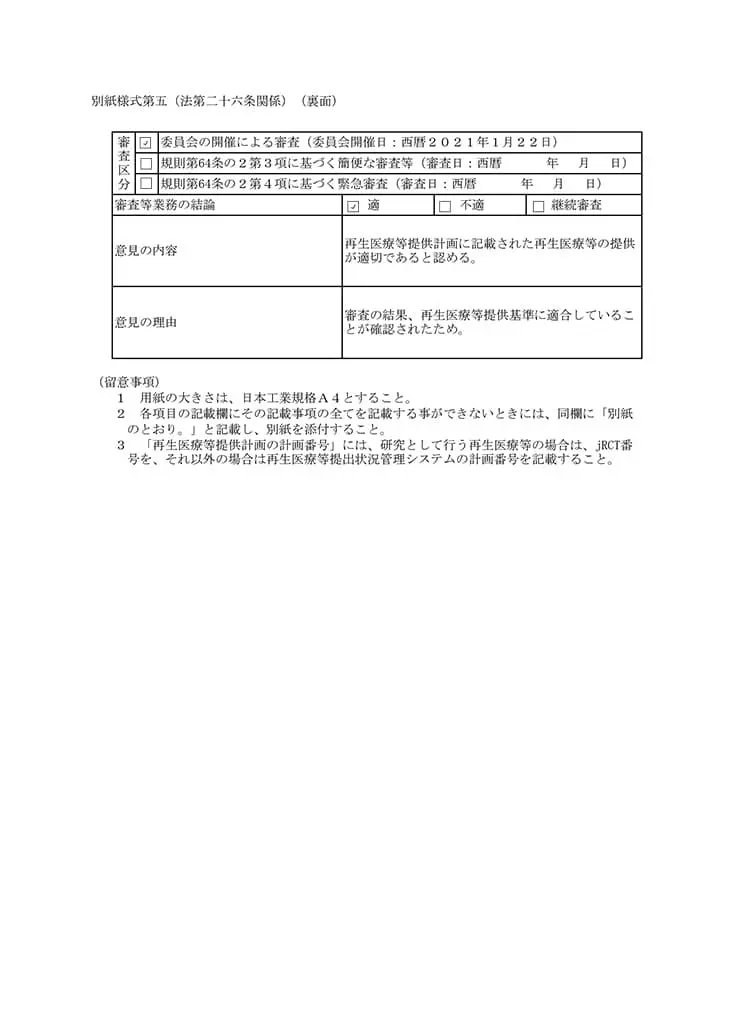

厚生労働省届出済医療機関

第二種・第三種再生医療等提供計画 届出済

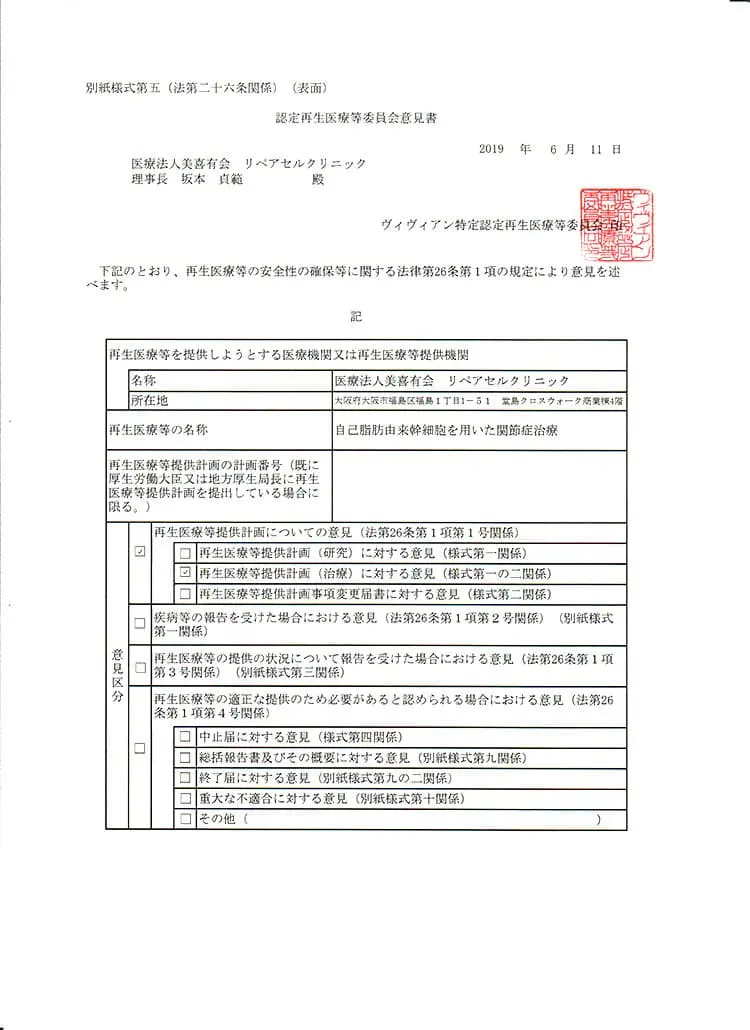

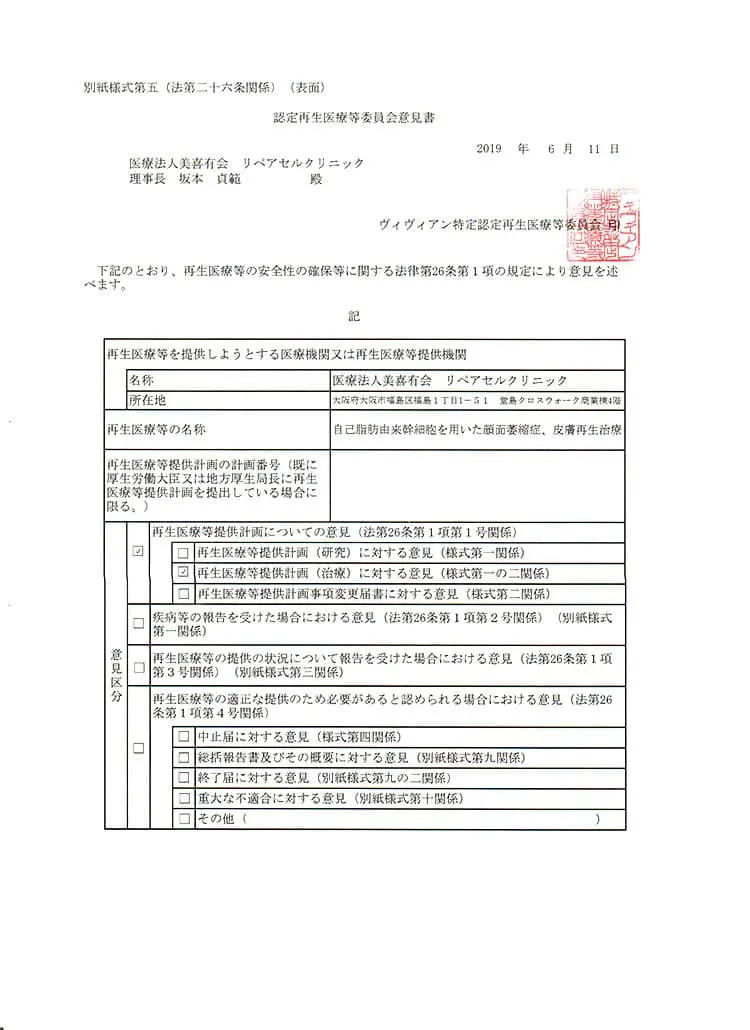

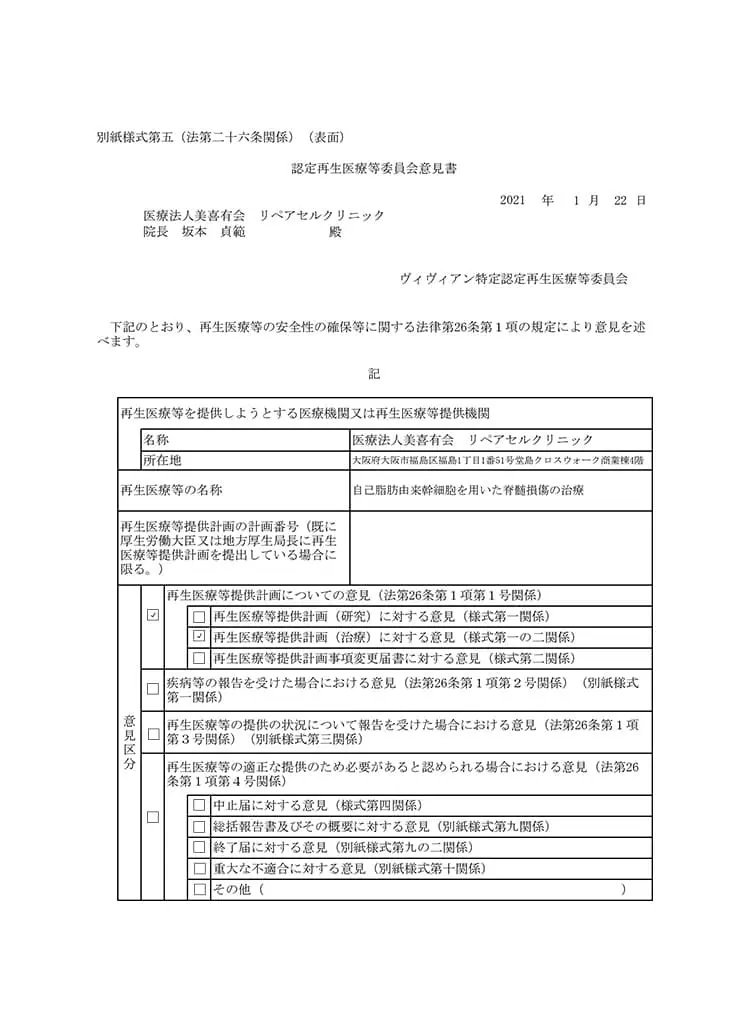

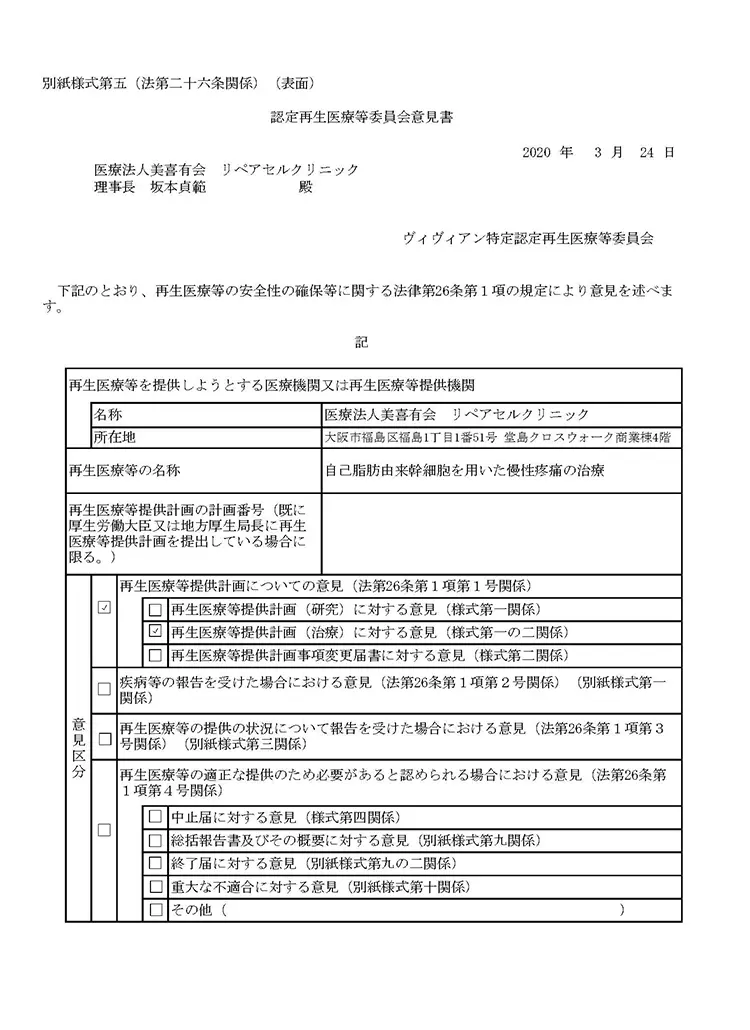

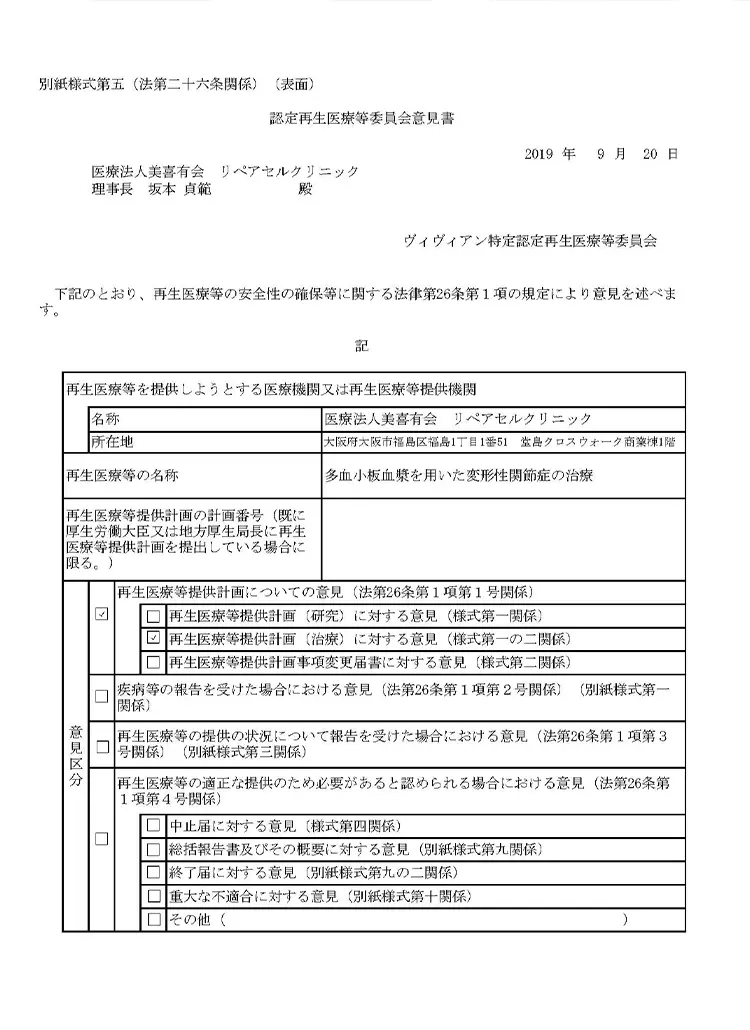

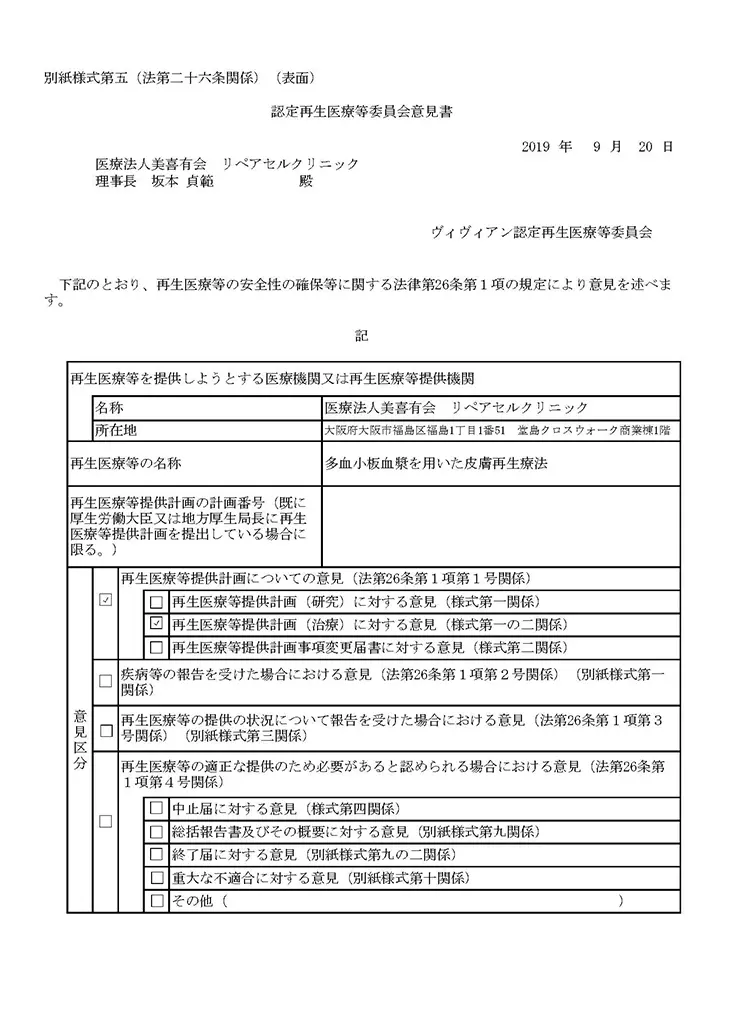

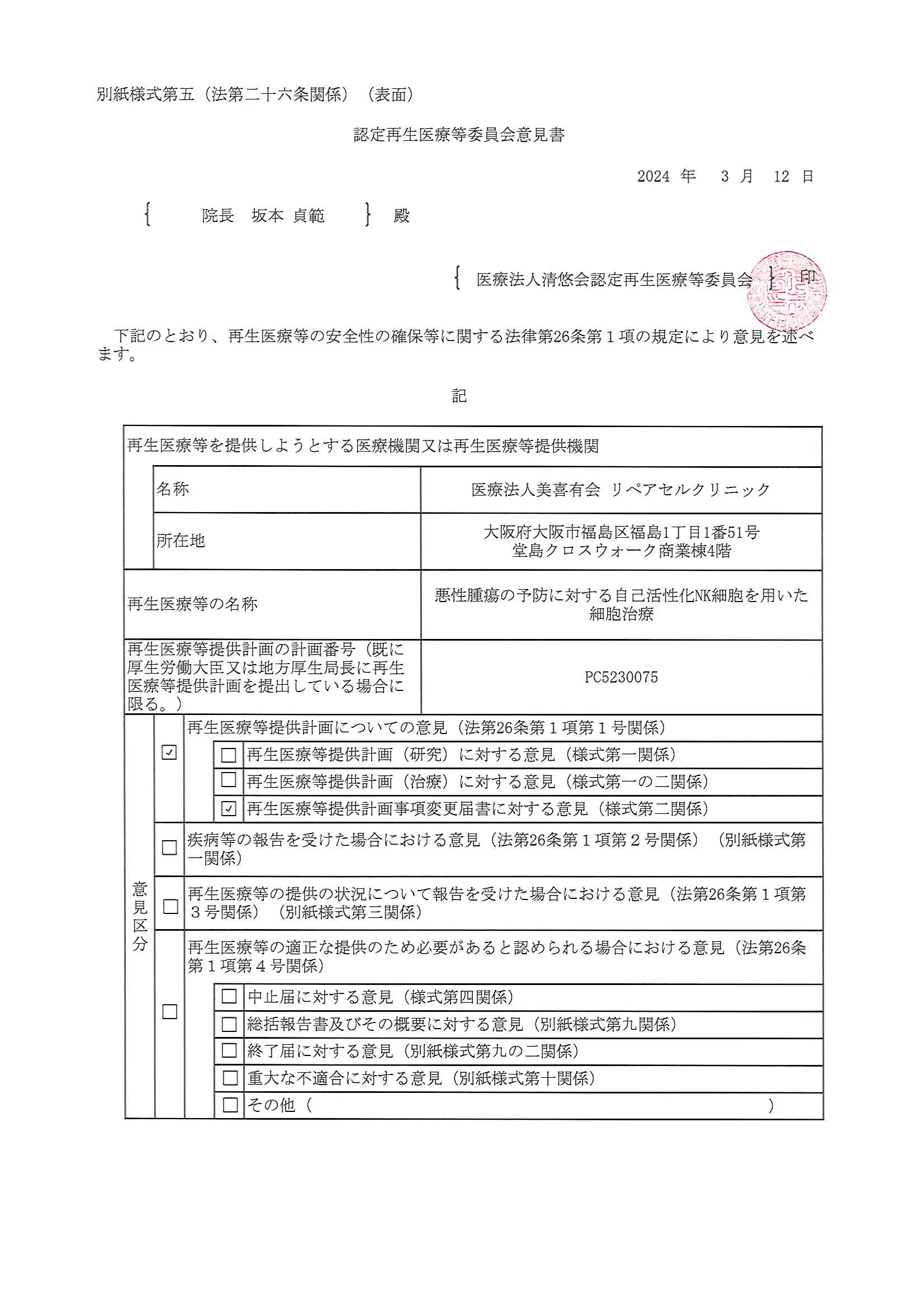

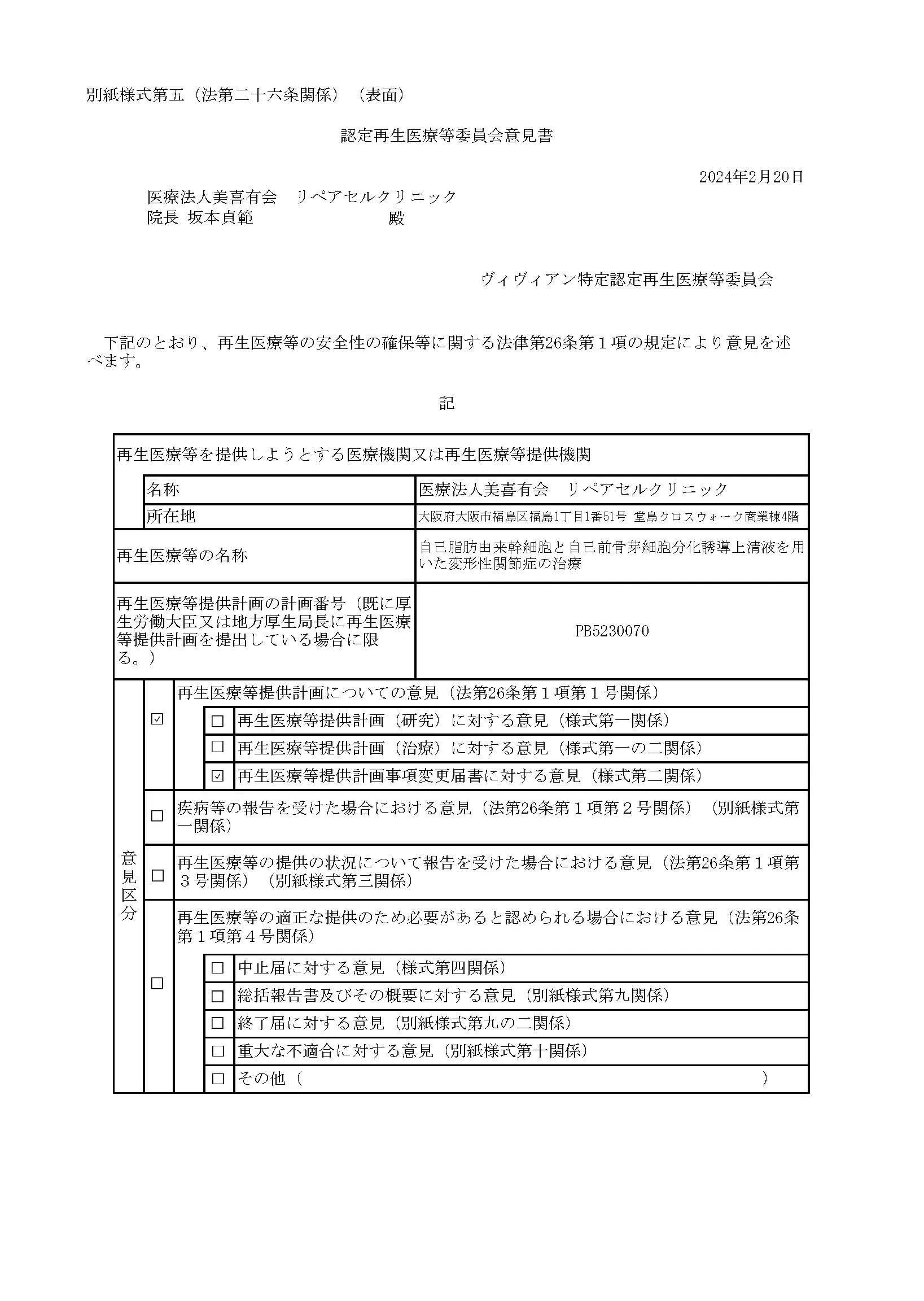

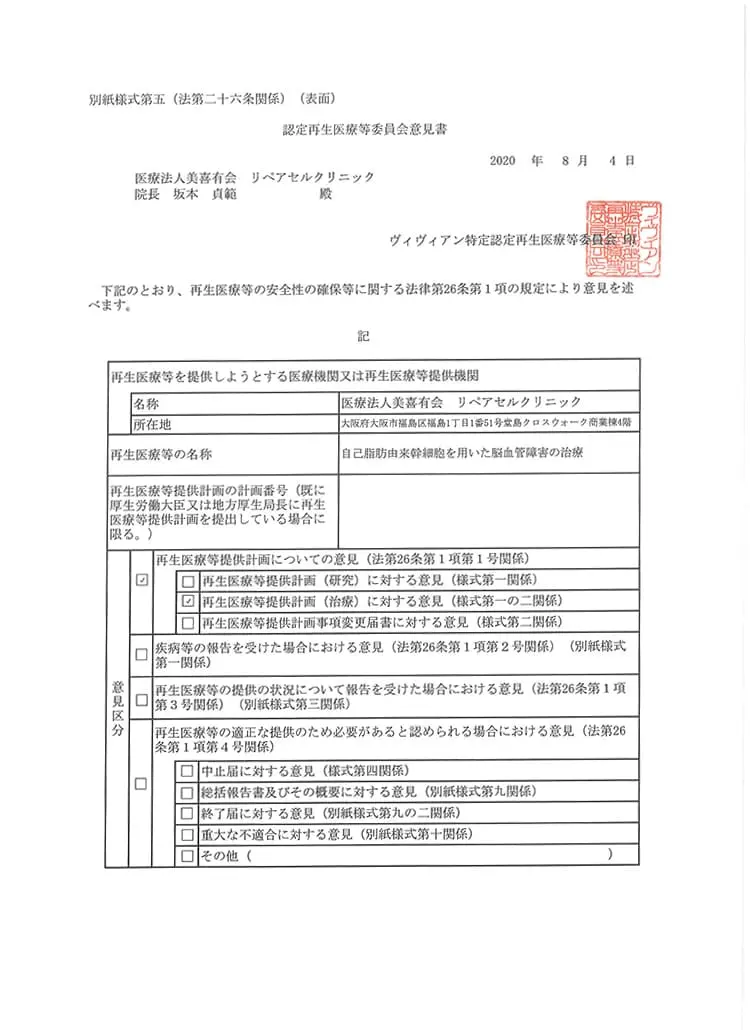

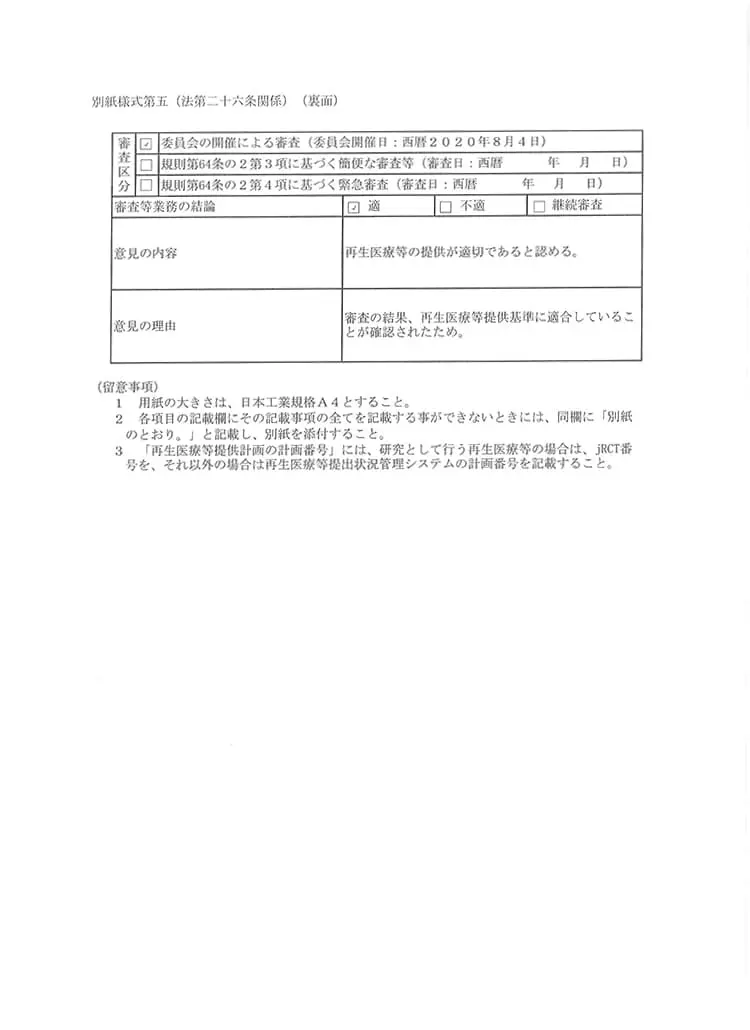

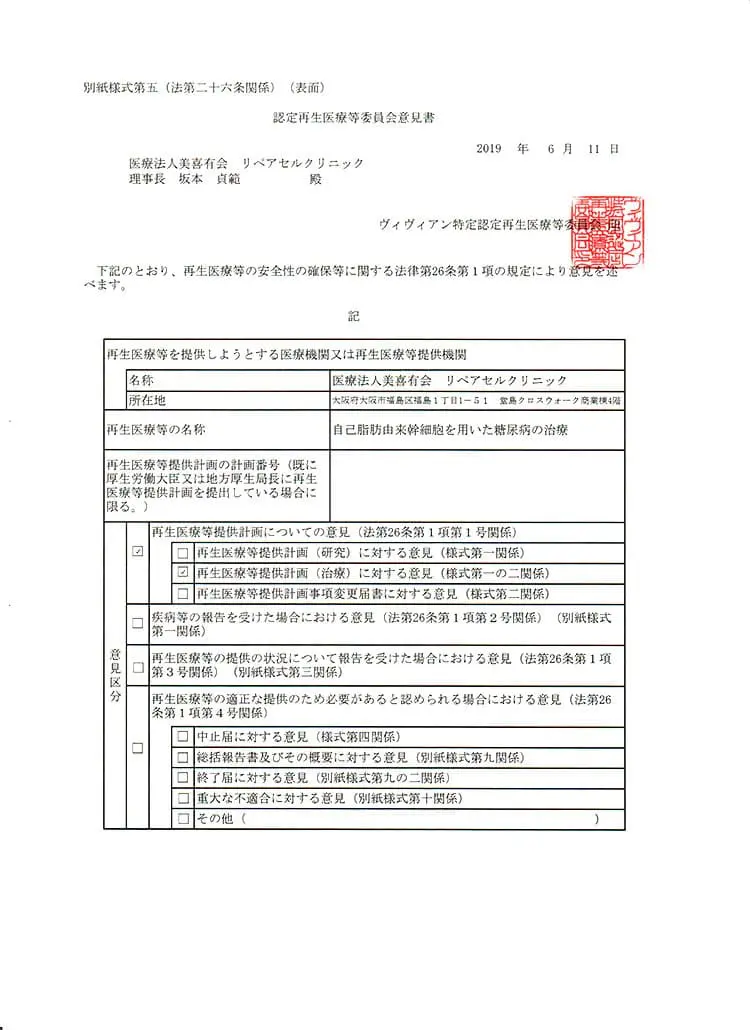

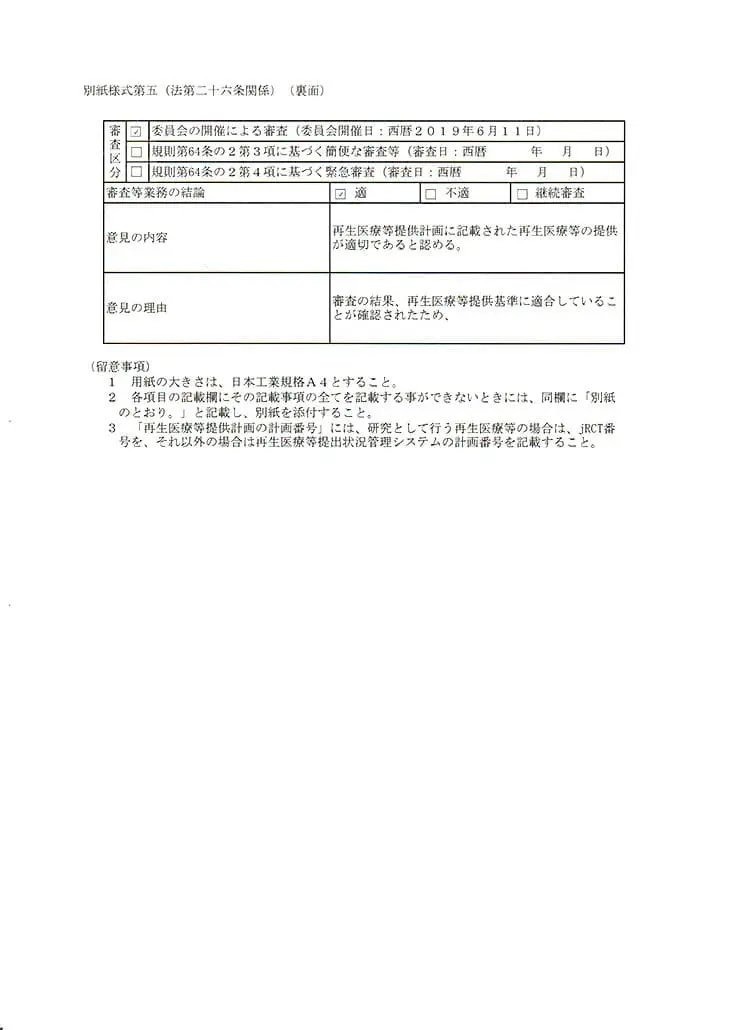

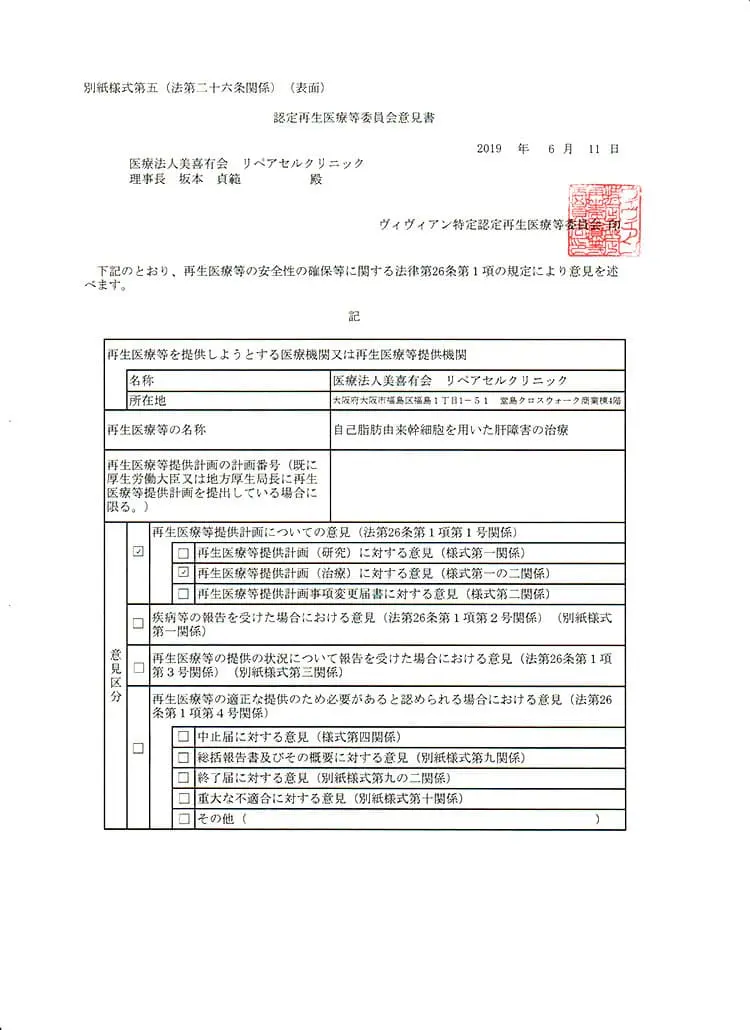

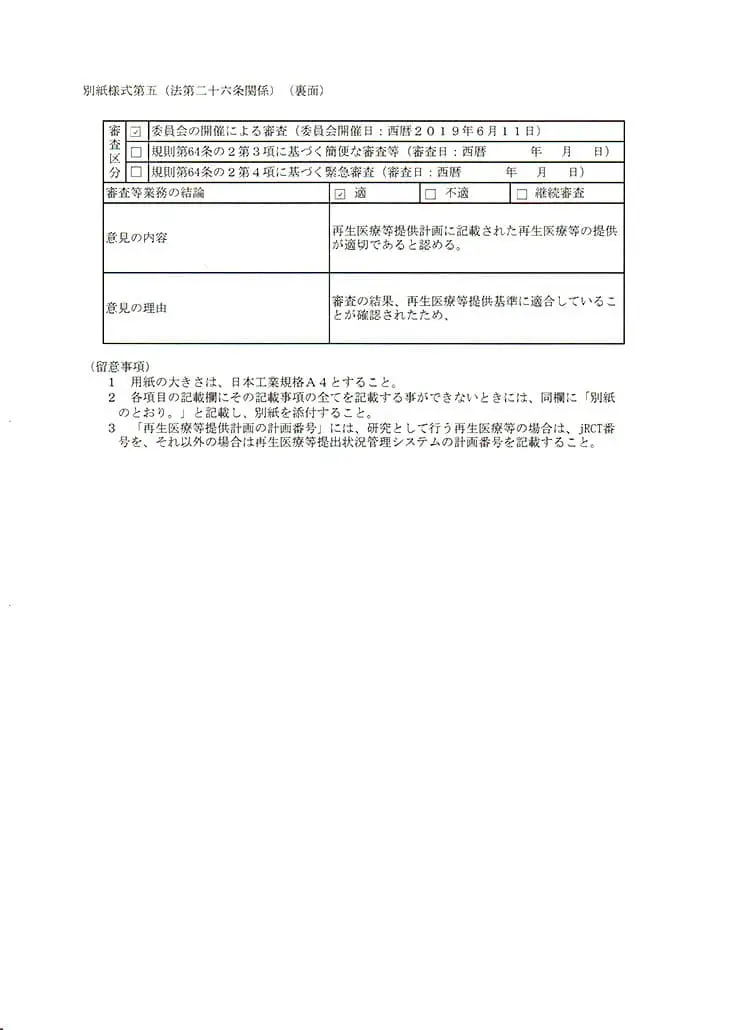

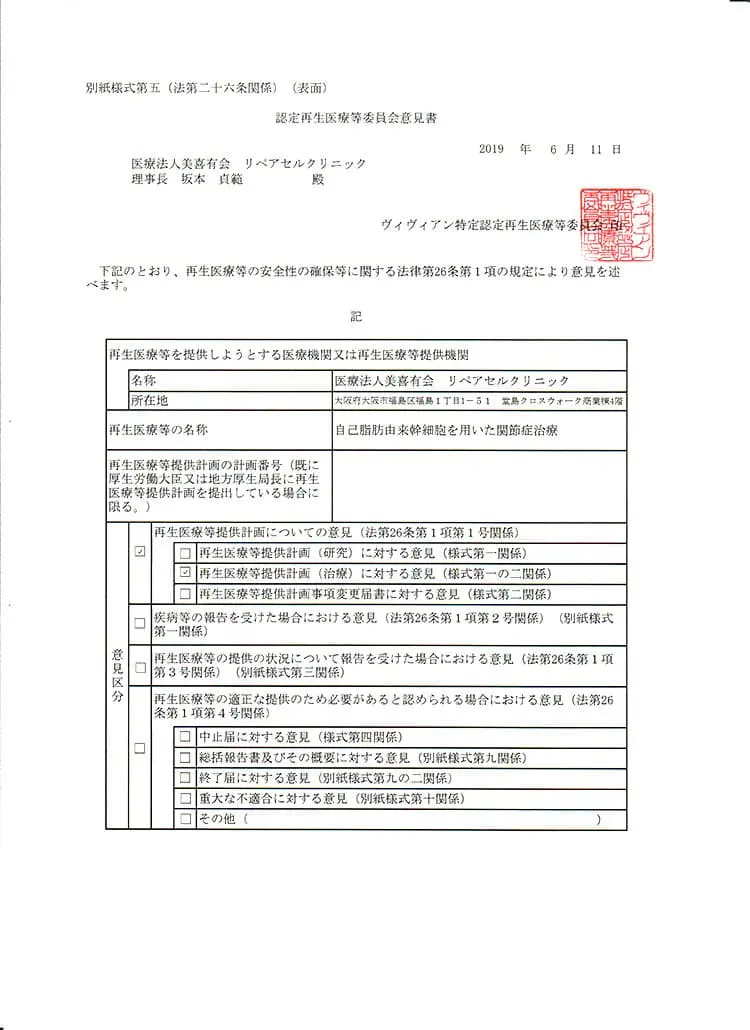

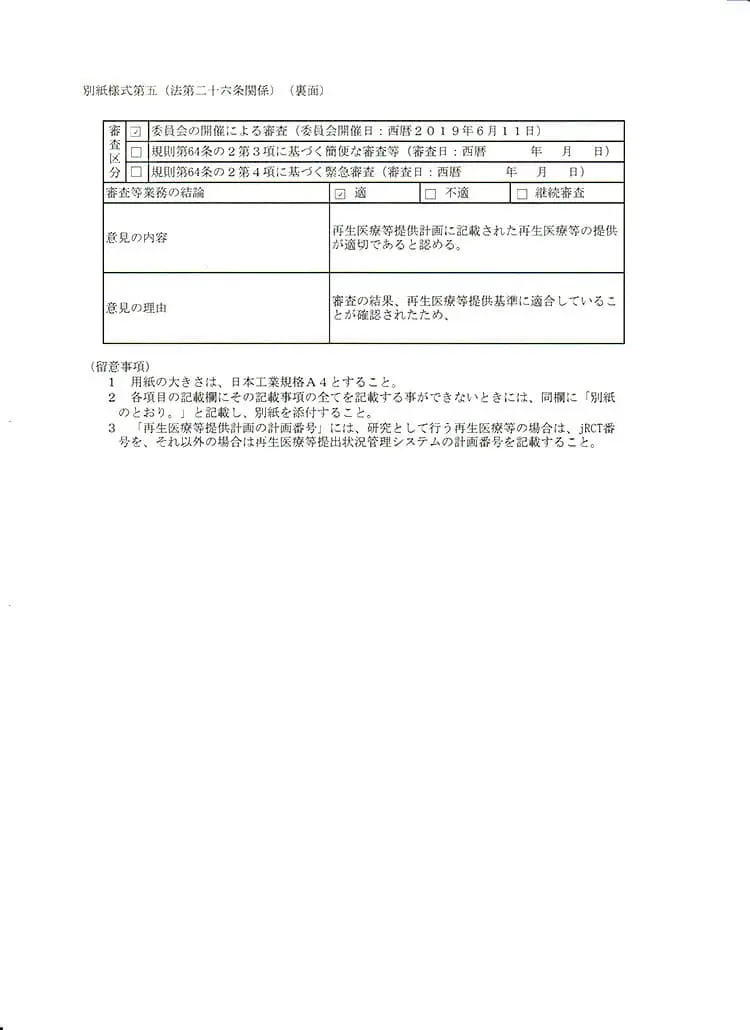

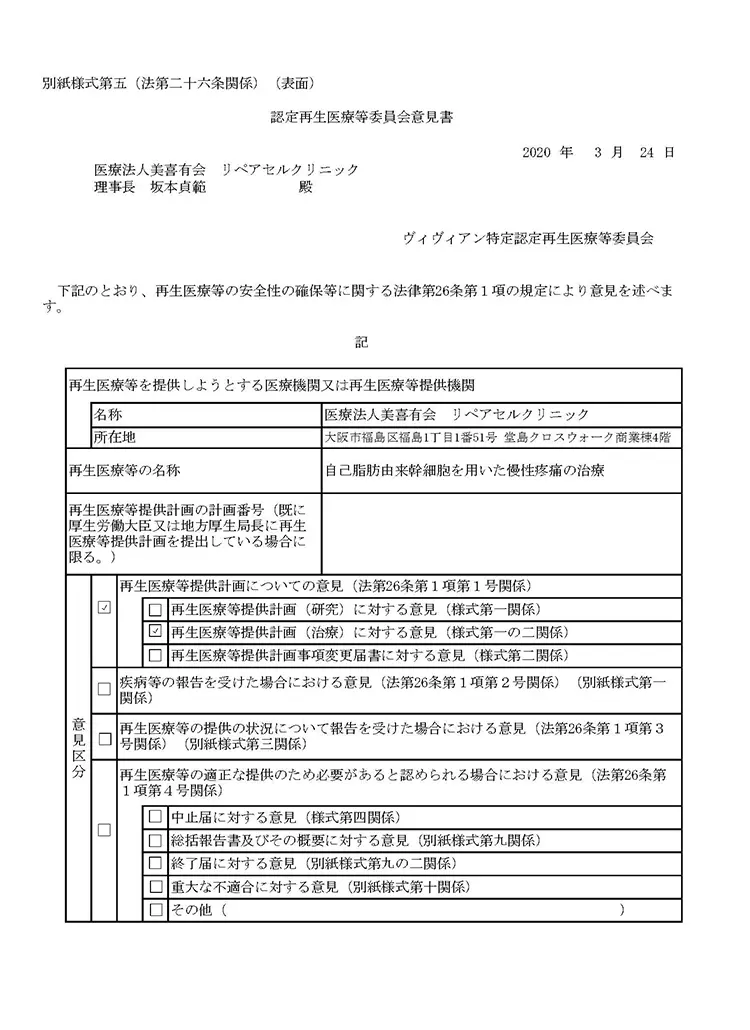

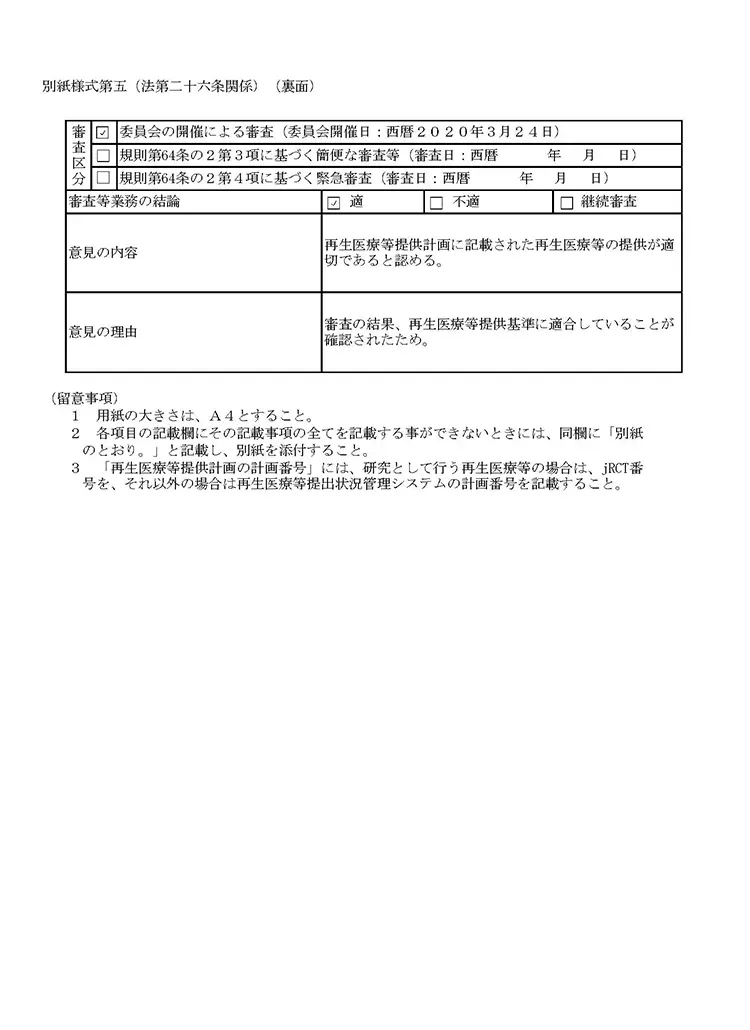

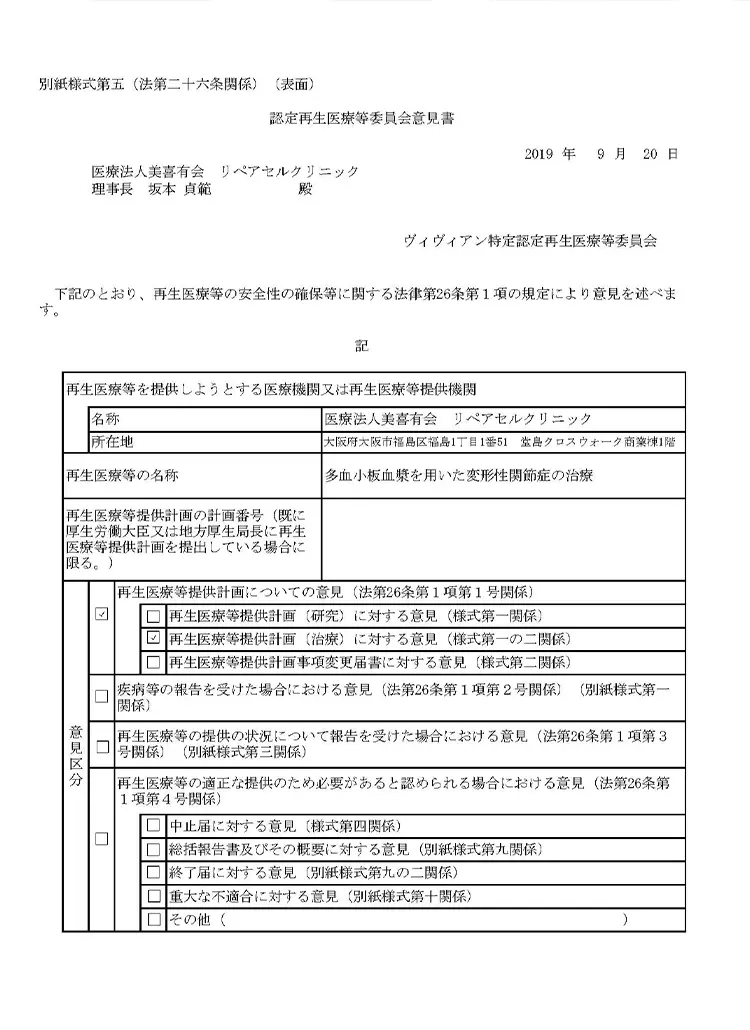

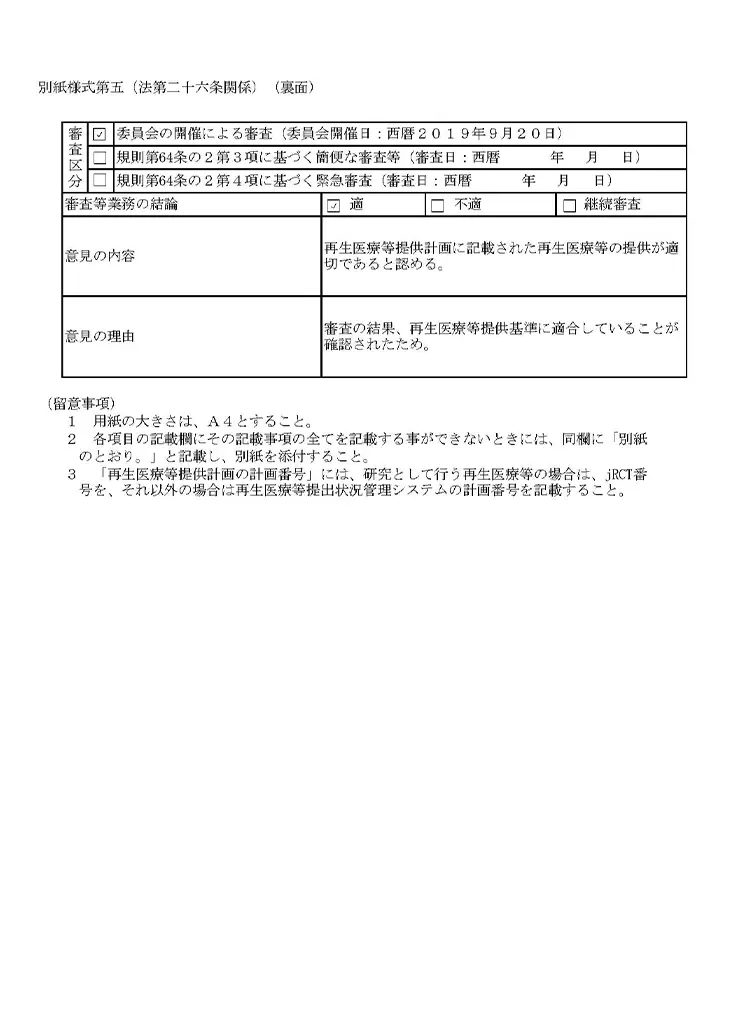

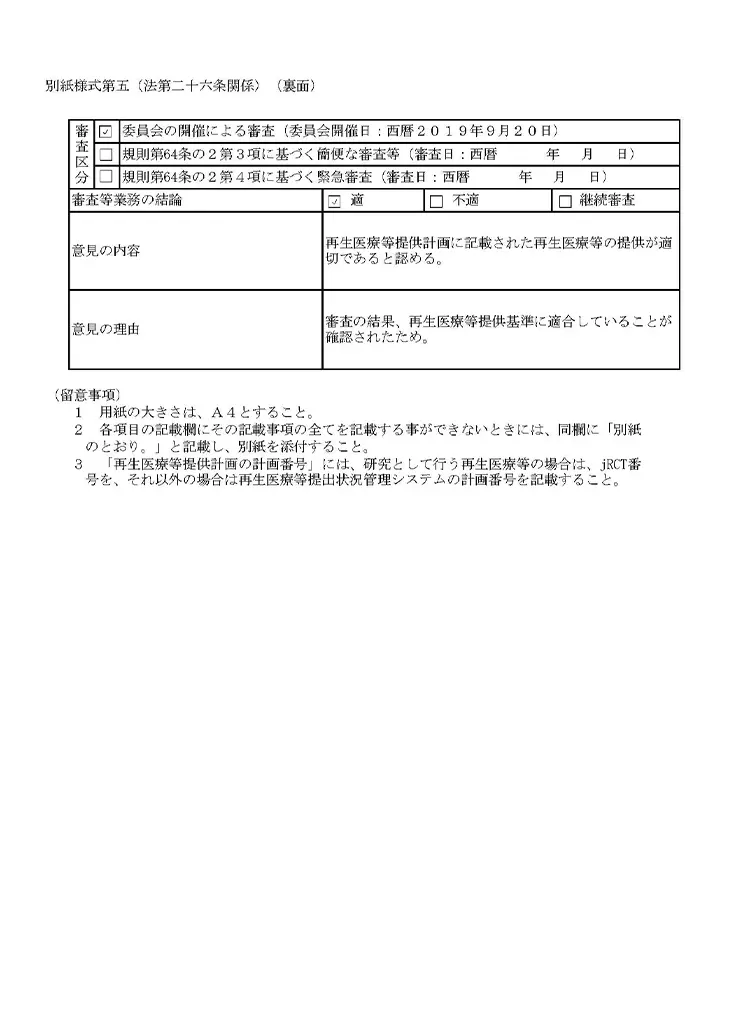

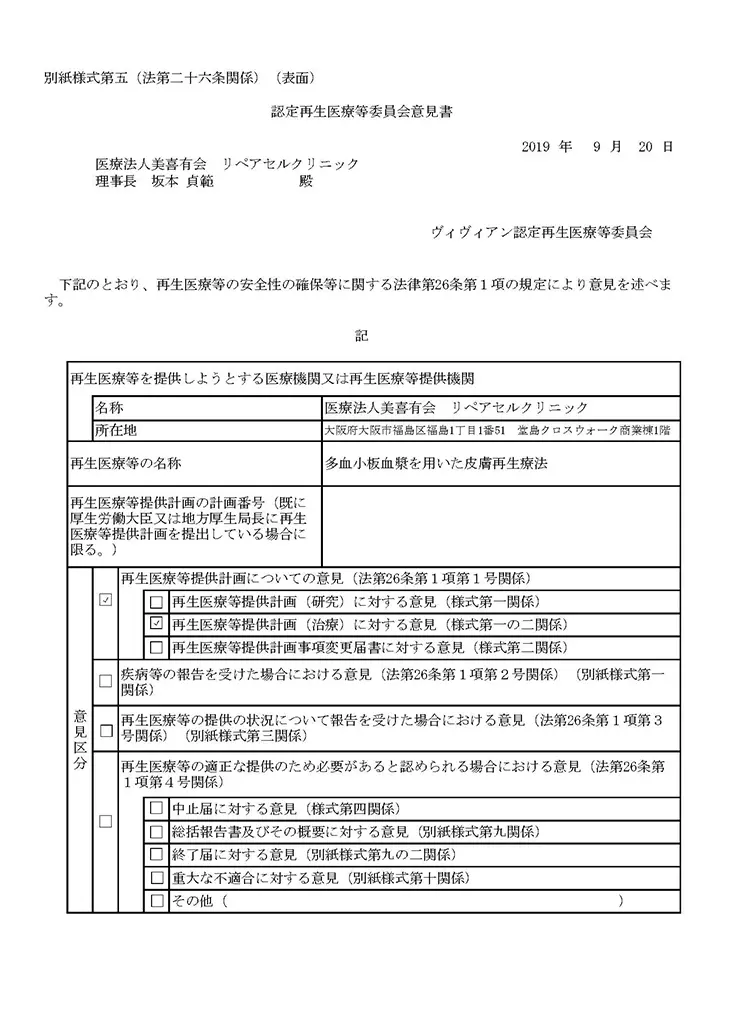

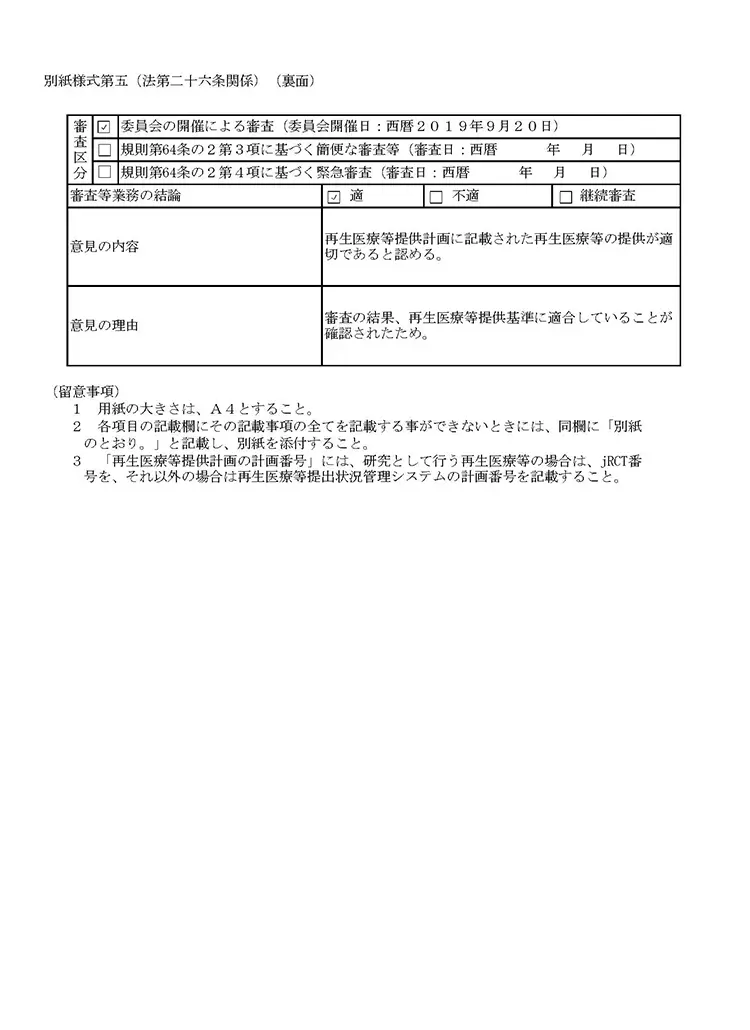

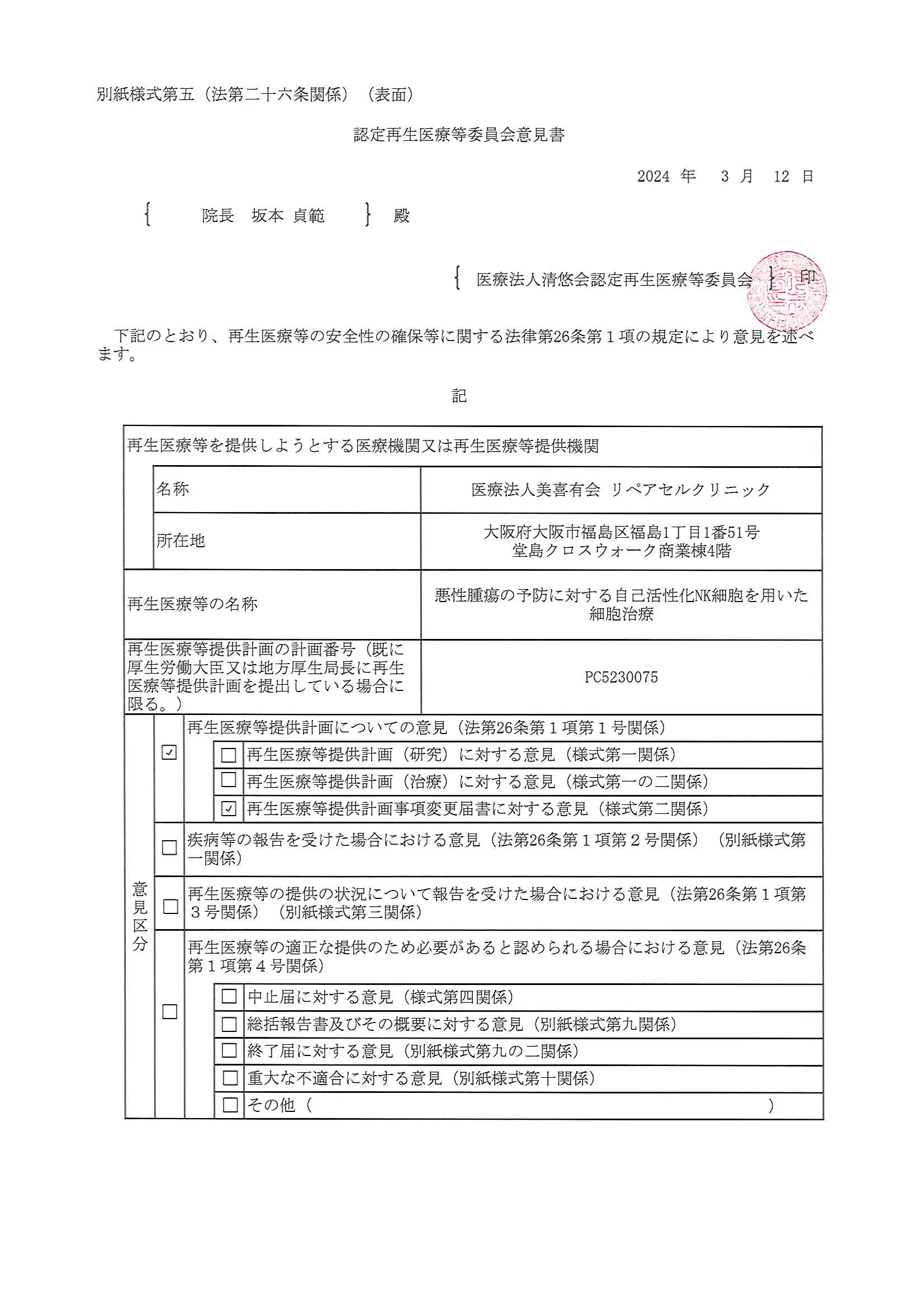

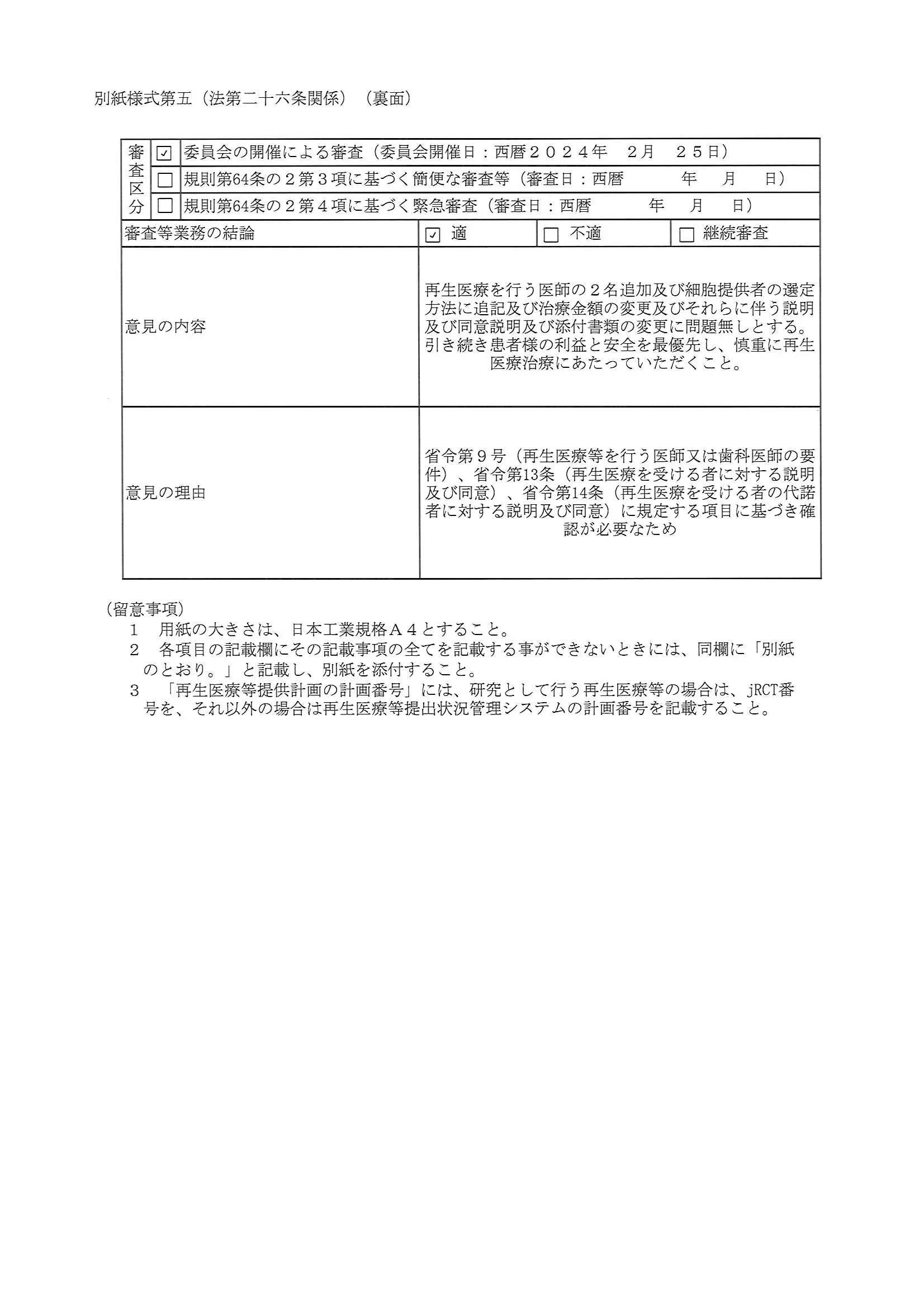

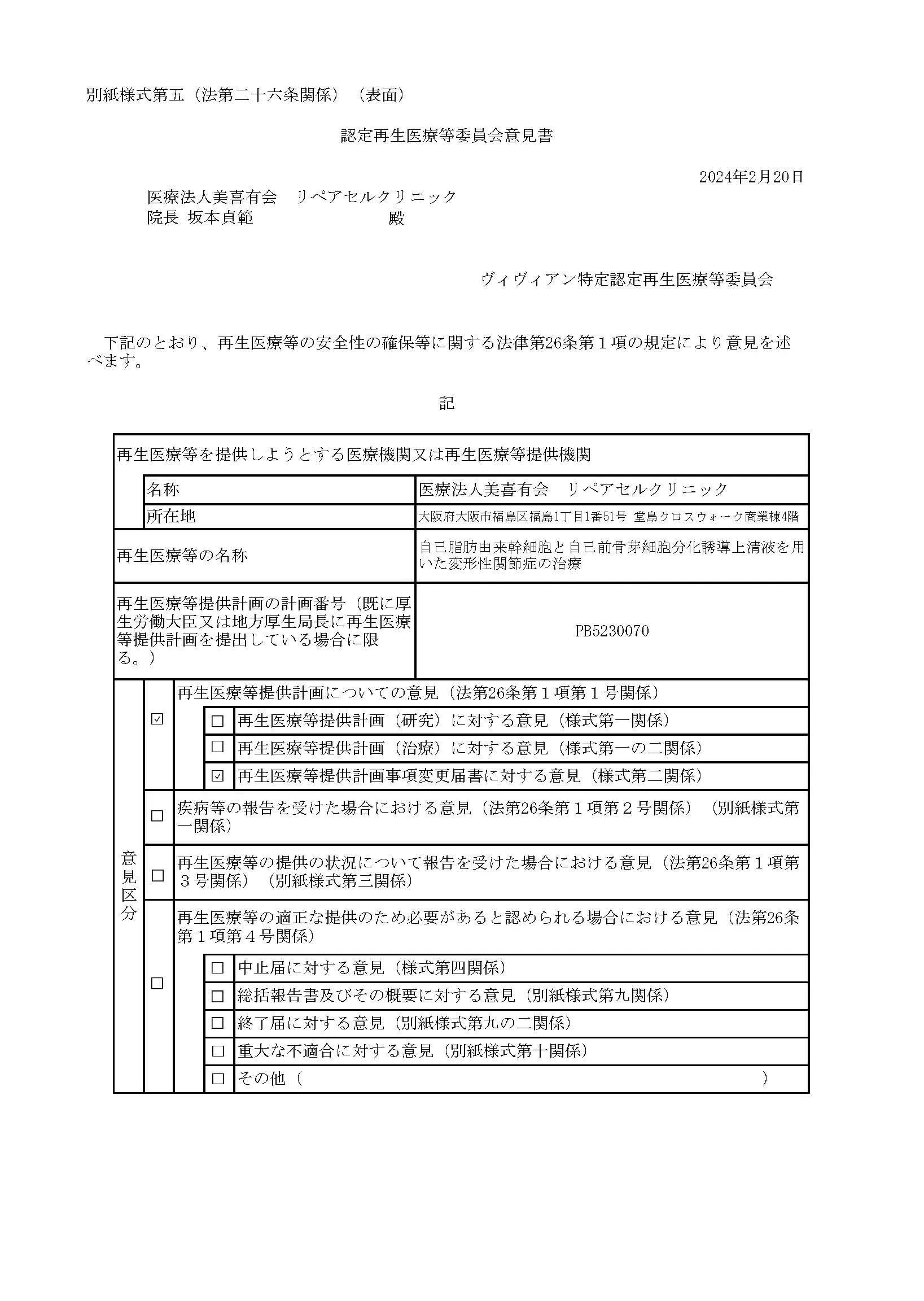

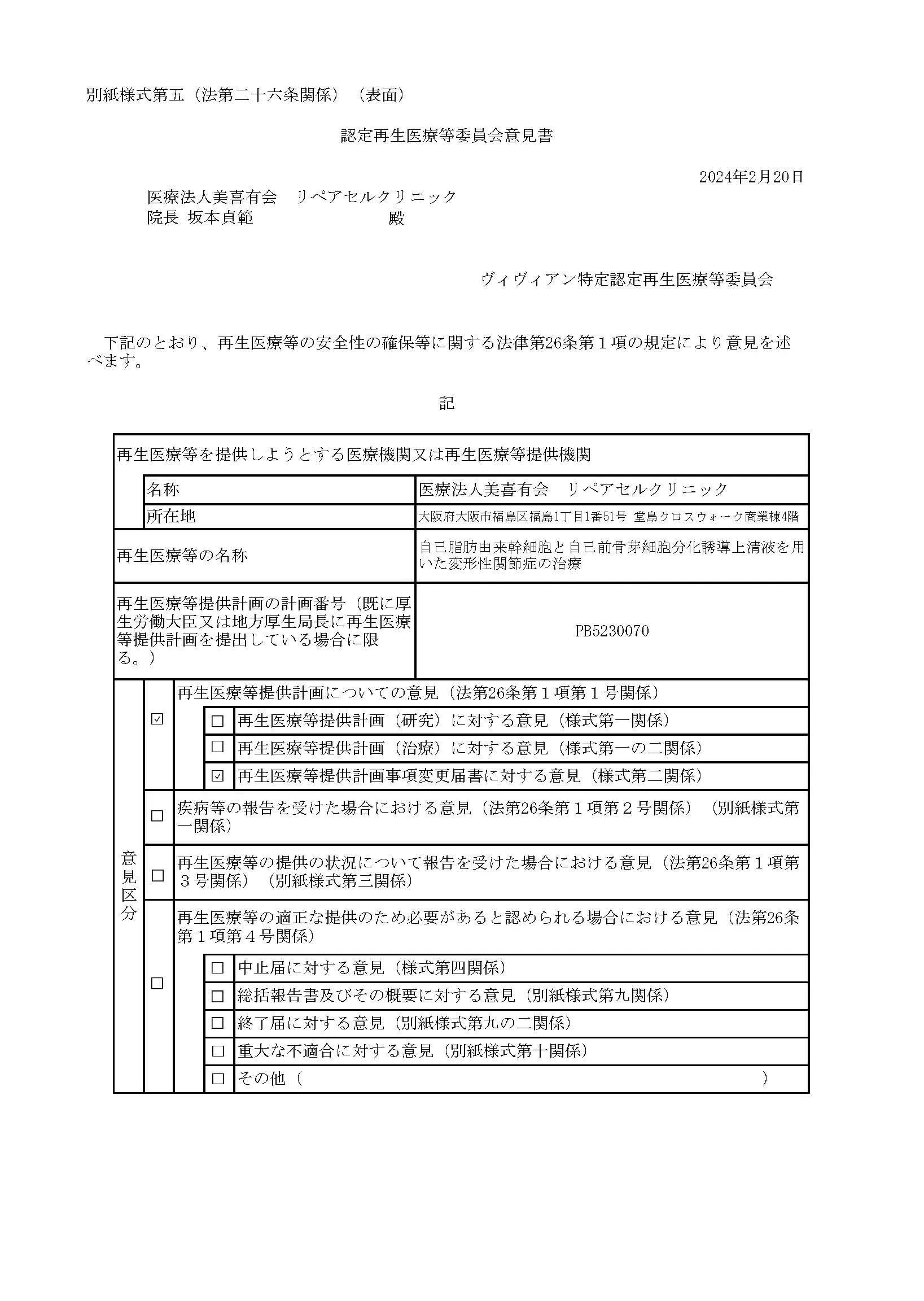

リペアセルクリニックは、第二種・第三種再生医療提供計画を厚生労働省に提出し受理されました。

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脳血管障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた糖尿病の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた肝障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた関節症治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた顔面萎縮症、皮膚再生治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脊髄損傷の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた慢性疼痛の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた変形性関節症の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた筋腱炎、靭帯炎の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた皮膚再生療法

-

悪性腫瘍の予防に対する活性化NK細胞を用いた細胞治療

-

自己脂肪由来幹細胞と自己前骨芽細胞分化誘導上清液を用いた変形性関節症の治療

これによりまだ国内では認可の少ない、自己の幹細胞を点滴で体内に巡らせ内臓などを再生させる治療、「変形性関節症」などの再生医療および、PRP(多血小板血漿)の関節内投与、さらにPRPや幹細胞を用いた肌の再生を、再生医療等安全確保法のもと、自由診療にて提供できるようになりました。自己の幹細胞を用いる再生医療は、厚生労働省が認めた特定認定再生医療等委員会において、治療の妥当性・安全性・医師体制・細胞加工管理体制など厳しく審査を行い、適切と認められる事ではじめて厚生労働省に治療計画を提出することができ、そこで受理され番号を付与されて、ようやく治療を行うことが可能となります。

坂本理事長のブログ

藤間医師のブログ

スタッフブログ

トピックス

-

- 内科

- 肝疾患

- 再生治療

- その他

健康診断や画像検査で「肝嚢胞があります」と言われたとき、多くの方が最初に気にするのが食事ではないでしょうか。 「何か食べてはいけないものがあるのか」「今までの食生活が原因なのか」と、不安になるのも自然な反応です。 結論から言えば、肝嚢胞があるからといって、厳密な食事制限が必要になるケースは多くありません。 ただし、肝臓に余計な負担をかけ続ける食生活を放置すると、別の問題を招く可能性があります。 そこで本記事では、肝嚢胞と食事の基本的な考え方を整理し、日常生活で意識したいポイントをわかりやすく解説します。 結論:肝嚢胞そのものに厳密な食事制限は不要だが、肝臓に負担をかけない食生活が重要 肝嚢胞と診断された場合、嚢胞そのものを小さくするための特別な食事療法は基本的にありません。 肝嚢胞の多くは良性で、経過観察となるケースが大半です。 そのため、「これを食べると嚢胞が悪化する」といった明確な食品が存在するわけではありません。 一方で、肝臓は代謝や解毒を担う重要な臓器であり、日々の食事内容の影響を受けやすいことも事実です。 嚢胞そのものよりも、「肝臓全体の状態を悪化させない」視点で食生活を整えることが現実的な対策といえます。 肝嚢胞とは?食事が気になる理由 肝嚢胞とは、肝臓の中に液体がたまった袋状の構造ができる状態を指します。 多くの場合は先天的な要因によるもので、年齢とともに偶然見つかるケースが少なくありません。 自覚症状がないまま経過することも多く、健康診断や腹部エコー、CT検査で初めて指摘されます。 それでも食事が気になる理由は、「肝臓」という臓器名から、生活習慣や食事との関係を連想しやすいためです。 実際、脂肪肝や肝機能異常と混同され、「食事を変えないといけないのでは」と不安を感じる方も多いでしょう。 肝嚢胞と食事の基本的な関係 肝嚢胞と食事の関係を考える際に重要なのは、嚢胞自体と肝臓の機能は必ずしもイコールではないという点です。 肝嚢胞があっても、肝機能検査(AST・ALT・γ-GTPなど)が正常であれば、肝臓としての働きは保たれています。 この場合、日常生活や食事を大きく制限する必要はありません。 ただし、肝嚢胞と同時に脂肪肝や肝機能異常を指摘されることもあり、その場合は話が変わってきます。 つまり、食事を考えるうえでは「肝嚢胞があるかどうか」だけでなく、「肝臓全体の状態」を一緒に確認する視点が欠かせません。 肝嚢胞がある人が意識したい食事のポイント 肝嚢胞があるからといって特別な治療食を用意する必要はありませんが、肝臓をいたわる食事の考え方を知っておくことは無駄になりません。 ここでは、日常生活に取り入れやすい基本的なポイントを整理します。 極端な高脂肪・高カロリー食を続けない アルコール量を把握し、飲み過ぎを避ける たんぱく質やビタミンを不足させない 食事の時間が不規則になりすぎない これらは肝嚢胞に限らず、肝臓全体の健康を保つうえで基本となる考え方です。 次の見出しでは、それぞれのポイントについてもう少し具体的に掘り下げていきます。 肝臓の負担を減らす食事内容 肝臓は栄養の代謝や解毒を一手に引き受ける臓器であるため、日々の食事内容が負担の大小を左右します。 特定の食品を避けるというより、「偏りすぎないこと」が最も重要なポイントです。 揚げ物や加工食品が続くと、肝臓での脂質処理が増え、脂肪肝を招きやすくなります。 一方、野菜や主食を極端に減らす食事も、エネルギー不足による代謝低下を引き起こす可能性があります。 肝臓に優しい食事とは、制限よりもバランスを重視した内容だと理解しておくとよいでしょう。 脂質・アルコールとの付き合い方 肝嚢胞がある場合、特に意識したいのが脂質とアルコールによる肝臓への負担です。 脂質は体に必要な栄養素ですが、摂り過ぎると肝臓での処理量が増え、脂肪肝の原因になりやすくなります。 揚げ物や脂身の多い肉類、スナック菓子が日常的に続いている場合は、頻度や量を見直す余地があります。 「完全に避ける」よりも、「続けて摂らない」意識を持つことが現実的な対応といえるでしょう。 アルコールについても同様で、肝嚢胞自体を直接悪化させるわけではありませんが、肝機能低下のリスクを高める要因になります。 飲酒習慣がある方は、休肝日を設ける、量を把握するなどの工夫が重要です。 たんぱく質・ビタミンを意識した食事 肝臓を守る食事というと制限ばかりに目が向きがちですが、不足させない栄養を意識することも同じくらい重要です。 特にたんぱく質は、肝細胞の修復や代謝を支える材料になるため、極端に減らすべきではありません。 肉・魚・卵・大豆製品などをバランスよく取り入れることで、肝臓の働きを支えやすくなります。 また、ビタミンB群や抗酸化作用のあるビタミン類は、肝臓の代謝を助ける役割も。 偏った食事で野菜や果物が不足している場合、結果的に肝臓の負担が増えることも考えられます。 「減らす」より「整える」視点で栄養を考えることが、長期的には安定につながります。 控えたほうがよい食習慣・注意点 肝嚢胞がある方が特に注意したいのは、食事内容そのものよりも食習慣の乱れです。 短期間の偏りより、慢性的な習慣が肝臓に影響を与えやすい傾向があります。 夜遅い時間の食事が習慣化している 間食や甘い飲み物が多い 外食や加工食品に偏りがち 食事量にムラがあり、欠食が多い これらの習慣は、肝嚢胞そのものよりも脂肪肝や肝機能異常のリスクを高めやすくなります。 肝嚢胞が「きっかけ」となって生活を見直すことは、結果的に肝臓全体の健康維持につながります。 完璧を目指す必要はなく、「気づいたところから整える」姿勢が続けやすいでしょう。 肝嚢胞と一緒に指摘されやすい数値(肝機能・脂肪肝)との関係 肝嚢胞が見つかった際に、同時に肝機能数値や脂肪肝を指摘されるケースは少なくありません。 これは肝嚢胞が原因というより、画像検査を行った結果、別の所見が見つかるためです。 AST・ALT・γ-GTPなどの数値が高い場合、食事や生活習慣の影響が関与している可能性があります。 脂肪肝があると、肝臓の代謝負担が増え、長期的には肝機能低下につながることもあります。 そのため、肝嚢胞単独では問題がなくても、周辺の数値を含めて全体像を把握することが大切です。 食事以外で見直したい生活習慣 肝臓の状態は、食事だけでなく生活習慣全体の影響を受けます。 特に運動不足や睡眠不足は、肝臓の代謝機能を低下させやすい要因です。 激しい運動は必要ありませんが、日常的に体を動かす習慣は脂肪肝予防に役立ちます。 また、慢性的な睡眠不足はホルモンバランスを乱し、肝臓の回復力を下げる可能性があります。 食事と合わせて、活動量や睡眠の質にも目を向けることが、肝臓を守る近道になります。 症状がある場合・不安が強い場合の受診目安 肝嚢胞は無症状で経過することが多いものの、違和感や不安がある場合は早めに医療機関へ相談することが安心につながります。 具体的には、右上腹部の圧迫感や痛み、急な腹部膨満感が出た場合は注意が必要です。 また、嚢胞が大きいと指摘された場合や、短期間でサイズ変化があった場合も受診の目安になります。 食事を極端に制限する前に、医師に現在の肝臓の状態を確認してもらう方が安全です。 自己判断で不安を抱え続けるより、情報を整理することで安心感が得られるケースも多くあります。 まとめ:肝嚢胞は「食事で治す」より「肝臓を守る」意識が大切 肝嚢胞があるからといって、特別な食事療法を行う必要は基本的にありません。 重要なのは、嚢胞そのものにとらわれすぎず、肝臓全体の健康を意識した生活を送ることです。 食事のバランス、アルコール量、生活習慣を見直すことで、肝機能低下のリスクを抑えやすくなります。 肝嚢胞は多くの場合、経過観察で問題ない病変ですが、不安が強い場合は医師に相談することが安心につながります。 「治す」より「守る」視点で向き合うことが、長く安定した生活を続けるポイントといえるでしょう。

2026.01.30 -

- 再生治療

- その他

健康診断で「尿酸値が高め」と指摘され、「痛風は男性の病気では?」と戸惑う女性は少なくありません。 しかし実際には、女性でも尿酸値が高くなるケースは珍しくありません。 特に40代以降は、ホルモンバランスや生活環境の変化が重なり、数値が上昇しやすい時期に入ります。 本記事では、女性に特有の尿酸値上昇の原因と、日常で見直したいポイントを整理して解説します。 結論|女性の尿酸値上昇は「ホルモン変化」と「生活習慣」が重なりやすい 女性の尿酸値が高くなる背景には、女性ホルモンの低下と生活習慣の変化が同時に起こりやすいという特徴があります。 尿酸は体内で常に産生・排泄されており、このバランスが崩れることで数値が上昇します。 若い年代ではホルモンの作用により尿酸が排泄されやすい一方、年齢とともにその仕組みが弱まります。 そこに体重増加や運動量低下、食生活の変化が加わることで、数値が上がりやすくなるのです。 尿酸値とは? 尿酸値とは、血液中に含まれる尿酸の濃度を示す数値です。 尿酸は、体内で細胞が新陳代謝する際や、食事に含まれるプリン体が分解される過程で生成されます。 通常は腎臓から尿として排泄されますが、産生量が多すぎる、または排泄が追いつかないと血中に蓄積します。 この状態が続くと高尿酸血症と呼ばれ、痛風や腎障害のリスクが高まります。 女性でも尿酸値が高くなるのは珍しくない 「尿酸値=男性」というイメージは根強いものの、近年は女性の高尿酸血症も増加傾向にあります。 背景には、食生活の欧米化や運動不足、デスクワーク中心の生活など、男女差が小さくなっている点が挙げられます。 さらに女性は、年齢による体の変化が急激に起こる時期があり、その影響を受けやすい特徴があります。 「女性だから大丈夫」と考えず、数値として把握する姿勢が重要です。 女性に多い尿酸値が高くなる原因 女性の尿酸値上昇には、いくつかの典型的な要因があります。 ここでは代表的な原因を整理し、それぞれの特徴を確認していきます。 更年期による女性ホルモン低下の影響 体重増加・筋肉量低下による代謝変化 食事内容(甘い飲料・アルコール・偏り) 運動不足・急な運動習慣の変化 腎機能の低下や体質的要因 複数の要因が重なることで、尿酸の産生と排泄のバランスが崩れやすくなります。 一つひとつを分けて理解することが、対策の第一歩になります。 更年期による女性ホルモン低下の影響 女性ホルモン(エストロゲン)には、尿酸の排泄を促す働きがあります。 更年期に入るとこのホルモンが急激に減少し、腎臓からの尿酸排泄が低下しやすくなります。 その結果、食事量や生活が大きく変わっていなくても、尿酸値が上昇するケースが見られます。 特に閉経前後で数値が変化した場合、ホルモンの影響を疑う視点が必要です。 体重増加・筋肉量低下による代謝変化 加齢とともに筋肉量が減少し、基礎代謝が落ちることも、尿酸値上昇の間接的要因になります。 筋肉が減るとエネルギー消費が下がり、体重増加につながりやすくなります。 脂肪組織が増えるとインスリン抵抗性が高まり、尿酸の排泄が妨げられることが知られています。 体重変化が緩やかでも、体組成の変化には注意が必要です。 食事内容(甘い飲料・アルコール・偏り) 女性の尿酸値上昇で見逃されやすいのが、食事内容の影響です。 プリン体だけが注目されがちですが、実際には糖質やアルコールの摂取も尿酸値に深く関与します。 特に甘い清涼飲料水や果糖を多く含む飲み物は、体内で尿酸の産生を促進しやすいとされています。 「食事量は多くないのに数値が高い」という場合、飲み物や間食の内容を振り返ることが必要です。 また、女性は外食や簡便食が続くことで、栄養バランスが偏りやすくなります。 たんぱく質不足やミネラル不足が続くと、代謝全体が落ち、結果として尿酸排泄も滞りがちになります。 量だけでなく「何を選んでいるか」という視点が重要です。 運動不足・急な運動習慣の変化 運動習慣も、女性の尿酸値変動に影響しやすい要素です。 長期間運動不足が続くと、筋肉量が減少し、尿酸を処理する代謝能力も低下します。 一方で、「健康のため」と急に激しい運動を始めた場合にも注意が必要です。 急激な筋分解や脱水が起こると、一時的に尿酸値が上昇することがあります。 大切なのは、強度よりも継続性です。 ウォーキングや軽い筋トレなど、無理のない運動を生活に組み込むことが、数値安定につながります。 腎機能の低下や体質的要因 尿酸は主に腎臓から排泄されるため、腎機能の影響も無視できません。 年齢とともに腎機能は少しずつ低下し、尿酸の排泄能力も落ちていきます。 自覚症状がないまま数値だけが上がるケースも多く、健康診断で初めて気づく方も少なくありません。 また、家族に高尿酸血症や痛風の既往がある場合、体質的に尿酸が高くなりやすいこともあります。 男性との違い|女性の尿酸値が上がりやすいタイミング 男性と女性では、尿酸値が上がりやすい時期や背景が異なる点が特徴です。 男性は若年層から数値が高くなりやすい一方、女性は閉経前後に変化が出やすくなります。 これは女性ホルモンによる保護作用が弱まるためで、年齢とともに男女差が縮まっていきます。 「今まで問題なかった」という油断が、発見を遅らせる原因になることもあります。 尿酸値が高いときに出やすいサイン 尿酸値が高くても、初期には自覚症状がほとんどないケースが多く見られます。 そのため、数値異常を放置してしまう方も少なくありません。 足の親指の付け根が急に腫れて痛む 関節に違和感や熱感を感じる 健康診断で数値が徐々に上がっている むくみや疲れやすさが続く これらの変化は、尿酸値だけでなく体全体の代謝異常のサインであることもあります。 症状が出てからでは対応が難しくなるため、数値段階での対策が重要です。 病院を受診すべき目安 尿酸値が高い状態が続く場合、一度医療機関で相談することが勧められます。 特に以下のような状況では、早めの受診が安心につながります。 健康診断で基準値を超えている 数年にわたり徐々に上昇している 関節痛や腫れを経験したことがある 腎臓や生活習慣病を指摘されている 受診することで、数値の背景にある原因を整理し、適切な対応を取ることができます。 自己判断だけで対策を続けるよりも、安全性の高い選択につながります。 尿酸値を下げるために見直したい生活習慣 尿酸値対策では、一時的な制限より継続できる習慣作りが重要です。 極端な食事制限や急激な運動は、かえって数値を不安定にします。 水分をこまめに摂り、排泄を促す アルコール量を見直す 野菜・たんぱく質をバランスよく摂る 軽い運動を習慣化する これらは特別な方法ではありませんが、積み重ねることで数値に反映されやすくなります。 「続けられるか」を基準に調整することが、女性には特に大切です。 数値が改善しない場合の治療選択肢 生活習慣を見直しても改善が見られない場合、医療的な介入を検討する段階に入ります。 薬物療法は、尿酸の産生抑制や排泄促進を目的に使い分けられます。 大切なのは、「薬に頼るかどうか」ではなく、リスクを抑えながら安定させることです。 また近年では、慢性的な炎症や関節トラブルを抱える方に対し、体の回復力を引き出す再生医療の選択肢が検討されるケースもあります。 数値だけでなく、生活への影響を含めて相談できる体制を選ぶことが重要です。 まとめ:女性の尿酸値は「年齢と生活の変化」に合わせた対策が重要 女性の尿酸値上昇は、年齢による体の変化と生活習慣が重なって起こりやすい点が特徴です。 男性と同じ対策を当てはめるのではなく、自身のライフステージに合った対応が求められます。 数値を知り、原因を整理し、無理なく続けられる習慣を作ることが、将来のリスクを下げる近道になります。 「まだ症状がない今こそ」見直すことが、安心につながる第一歩と言えるでしょう。

2026.01.30 -

- スポーツ医療

- 再生治療

健康のために筋トレを始めたい、あるいは続けているものの、「尿酸値が高いけれど筋トレをしても大丈夫なのか」と不安を感じている方は少なくありません。 尿酸値は食事だけでなく、運動の内容や強度、回復のさせ方によっても影響を受ける数値です。 特に筋トレは体に良いイメージがある一方で、「尿酸値が上がる」「痛風が悪化する」といった話を耳にし、判断に迷うケースも多いでしょう。 そこでこの記事では、尿酸値と筋トレの関係を仕組みから整理し、数値が気になる方でも安全に続けやすい考え方を解説します。 結論:筋トレはやり方次第で尿酸値に影響するため、強度と回復管理が重要 結論から整理すると、筋トレそのものが必ず尿酸値を悪化させるわけではありません。 一方で、強度が高すぎるトレーニングや、休養や水分補給が不足した状態が続くと、尿酸値が上がりやすくなる条件がそろってしまいます。 つまり問題になるのは「筋トレをするかどうか」ではなく、「どのような内容・頻度・回復設計で行っているか」です。 尿酸値が高めの方ほど、追い込み重視の筋トレではなく、体の代謝改善を目的とした組み立てが重要になります。 尿酸値とは?高くなると何が問題か 尿酸値とは、血液中に含まれる尿酸の濃度を示す数値です。 尿酸は体内でプリン体が分解される過程で生じる老廃物で、通常は腎臓から尿として排出されます。 しかし、生成量が多すぎたり排泄が追いつかなくなったりすると、血液中に尿酸が蓄積していきます。 尿酸値が高い状態が続くと、結晶化した尿酸が関節に沈着し、痛風発作を引き起こすリスクが高まる点が大きな問題です。 また、痛風だけでなく、高尿酸血症は腎機能障害や心血管疾患との関連も指摘されています。 そのため、数値が高めと指摘された段階で、生活習慣や運動の内容を見直す意義は小さくありません。 筋トレで尿酸値が上がるといわれる理由 筋トレと尿酸値の関係が語られる際、「筋トレをすると尿酸値が上がる」というイメージが先行しがちです。 実際には、特定の条件が重なった場合に尿酸値が上昇しやすくなると考えられています。 ここでは、その代表的な理由を整理します。 筋分解によるプリン体産生の増加 無酸素運動中心で乳酸が増える影響 筋トレの内容や体の状態によって、尿酸の「作られ方」と「排出され方」のバランスが崩れることが、数値上昇の背景になります。 それぞれの仕組みを理解しておくと、対策が立てやすくなるでしょう。 筋分解によるプリン体産生の増加 筋分解によるプリン体産生の増加は、尿酸値上昇の一因としてよく挙げられます。 高強度の筋トレでは、筋繊維に強い刺激が加わり、筋肉の分解と再合成が活発に起こります。 この過程でエネルギー代謝が亢進し、プリン体の産生量が一時的に増える可能性も。 特に、休養が不十分な状態で連日追い込むようなトレーニングを行うと、分解優位の状態が続きやすくなります。 その結果、体内で作られる尿酸の量が増え、排出が追いつかない状況が生じることがあります。 筋トレが悪いというよりも、回復を考慮しないトレーニング設計が問題になりやすい点が重要です。 無酸素運動中心で乳酸が増える影響 もう一つの要因として、無酸素運動中心で乳酸が増える影響が挙げられます。 筋トレは基本的に無酸素運動の要素が強く、短時間で強い負荷をかける運動が中心になります。 無酸素運動が続くと体内に乳酸が蓄積しやすくなり、腎臓での尿酸排泄が一時的に低下すると考えられています。 つまり、「尿酸がたくさん作られる」ことに加えて、「外に出にくくなる」条件が重なる点が問題です。 特に水分摂取が不足している状態では、この影響が強まりやすくなります。 筋トレ後に尿酸値が上がりやすい人は、運動強度だけでなく、運動中・後の水分管理にも目を向ける必要があります。 筋トレで尿酸値が下がる可能性がある理由 一方で、筋トレが尿酸値を下げる方向に働く可能性も指摘されています。 これは短期的な変動ではなく、生活習慣として筋トレを取り入れた場合の中長期的な影響です。 重要なのは、筋トレを「代謝改善の手段」として活用できるかどうかという視点になります。 基礎代謝向上と体脂肪減少の影響 インスリン感受性改善との関係 ここからは、尿酸値改善に寄与すると考えられる仕組みについて解説します。 「筋トレ=悪影響」と決めつけないためにも、両面を理解しておくことが大切です。 基礎代謝向上と体脂肪減少の影響 基礎代謝向上と体脂肪減少は、尿酸値にとってプラスに働く要素です。 筋肉量が増えることで、安静時でもエネルギー消費が高まりやすくなります。 その結果、内臓脂肪が減少しやすくなり、尿酸値が高くなりやすい体質からの改善が期待できます。 肥満や内臓脂肪の蓄積は、高尿酸血症と関連が深いことが知られています。 無理のない筋トレを継続し、体重や体脂肪が安定して減少していくと、尿酸値も緩やかに改善していくケースが少なくありません。 この点からも、短期的な数値変動より、長期的な体の変化に目を向ける姿勢が重要になります。 インスリン感受性改善との関係 インスリン感受性の改善も、筋トレが尿酸値に良い影響を与える理由の一つです。 筋トレによって筋肉が糖を取り込みやすくなると、インスリンの効きが改善します。 インスリン抵抗性が強い状態では、尿酸の排泄が低下しやすいことが知られています。 そのため、筋トレによる代謝改善は、間接的に尿酸値の安定につながる可能性があります。 特に、糖代謝異常やメタボリックシンドロームを指摘されている方では、この効果が重要になります。 筋トレを「数値改善の一環」として位置づける視点が役立つでしょう。 尿酸値が高い人におすすめの筋トレの考え方 尿酸値が高めと指摘されている場合、筋トレを完全に避ける必要はありません。 重要なのは、尿酸値に配慮した筋トレの考え方を理解し、体にとって負担の少ない形で取り入れることです。 筋トレは本来、代謝を高め、生活習慣病の予防にもつながる手段ですが、やり方を誤ると逆効果になりかねません。 数値が気になる方ほど、「追い込む」より「整える」視点が求められます。 中〜低強度で回数を多めに設定する 大筋群を中心に全身をバランスよく動かす セット間の休憩を十分に取り、呼吸を整える 運動前後でしっかり水分補給を行う このような設計であれば、筋分解や乳酸の急激な増加を抑えやすくなります。 筋肉に刺激を入れつつも、回復が追いつく範囲で行うことが、尿酸値を安定させるポイントです。 「汗をかいた=良い運動」と短絡的に考えず、体の反応を見ながら調整する姿勢が大切でしょう。 尿酸値が高い人が避けたい筋トレのNG例 一方で、尿酸値が高い状態で避けたい筋トレも存在します。 これらは短期間で筋力向上を狙う目的では効果的でも、数値管理の観点ではリスクになりやすい方法です。 特に、体調や生活リズムが不安定な状態では注意が必要になります。 限界まで追い込む高重量トレーニング 休養日を設けず連日同じ部位を鍛える 水分摂取を控えたまま長時間行う 体調不良や脱水気味でも無理に続ける これらの行動が続くと、尿酸の産生増加と排泄低下が同時に起こりやすくなります。 結果として、筋トレ後に数値が上がり、「やはり筋トレは良くないのでは」と誤解につながることもあります。 大切なのは、筋トレを中断することではなく、体に合わないやり方を見直すことです。 筋トレとあわせて見直したい生活習慣 尿酸値を意識する場合、筋トレ単体よりも、生活習慣全体のバランスが数値に大きく影響します。 どれだけ運動に気を配っても、日常生活の負荷が高いままでは改善しにくいのが実情です。 筋トレをきっかけに、周辺の習慣も整理していくと効果が出やすくなります。 アルコール摂取量を控えめに調整する 水分をこまめに補給し、脱水を防ぐ プリン体だけでなく総摂取カロリーを意識する 睡眠時間を確保し、回復を優先する 特にアルコールや睡眠不足は、尿酸値を上げやすい要因として見逃されがちです。 筋トレで体を整えようとしているのに、回復を妨げる習慣が残っていると、結果が出にくくなります。 運動・食事・休養を一つのセットとして考えることが重要です。 痛風発作や数値が不安な場合の受診目安 筋トレを続ける中で、尿酸値や痛風発作が不安な場合は、自己判断だけで進めないことも大切です。 以下のような状況では、一度医療機関で相談することが勧められます。 尿酸値が継続して高値を示している 運動後に関節の痛みや腫れが出たことがある 過去に痛風発作を経験している 腎機能や生活習慣病を指摘されている 数値の推移や体の反応を把握したうえで、運動内容を調整することが望ましいケースもあります。 特に既往歴がある方は、「自己流で頑張る」より「安全に続ける」視点が重要になります。 まとめ:尿酸値を意識するなら「追い込みすぎない筋トレ」が基本 尿酸値と筋トレの関係は単純ではなく、やり方次第でプラスにもマイナスにも働く点が特徴です。 高強度・短期集中型の筋トレは数値悪化につながる可能性がありますが、適切な負荷と回復を意識したトレーニングは、むしろ体質改善に寄与します。 重要なのは、「どれだけやるか」ではなく、「どのように続けるか」です。 中長期的な代謝改善を目的にする 水分・休養を含めた回復設計を行う 数値と体調の変化を定期的に確認する 不安があれば早めに専門家へ相談する 筋トレは、尿酸値が気になる方にとっても「敵」ではなく「使い方次第の味方」になり得ます。 無理なく、長く続けられる形を見つけることが、結果的に数値と健康の両立につながるでしょう。

2026.01.30 -

- 手

- 再生治療

指を曲げたときに第二関節が痛むと、「少し使いすぎただけかもしれない」「休めば治るだろう」と考えて様子を見る方は少なくありません。 しかし、第二関節(PIP関節)の痛みは、単なる疲労だけでなく、関節や腱の構造変化、慢性的な炎症が関与しているケースもあります。 特に、痛みが長引く、腫れやこわばりを伴う、左右差が目立つといった場合は、原因を整理しないまま放置すると症状が固定化しやすくなります。 この記事では、指を曲げると第二関節が痛い原因を中心に、見逃しやすいポイントや判断の目安を丁寧に解説します。 結論:第二関節の痛みは使いすぎから疾患まで幅があり、原因の切り分けが重要 指の第二関節に生じる痛みは、「一時的な負担による炎症」で済む場合もあれば、「進行性の関節疾患」が背景にある場合もあります。 そのため、「曲げると痛い=軽い症状」と単純に判断せず、痛みの出方や経過、他の症状と合わせて整理する視点が欠かせません。 特に、日常生活での使い方を見直しても改善しない場合は、早い段階で原因を切り分けることが、悪化や慢性化を防ぐ近道になります。 指の第二関節(PIP関節)とは?痛みが出やすい理由 第二関節(PIP関節)は、指の中でも特に可動域が広く、日常生活で最も頻繁に使われる関節の一つです。 物を握る、つまむ、文字を書く、スマートフォンを操作するなど、細かな動作の多くで負荷が集中します。 さらに、PIP関節の周囲には腱・靱帯・関節包が密集しており、どこか一部にストレスがかかると痛みとして自覚されやすい構造になっています。 そのため、明確なケガの記憶がなくても、知らないうちに負担が蓄積し、痛みとして表面化することがあります。 指を曲げると第二関節が痛いときに考えられる主な原因 第二関節の痛みは、原因によって対処の方向性が大きく変わります。 まずは、どのタイプに近いかを整理することが重要です。 使いすぎ・軽い炎症(腱や靱帯への負担) ブシャール結節などの変形性関節症 腱鞘炎・関節周囲炎 関節リウマチなど炎症性疾患の初期症状 同じ「曲げると痛い」症状でも、背景にある組織や進行度は異なります。 以下では、それぞれの原因について具体的に見ていきましょう。 使いすぎ・軽い炎症(腱や靱帯への負担) 長時間の手作業や反復動作が続くと、腱や靱帯に細かな損傷が蓄積し、炎症反応が起こることがあります。 この場合、安静にすると痛みが軽減し、動かしたときに再び痛むという特徴を示しやすい傾向があります。 腫れや変形が目立たないことも多く、比較的初期段階では生活動作の調整で改善が期待できるケースです。 ブシャール結節などの変形性関節症 ブシャール結節は、第二関節に起こる変形性関節症で、関節の腫れや硬さ、曲げ伸ばし時の痛みを特徴とします。 初期は「少し痛む」「違和感がある」程度でも、進行すると関節が太くなり、見た目の変化がはっきりしてきます。 加齢や長年の指の使用が影響しやすく、左右で症状の進み方が異なるケースも少なくありません。 腱鞘炎・関節周囲炎 腱や腱鞘、関節周囲の軟部組織に炎症が起こると、指を曲げた瞬間に鋭い痛みが出ることがあります。 特定の動作や角度で痛みが強くなる場合、このタイプが関与している可能性が考えられます。 負荷を減らさずに使い続けると、慢性化しやすい点が注意点です。 関節リウマチなど炎症性疾患の初期症状 関節リウマチでは、第二関節に左右対称の痛みや腫れが出ることがあります。 朝のこわばりが強く、動かし始めに痛みを感じる場合は、炎症性疾患を疑う重要な手がかりになります。 初期段階では画像検査に大きな変化が出にくいため、症状の経過を丁寧に追うことが重要になります。 こんな症状は要注意|早めに受診を考えたいサイン 第二関節の痛みは、様子見で問題ないケースもありますが、受診を検討したほうがよいサインも存在します。 特に、時間の経過とともに症状が固定化してきた場合や、日常生活への影響が広がってきた場合は注意が必要です。 安静にしても痛みが引かず、数週間以上続いている 関節の腫れや熱感がはっきりしてきた 朝のこわばりが強く、動かし始めに時間がかかる 左右両方の指に同時期から痛みが出ている 関節が太くなり、見た目の変化が目立つようになった これらは、単なる使いすぎでは説明しきれない背景が隠れている可能性を示します。 特に炎症性疾患や変形性関節症が疑われる場合、早めに評価を受けることで進行を抑えやすくなります。 自分でできる対処と注意点(悪化させないために) 第二関節の痛みが軽度な段階では、負荷を下げる意識が改善の鍵になります。 ただし、間違ったセルフケアはかえって症状を長引かせる原因にもなるため、内容を整理して行うことが大切です。 痛みが出る動作を一時的に減らす(強く握る・つまむ動作) 長時間の手作業は小まめに休憩を挟む 冷却は炎症が強い時期に短時間で行う テーピングや簡易サポーターで関節の安定を補助する 一方で、痛みがあるにもかかわらず無理に指を動かし続けたり、強いマッサージを行ったりする行為は避けたいところです。 炎症が落ち着く前に過度な刺激を加えると、回復のブレーキになることも少なくありません。 病院では何を調べる?検査と診断の流れ 医療機関では、痛みの原因を切り分けるための評価が段階的に行われます。 単にレントゲンを撮るだけでなく、症状の経過や動作との関係も重視されます。 問診(いつから・どの動作で痛むか・朝のこわばりの有無) 視診・触診(腫れ・熱感・変形の確認) レントゲン検査(骨変形や関節間隙の評価) 必要に応じて血液検査(炎症反応・自己免疫関連) ブシャール結節などの変形性関節症では、画像所見と症状のズレが見られることもあります。 そのため、検査結果だけでなく、生活上の困りごとを含めて総合的に判断することが重要になります。 痛みが長引く場合の治療選択肢 保存的な対処を続けても改善が乏しい場合、治療の段階を見直す視点が必要になります。 原因や進行度に応じて、選択肢は一つではありません。 内服薬・外用薬による炎症コントロール 関節や腱周囲への注射療法 装具による関節負担の軽減 生活動作・作業環境の見直し それでも症状が長引くケースでは、組織そのものの回復力が低下している可能性も考えられます。 そのような場合、近年は「修復環境を整える」観点から再生医療が検討される場面も増えています。 リペアセルクリニック大阪院では、指関節や腱の慢性的な痛みに対し、これまでの治療経過や生活背景を整理したうえで、治療の方向性を相談できる体制を整えています。 「これ以上どうすればよいかわからない」と感じている段階で、選択肢を一度整理してみることも無駄にはなりません。 まとめ:第二関節の痛みは「よくある痛み」で終わらせない判断が大切 指を曲げると第二関節が痛む症状は、決して珍しいものではありません。 ただし、原因によって対処法は大きく異なるため、「そのうち治るだろう」と一括りにするのは注意が必要です。 軽い炎症なら負荷調整で改善する可能性がある 変形や炎症性疾患が背景にある場合は早期評価が重要 長引く痛みは生活の質に直結しやすい 治療は「段階的に見直す」ことで選択肢が広がる 痛みの正体を整理し、今の状態に合った対応を選ぶことが、結果的に回復への近道になります。 違和感が続く場合は、一人で抱え込まず、専門的な視点での評価を検討してみてください。

2026.01.30